科技公司每年都在宣传“更高分辨率”的显示屏,从4K到8K,从手机到电视,像素数量翻倍增长。但人眼真的能分辨出这些提升吗?我们是否已经达到了视觉的极限?

人眼能看到电视的多少细节(图片来源:作者使用AI生成)

近期,剑桥大学的研究团队在《自然·通讯》上发表成果,首次以实验方式精确测定了人眼在不同色彩与视觉角度下的分辨极限。研究发现,人类视觉在灰度画面中的分辨力比传统标准更高,但也存在一个超过后难以感知的上限。这一结果不仅为视觉科学提供了新的量化依据,也为显示设备的分辨率设计和能源利用提出了新的参考标准。

重新测量人眼的分辨能力

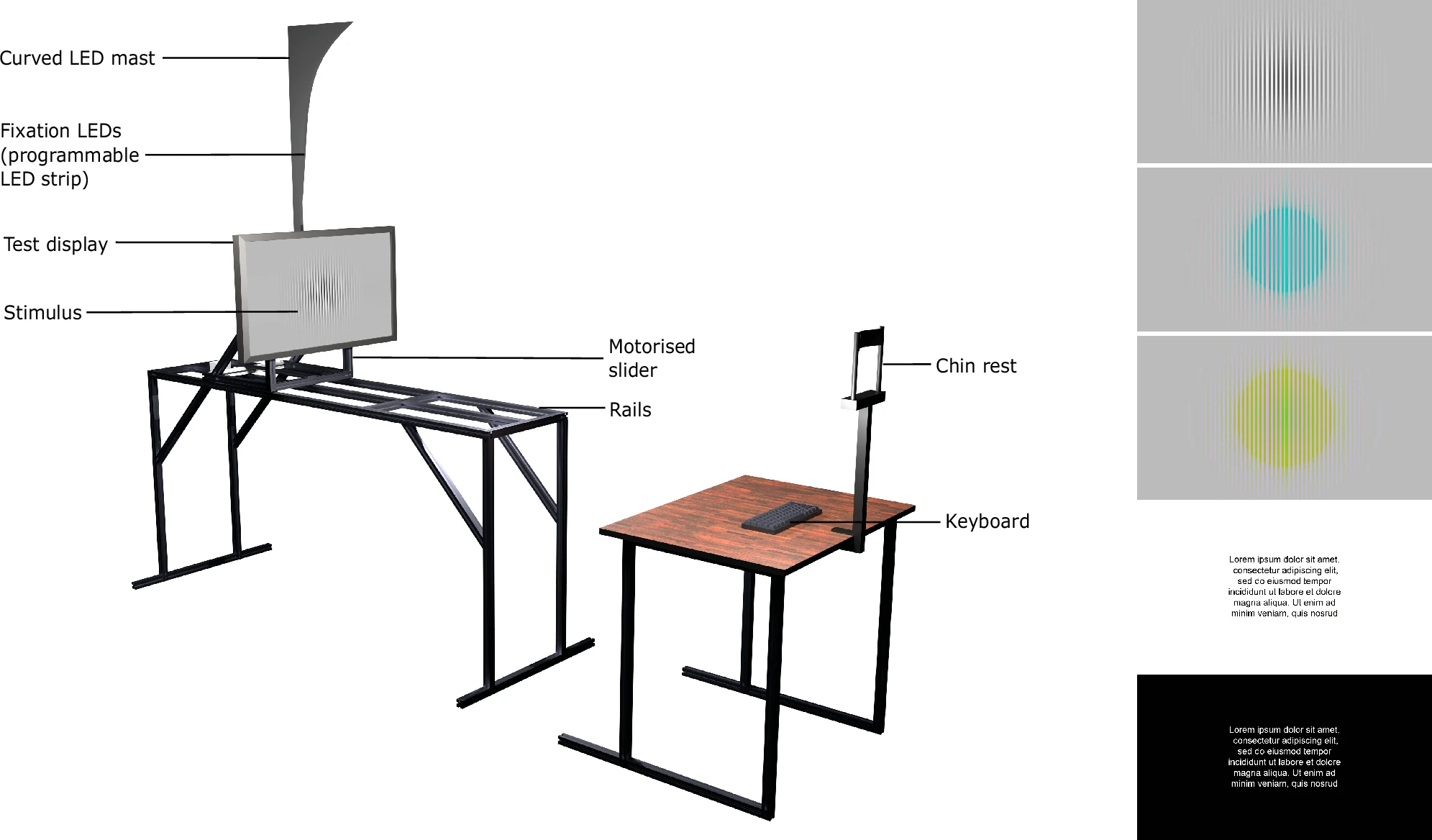

在视觉科学中,人眼的分辨率长期以Snellen视力表为参考标准。这一方法最早出现于19世纪,用以衡量个体在一定距离内能否分辨标准字母。20/20视力被认为是正常水平,对应的视觉分辨率约为每度视角60个像素(pixels per degree, PPD),每度视角(PPD)指人眼在1°视野角内可区分的像素数量。但这一标准建立于纸质印刷时代,无法准确描述人眼在观看现代显示屏时的真实表现。

Snellen视力表(图片来源:作者使用AI生成)

为重新评估人类视觉极限,剑桥大学的研究团队设计了一套可精确控制观看距离的实验装置。研究人员使用可沿轨道前后移动的高分辨率显示屏,通过调整距离来改变每度视角中包含的像素数量,避免了数字图像重采样带来的误差。受试者在不同距离下观看灰度和色彩图案,并报告何时能分辨出单个线条或像素。实验同时测试了中央注视区与周边视野,以比较不同区域的分辨差异。

实验装置示意图(图片来源:参考文献[1])

结果显示,人眼在中央注视灰度图案时的平均分辨极限达到94 PPD,红绿色图案为89 PPD,而黄紫色图案为53 PPD。例如,对于一台 55 英寸 4K 电视,当观看距离约为1.2米时,屏幕的像素密度大约对应 90 PPD,已接近人眼极限。

这意味着,在亮度对比明显的黑白图像中,人眼的识别能力远超传统标准,而在色彩分辨上则相对较弱。研究团队指出,这种差异来自人眼内部不同类型的感光细胞,有的专门负责亮度,有的负责色彩。负责亮度的感光细胞密度更高,信号处理也更精确,而颜色信息的空间解析度较低。

这些结果为重新理解人眼的视觉极限提供了量化依据,也为今后显示设备的分辨率设定提供了参考。研究人员认为,60 PPD这一传统值已不能代表现代人群的平均水平,而真正的眼睛极限可能接近100 PPD。

现代高清电视还有在提升分辨率的必要吗

研究结果表明,当前市场上许多高分辨率显示设备已接近甚至超过人眼可感知的极限。例如,在常见的观看距离下,4K显示屏已经能满足大多数人对图像清晰度的需求,而8K甚至更高分辨率的产品,对绝大多数使用者而言几乎不会带来明显的视觉提升。实验模型显示,当观看距离超过屏幕高度的约1.3倍时,进一步增加像素密度,肉眼已无法区分二者的细节差异。

电视卖场里的各种高清电视示意图(图片来源:作者使用AI生成)

这一结论对显示产业具有现实意义。屏幕分辨率的持续提升需要更多的晶体管、驱动芯片和背光能量,同时也增加了制造过程中的碳排放与稀有材料消耗。研究团队指出,在人眼感知极限之外继续增加像素,不仅缺乏视觉收益,还可能导致能效下降和环境负担上升。与其追求更高像素密度,不如在亮度、对比度、色彩还原度和能耗控制等方面进行优化,这些因素对观看体验的影响往往更为显著。

此外,该研究还提出了一个公开的计算模型,可根据屏幕尺寸、观看距离和像素密度等参数计算出符合人眼极限的合理分辨率。通过这种方式,消费者和制造商可以在画面质量与资源投入之间找到平衡点,避免无效的性能竞争。

总体来看,这项研究提醒我们,显示技术的发展不应只关注参数的增加,更应以人类视觉系统的实际能力为基准。理解分辨率的生理上限,是迈向更加节能、高效和以人为中心的技术设计的重要一步。

总结

这项研究让人们重新审视了显示技术与人类视觉之间的关系。长期以来,分辨率被视为画质提升的核心指标,但实验表明,真正影响观看体验的并非像素数量的无限增加,而是人眼能感知的实际范围。94像素每度的大致上限,为设计者提供了一个清晰的参考,当技术超出视觉系统的分辨力后,进一步提升已无实质意义。

这一发现不仅是视觉科学的更新,也是一种提醒。技术进步不应脱离人体感知的边界。理解人眼的分辨极限,意味着资源可以更合理地分配,设计可以更关注色彩准确性、能效与舒适度,而非单一追求参数的极值。未来的显示技术,如果能以人类视觉机制为出发点,或许才能实现真正意义上的清晰与高效。

参考文献:

[1] Ashraf, Maliha, Alexandre Chapiro, and Rafał K. Mantiuk. "Resolution limit of the eye—how many pixels can we see?." Nature Communications 16.1 (2025): 9086.

[2] Thibos, L. N., F. E. Cheney, and D. J. Walsh. "Retinal limits to the detection and resolution of gratings." Journal of the Optical Society of America A 4.8 (1987): 1524-1529.

[3] Anderson, Stephen J., Kathy T. Mullen, and Robert F. Hess. "Human peripheral spatial resolution for achromatic and chromatic stimuli: limits imposed by optical and retinal factors." The Journal of physiology 442.1 (1991): 47-64.

策划制作

作者丨杨 超 深圳理工大学科普主管、中国科普作家协会会员

审核丨李学杨 南洋理工大学研究员

来源: 科普中国新媒体

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国新媒体

科普中国新媒体