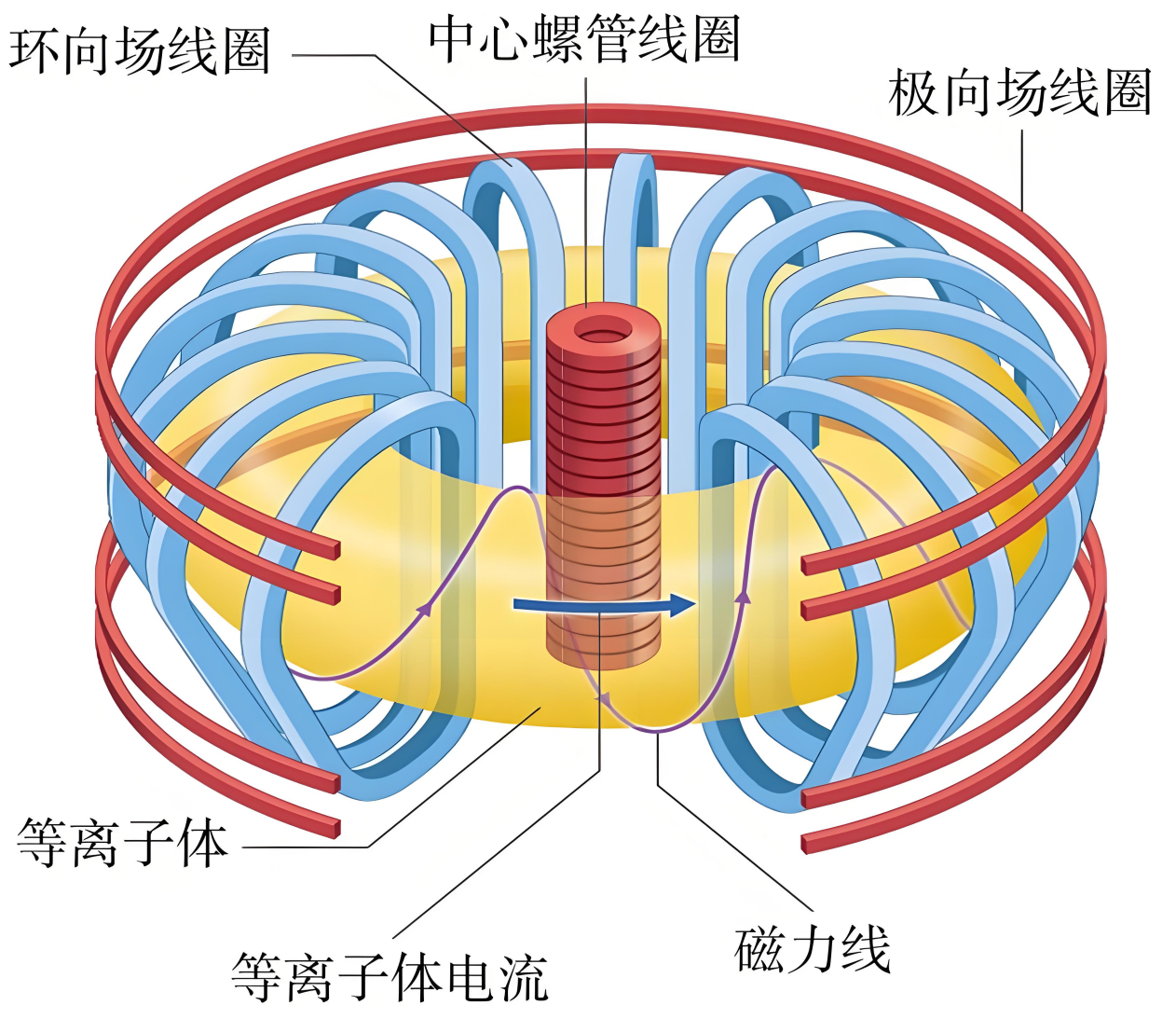

托卡马克,一种利用磁约束方式来实现受控核聚变的环形容器。最初是由前苏联库尔恰托夫研究所的阿齐莫维齐等人在20世纪50年代发明的。托卡马克的中央是一个环形的真空室,外面缠绕着线圈。在通电的时候托卡马克的内部会产生巨大的螺旋型磁场,将上亿度高温的等离子体约束住,以实现核聚变的目的。

图1:托卡马克(来源于网络)

核聚变是指两个或多个较小的原子核在一定条件下(如高温)碰撞到一起,发生原子核互相聚合生成新的更重的原子核,并产生能量。核聚变因其原料丰富、能量高效、安全和清洁等优点,别誉为理想的能源,而磁约束托卡马克装置是我们目前实现可控核聚变主流方式。

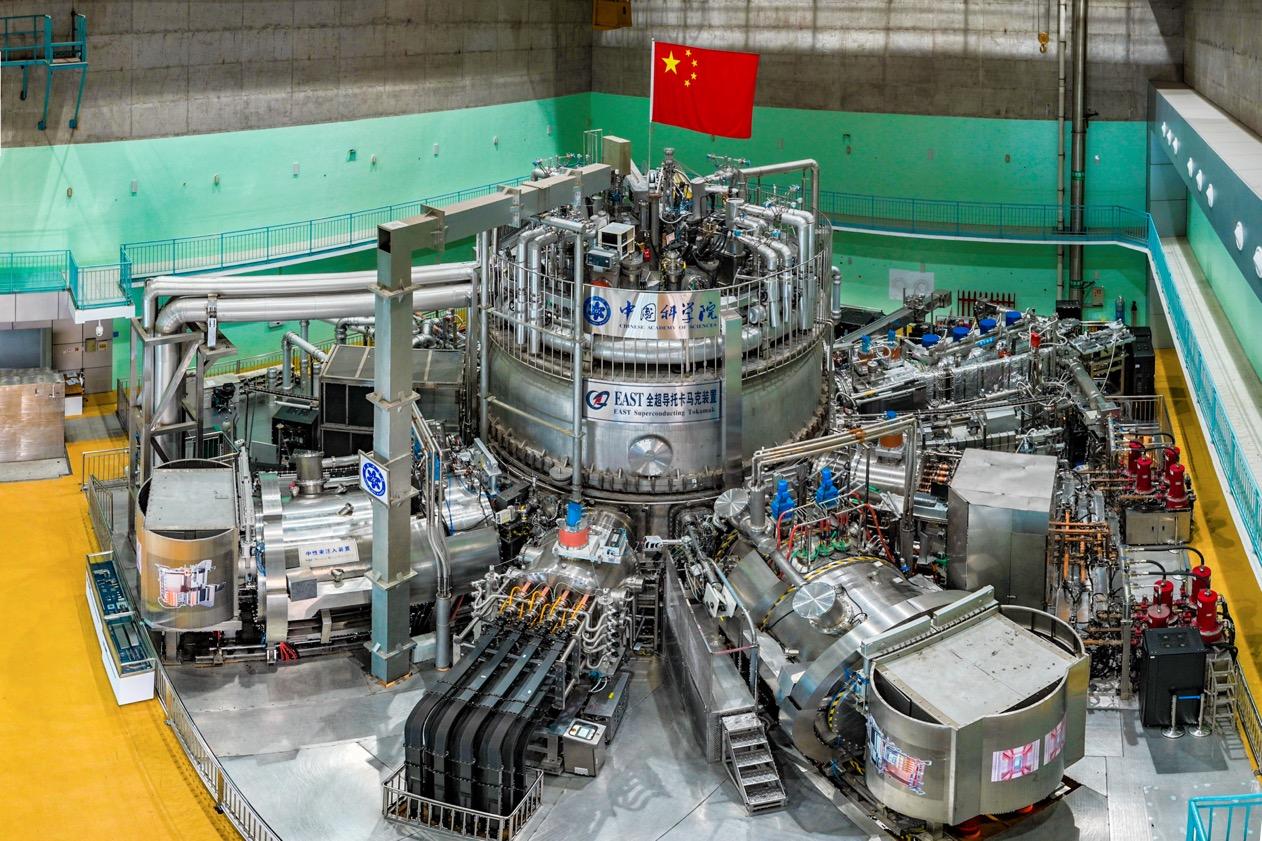

图2:EAST装置(等离子体物理研究所供图)

EAST 全超导托卡马克装置,中文名为东方超环。1998年立项的国家 “九五” 重大科学工程 (原名HT-7U )。2003 年,为便于国际交流与传播,HT-7U 更名为 EAST,即 Experimental Advanced Superconducting Tokamak(先进实验超导托卡马克)。2006 年 9 月 28 日,EAST 首轮物理放电实验大获成功,从此开启了它在核聚变研究领域不断攀登高峰的征程。

2017 年,EAST 首次成功实现世界最长百秒量级稳态高约束模等离子体,这一成果成功入选 “中国十大科技进展新闻”。2018 年,装置实现 1 亿度等离子体运行。2021 年 5 月 28 日,EAST 成功实现可重复的 1.2 亿摄氏度 101 秒和 1.6 亿摄氏度 20 秒等离子体运行,同年 12 月 30 日晚,EAST 更是实现了 1056 秒的长脉冲高参数等离子体运行,再次刷新自身纪录。2023年4月12日,EAST成功实现稳态高约束模式等离子体运行403秒。2025年1月20日,EAST创造了一项震撼世界的新纪录,首次成功实现上亿摄氏度1066 秒等离子体运行。

EAST 装置堪称一个复杂精妙的“巨无霸”,由多个系统协同运作,每个系统都肩负着不可或缺的使命。EAST装置的主机部分高11米,直径8米,重400吨,由超高真空室、纵场线圈、极向场线圈、内外冷屏、外真空杜瓦、支撑系统等六大部件组成。装置运行需要有大规模低温氦制冷、高功率脉冲电源及其回路、计算机控制和数据采集处理、兆瓦级射频波加热、大型超高真空以及数十种先进诊断测量等系统支撑,数十套系统数百种学科高度交叉融合与一身。EAST运行时需要超大电流、超强磁场、超高温、超低温、超高真空等极限环境,真正可以实现“冰火两重天”。

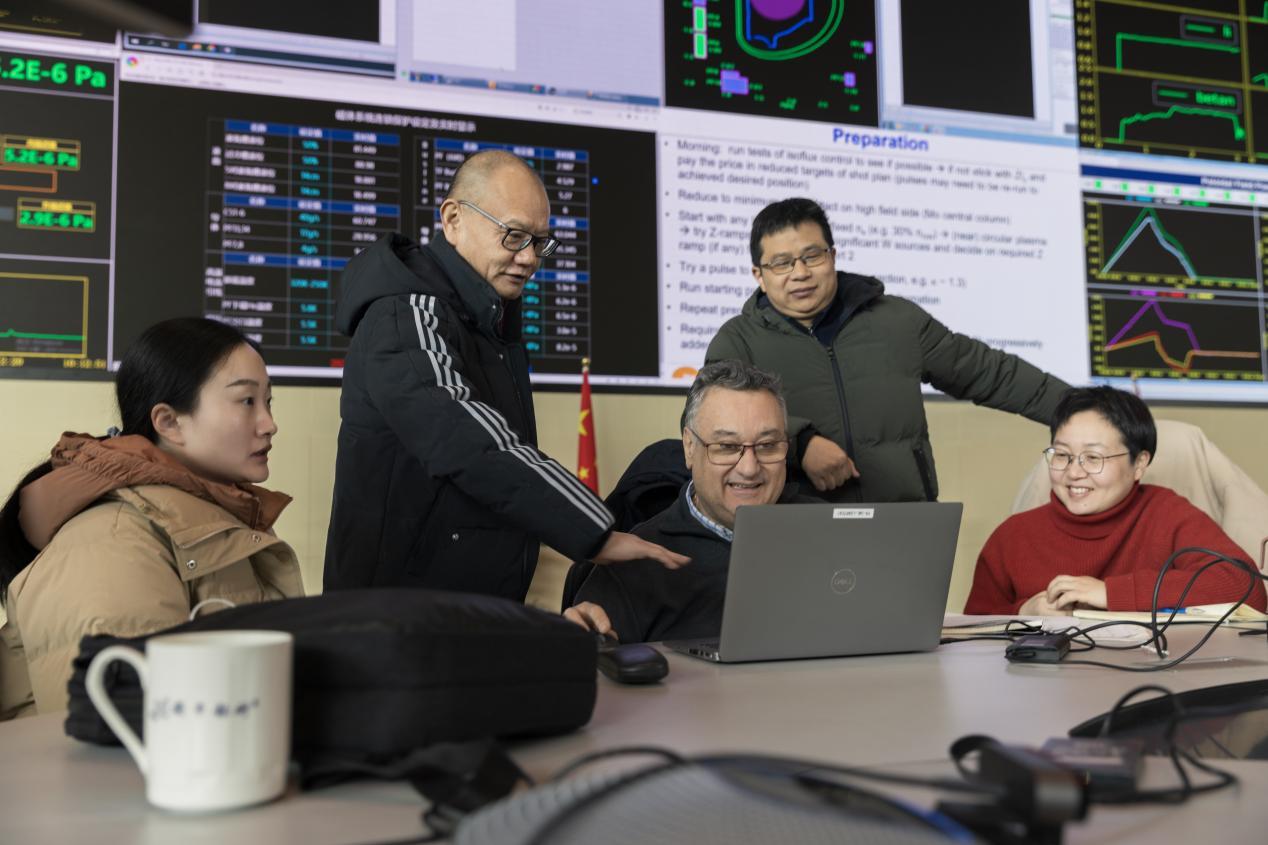

EAST作为国际磁约束核聚变领域的前沿先锋,已成为全球核聚变领域科学家首选的装置,也已成为国际热核聚变实验堆(ITER)稳态物理研究至关重要的前期实验平台。EAST 团队秉持开放共享的理念,目前每年参与 EAST 物理研究的国际用户涵盖了中国、美国、俄罗斯、法国、日本等众多国际顶尖科研机构与高校。通过广泛的国际合作与交流,EAST汇聚了全球智慧,取得丰硕科研成果的同时有力推动着核聚变研究的快速发展。

图3:中外科学家在EAST控制大厅讨论实验数据(等离子体物理研究所供图)

EAST 装置除了在科研成果上硕果累累以外,还在经济和社会效益方面产生了深远影响。在其建设和运行过程中,带动了一大批企业自主创新能力的显著提升,企业在投身国家大科学工程的建设过程中,不仅提升企业的影响力,还提升了企业的技术创新能力,实现了核心技术的产业化应用。例如,聚变超导技术衍生出的 “质子刀”,使得合肥国产质子治疗系统得以进入临床试验阶段;聚变太赫兹诊断技术催生的“透视眼”—中科太赫兹,荣获“国家高新技术企业”认证等。

EAST 作为可控核聚变领域在科学研究过程中的璀璨明珠,取得了辉煌瞩目的科研成果,有力推动了聚变科学国际开放合作的科研生态,也奠定了中国聚变在全球聚变舞台的地位。尽管实现核聚变能源的大规模商用仍面临诸多挑战,相信在全球聚变科学家的共同努力下,核聚变能源终将从实验室走向现实生活,为人类社会的可持续发展提供取之不尽、用之不竭的清洁能源,彻底改写人类的能源格局。

(合肥综合性国家科学中心科技传播中心)

来源: 原创

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

数字化科普小课堂

数字化科普小课堂