饮食不仅影响体重与血糖,也在悄悄重塑体内的生态系统。肠道菌群,这个被称作“第二基因组”的复杂群落,正对我们的每一餐做出反应。最新发表在 Nature Microbiology 的一项重磅研究,汇集了来自 21,561 名个体的宏基因组数据,揭示了素食者、蛋奶素食者与杂食者之间的肠道菌群差异,并指出这些差异与代谢健康的方方面面息息相关。

这项研究由国际团队联合完成,覆盖 16 个国家,是迄今为止最大规模的饮食与肠道微生物组联合分析。研究者不仅比较了三种饮食模式下的菌群组成,更进一步将其与血脂、血糖、炎症水平和体重指数(BMI)等临床数据关联起来,绘制出一幅宏观的“饮食—微生物—健康”三方互动图谱。

分析结果一目了然:素食者的肠道菌群不仅多样性更高,而且拥有更丰富的抗炎与代谢有益菌种。 相比之下,杂食者的菌群中则富含与蛋白发酵和胆汁酸代谢相关的菌群,如 Bacteroides 和 Alistipes,这些菌与高脂饮食、胆汁酸过量及代谢炎症风险上升密切相关。

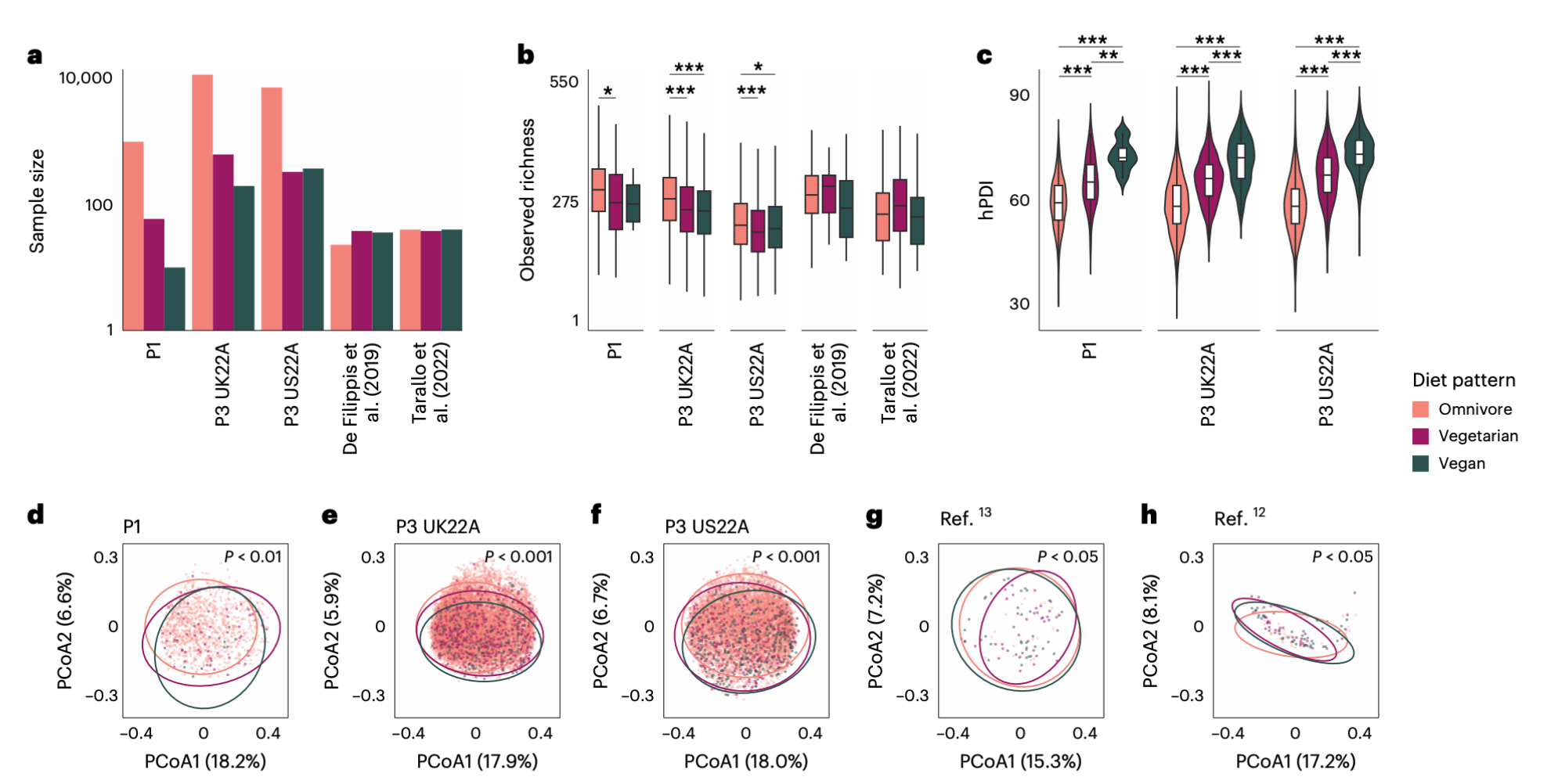

图1|三种饮食模式下肠道菌群结构的差异 ,饮食习惯显著塑造肠道微生物多样性与组成,植物性饮食的人群拥有更丰富、更独特的肠道菌群结构

杂食者(Omnivore),素食者(Vegetarian),纯素食(Vegan)

更令人着迷的是,研究者发现饮食类型与健康指标之间存在可量化的轨迹:素食者的菌群功能偏向短链脂肪酸(SCFA)合成途径,尤其是丁酸(butyrate)与丙酸(propionate)代谢基因显著富集,而这两种代谢物被认为能强化肠道屏障、改善胰岛素敏感性,并降低炎症反应。与此同时,杂食者的菌群则更依赖氨基酸与脂肪酸的降解代谢通路,释放的代谢产物如吲哚和三甲胺(TMA)被认为会促进动脉硬化与脂质沉积。

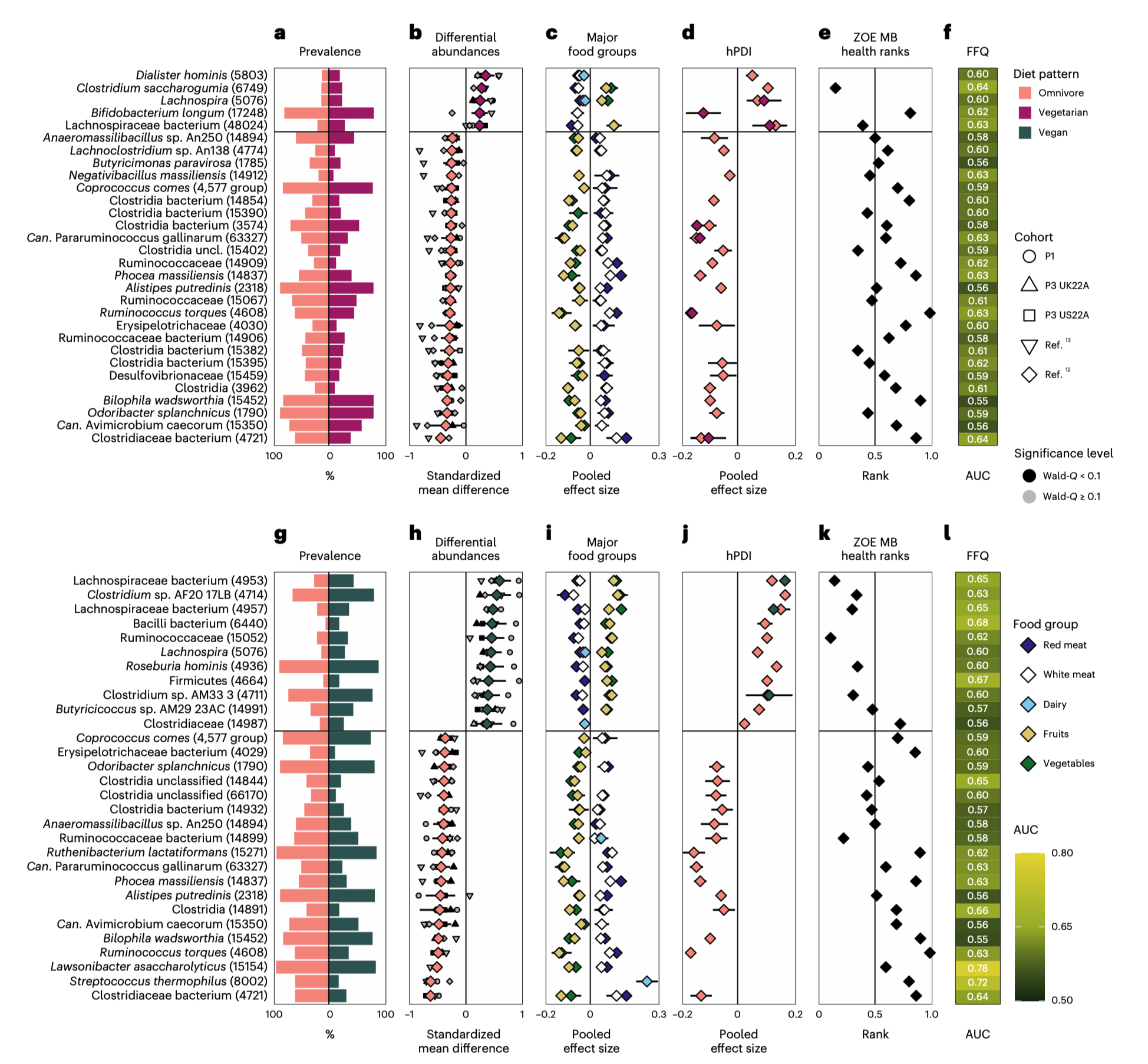

图2|肠道微生物特征揭示杂食者与素食者/纯素者的差异,“谁吃什么”在肠道微生物中留下了清晰的指纹——植物性饮食者拥有更有利于代谢健康的菌群特征

在庞大的样本中,研究团队还借助机器学习模型,尝试仅凭菌群组成来“预测”个体的饮食类型。模型准确率高达 85%,这意味着肠道菌群的特征足以成为一种“饮食指纹”——它忠实记录着一个人长期的饮食习惯。研究者指出,这种模式的核心不在于单一菌种,而是菌群之间的功能网络。例如,在素食者中,纤维发酵菌与产丁酸菌形成紧密的代谢共生链,而在杂食者中,蛋白降解菌与胆汁酸转化菌之间的协作则更为突出。

这种微妙的生态分化,也对应着健康结局的差异。研究发现,素食与蛋奶素食者的炎症指标(如CRP)显著低于杂食者,且拥有更佳的血脂谱(较低的 LDL‑C 与甘油三酯水平)。研究者推测,这可能源于高纤维膳食带来的肠道pH下降与短链脂肪酸生成增加,从而抑制了多种促炎菌的繁殖。

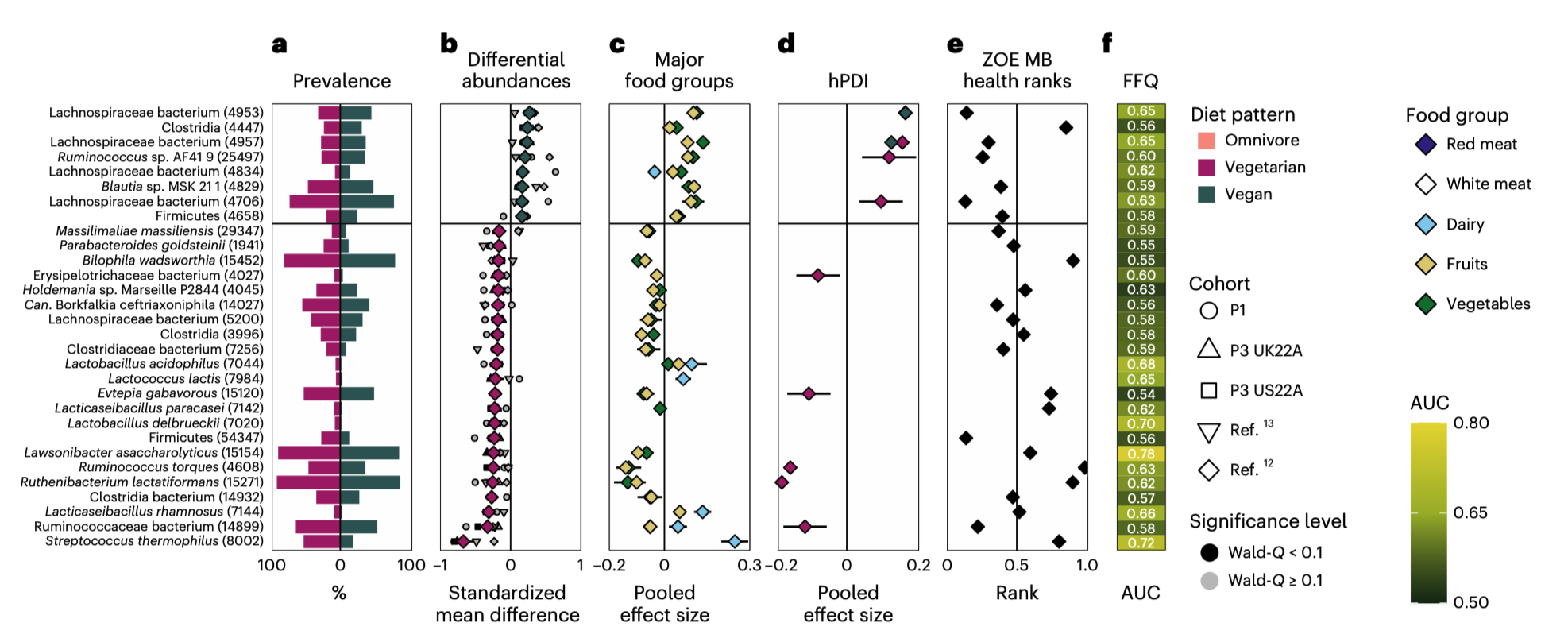

图3|饮食、菌群与代谢健康的多维关联

素食(Vegetarian)与纯素(Vegan)人群之间识别出的30个关键肠道菌群特征(signature SGBs),以及这些菌群与饮食结构、健康饮食指数(hPDI)和代谢健康的关联

然而,这项研究也为“素食即健康”的简单判断画上了问号。研究者发现,并非所有素食者都具有理想的菌群特征——若膳食纤维摄入不足或植物性食物高度加工,其菌群特征与健康效益都会显著削弱。同样,部分杂食者若以全谷物、蔬果和鱼类为主,也能拥有与素食者相似的微生物组结构。这表明,关键不在“吃不吃肉”,而在“食物的结构与多样性”。

这项横跨二十多个国家的研究,为“饮食与微生物共进化”提供了最有力的人类证据。它告诉我们:肠道菌群是生活方式的镜像。我们所吃、所舍、所偏好的一切,都在悄然塑造着肠道的微观秩序,而这种秩序,又在反过来影响我们的代谢命运。也许未来,医生的处方上不仅写着“每日五蔬果”,还会附上——“喂养你的菌群”。

参考文献

1.Schmidt TS, Frost F, Allaband C, et al. Gut microbiome signatures of vegan, vegetarian and omnivore diets and associated health outcomes across 21,561 individuals. Nature Microbiology. 2025. doi:https://doi.org/10.1038/s41564-024-01870-z.

来源: 合康谱精准医学科普基地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

合康谱精准医学科普基地

合康谱精准医学科普基地