胃癌和结直肠癌是最常见的消化道恶性肿瘤。早期发现并及时治疗,能显著降低死亡风险。医生如何在毫厘之间发现“藏得极深”的早癌?答案是——消化内镜。

胃肠道解剖图

消化内镜是一种可经口或经肛进入消化道内部的柔性设备,让医生能直接观察体内的真实状况。从早期的硬质胃镜、纤维镜,到如今的电子高清、放大、AI辅助系统,内镜的发展让医生“看得更清楚,也看得更准”。

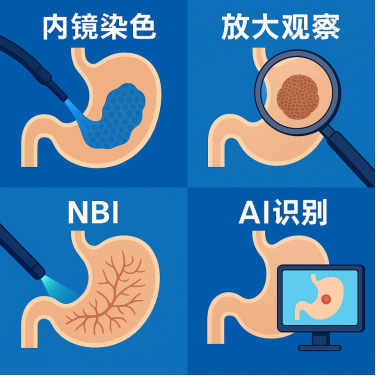

现代内镜技术远不止于“观察”,而是一整套精准识别系统。

内镜技术

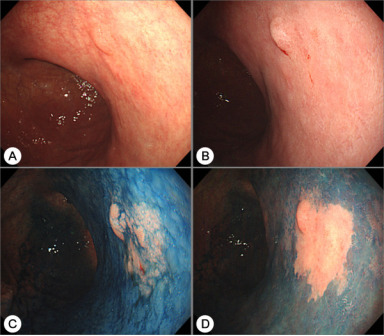

通过染色内镜,医生可使用靛胭脂或醋酸强化病变边界,让异常组织无所遁形;

靛胭脂染色内镜图。图源:参考文献,PMID: 20731830

放大内镜可将黏膜表面微结构放大至细胞级别;窄带成像(NBI)利用特定波长的光线突出显示毛细血管形态,帮助区分良恶性;而人工智能(AI)识别技术能在影像中自动标注可疑区域,显著提高早癌检出率。

这些手段让医生不再仅凭肉眼判断,而是借助科技“读懂”病变。正因如此,越来越多的早癌能在毫厘之间被识破。

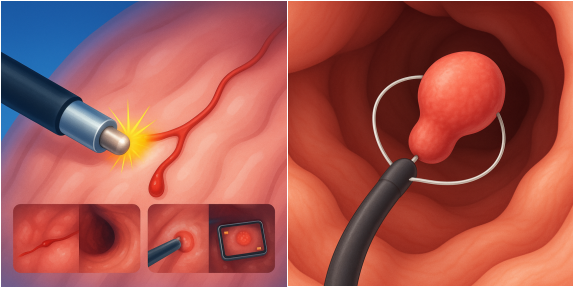

内镜早已不只是“看病”的工具,更是“治病”的手段。

医生可在镜下完成多种精准操作:通过电凝、夹闭或喷药快速止血;采用ESD(内镜下黏膜下剥离术)或EMR(黏膜切除术)完整切除息肉及早期癌变;对消化道狭窄患者,可行支架置入或球囊扩张;甚至还能取出误吞异物。

内镜息肉切除与止血技术

与传统手术相比,这些治疗方式创伤小、恢复快,多数患者无需开刀便能解决问题。对很多高龄或伴有基础疾病的患者而言,内镜治疗无疑提供了更安全、更可行的选择。

随着高分辨率影像、AI算法和精密操作系统的持续发展,内镜正朝着“早期诊断与精准治疗一体化”的方向前进。未来的检查将更加舒适,图像质量更高,操作更智能,医生能够更全面地评估黏膜健康状态。

在防治体系中,消化内镜的作用也在不断扩大——从单纯诊断,到术后随访、复发监测、病变追踪,它正成为消化道疾病管理的重要组成部分。

可以说,消化内镜不仅帮助医生发现问题,更帮助患者避免疾病恶化,是守护消化健康的关键环节。

规律进行胃肠镜检查,有助于发现早期病变并预防癌症。

对于有家族史、幽门螺杆菌感染、慢性胃炎或息肉病史的人群,应根据医生建议定期复查。

40岁以上人群建议每2–3年进行一次胃肠镜筛查。

一次规范的内镜检查,也许就是拦截重大疾病的关键一步。

来源: 福建科普

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

福建省科学技术协会

福建省科学技术协会