出品:科普中国

作者:吴刚(中国科学院深圳先进技术研究院)

监制:中国科普博览

在全球气候变化日益严峻的当下,如何将大气中过剩的二氧化碳转化为有用的化学品和燃料,已成为科学界孜孜以求的目标。近日,中国科学院上海高等研究院的科研团队在这一领域取得重要突破,他们创制的铑单团簇催化剂在二氧化碳加氢制乙醇反应中展现出卓越性能。这项研究不仅为二氧化碳的高效利用提供了新途径,更为催化剂设计开辟了全新思路。

从温室气体到清洁燃料——化学转化的诗意

二氧化碳,这个曾被视为工业废气的分子,正在科学家的手中经历一场华丽的蜕变。借助绿色氢气的催化作用,它可以转化为乙醇、航空煤油等可持续燃料,实现从温室气体到清洁能源的跨越。乙醇作为化工基础原料和高能量密度的清洁燃料,广泛应用于日常生活和化工生产过程中。更值得关注的是,通过醇制航空燃料技术,乙醇还可进一步转化为可持续航空燃料,为航空业的绿色转型提供关键路径。

然而,这一看似美好的愿景在实践中却面临重重挑战。二氧化碳是一个极其稳定的分子,要将其活化并转化为乙醇这样的多碳醇,需要经历复杂的碳碳偶联过程。这就像要在分子的世界里完成一场精密的外科手术,既要打破二氧化碳中牢固的碳氧双键,又要将碳原子精准地连接在一起,同时还要抑制其他副反应的发生。传统的催化剂往往难以在二氧化碳活化和碳碳偶联之间取得理想的平衡,要么活性不足,要么选择性不高,这成为制约二氧化碳制乙醇技术发展的瓶颈。

中国科学院上海高等研究院的研究团队正是在这样的背景下展开探索。他们深知,要突破这一瓶颈,关键在于设计出结构更加精巧、功能更加优化的催化剂。经过前期的系统研究,团队已经通过铁锌催化体系的物相调控,实现了从二氧化碳转化制甲醇到乙醇、丙醇等多碳醇的选择性合成。同时,他们还通过调控二氧化钛晶相组成,在铑铁氧化物催化剂上获得了优异的二氧化碳转化制乙醇选择性和产率。这些工作为他们后续的突破奠定了坚实基础。

单原子、纳米颗粒,还是单团簇?——催化剂结构的精妙平衡

在催化剂的研究中,活性金属的存在形式对催化性能有着决定性的影响。近年来,单原子催化剂因其接近百分之百的金属原子利用率而备受关注,被认为是催化剂研究的前沿方向。然而,单原子催化剂也有其固有的局限性——由于活性位点仅为孤立的金属原子,它在需要多个相邻活性位点协同作用的复杂反应中往往表现欠佳。

另一个极端是传统的纳米颗粒催化剂。这类催化剂中的金属原子聚集成较大的颗粒,虽然可以提供相邻的多个活性位点,但大部分金属原子被埋藏在颗粒内部,无法参与催化反应,导致金属利用率较低。更重要的是,纳米颗粒表面的活性位点环境复杂多样,难以实现对反应的精准调控。

研究团队创新性地提出了单团簇催化剂的概念,试图在单原子和纳米颗粒之间找到完美的平衡点。所谓单团簇,就是由几个金属原子组成的微小簇团,它们保持着近原子级的分散度,既能像单原子催化剂那样实现高效的原子利用,又能像纳米颗粒那样提供相邻的多个活性位点。这种精巧的结构设计,为解决二氧化碳制乙醇的难题带来了曙光。

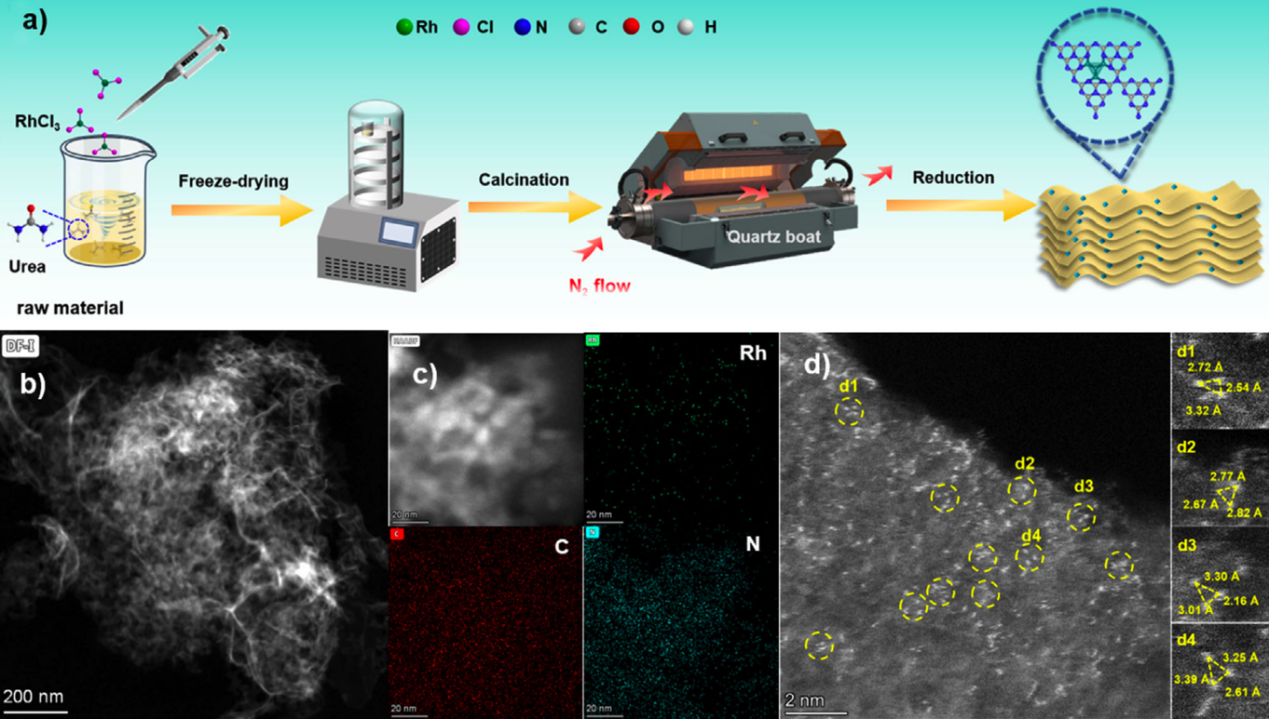

为了制备这种独特的单团簇催化剂,研究团队采用了“冷冻干燥-热聚合”的策略。他们首先将铑前驱体与尿素混合,通过冷冻干燥处理抑制铑离子的迁移,促进其与尿素基团的自组装。随后在氮气氛围下进行热处理,最后在氢气中还原,得到了铑单团簇负载在氮化碳载体上的催化剂。通过精密的X射线吸收光谱分析,他们确认催化剂中铑的平均配位数为2.06,这意味着每个铑团簇平均由约4个铑原子组成,实现了理想的单团簇结构。

铑单团簇催化剂的制备及其形貌表征

(图片来源:参考文献1)

95.3%的选择性背后——铑单团簇的独特魔力

当研究团队将这种铑单团簇催化剂应用于二氧化碳加氢制乙醇反应时,它展现出了令人惊叹的催化性能。在240摄氏度、5.0兆帕、氢气与二氧化碳体积比为3的优化反应条件下,该催化剂的乙醇选择性达到了95.3%,乙醇产率为17.5毫摩尔每克催化剂每小时,铑的转换频率高达595.2每小时。这些数据不仅刷新了铑基催化剂的性能记录,更超越了此前文献报道的绝大多数催化剂体系。

为什么单团簇结构能够展现出如此优异的性能?研究团队通过一系列精密表征和理论计算揭示了其中的奥秘。首先,单团簇催化剂同时具有铑氮位点和铑铑位点两种不同类型的活性中心。铑氮位点带有部分正电荷,能够有效吸附和活化二氧化碳分子;而铑铑位点则主要由金属铑原子组成,擅长催化氢气的解离和碳碳键的形成。这种双位点协同作用,使得催化剂既能高效活化二氧化碳,又能促进碳碳偶联反应,实现了活性和选择性的完美统一。

铑是常用于催化用途的贵金属,以上是各种形态的铑金属单质。

(图片来源:维基百科)

从实验室到应用——绿色乙醇的未来之路

研究团队对催化剂的稳定性进行了严格测试。他们在反应釜中连续进行了10个循环的反应,总时长达50小时,催化剂累计产生了556毫摩尔每克催化剂的乙醇和65毫摩尔每克催化剂的甲醇。反应后的催化剂经过X射线衍射、X射线光电子能谱和X射线吸收光谱表征,其结构和化学状态仅发生轻微变化,展现出良好的稳定性。研究团队还在连续流动固定床反应器中评价了催化剂的长期稳定性,结果显示液相产物中乙醇选择性保持在70%以上,进一步验证了该催化剂在实际应用中的潜力。

这项研究的意义不仅在于创造了一个高性能的催化剂,更在于提出了单团簇催化剂设计的新范式。研究团队指出,在催化剂设计中需要权衡原子分散度和活性位点集合结构之间的关系。单原子催化剂追求极致的原子分散,但可能牺牲了多位点协同效应;而传统纳米颗粒虽然提供了丰富的相邻位点,却损失了原子利用效率。单团簇催化剂则在两者之间找到了平衡点,实现了催化效率和选择性的同时提升。

这一策略不仅适用于二氧化碳制乙醇反应,还可能拓展到其他需要多步反应和多位点协同的催化过程。例如,在费托合成、甲醇制烯烃、氮气还原等重要工业催化反应中,单团簇催化剂都可能展现出独特的优势。研究团队的工作为催化剂的精准设计提供了新的思路,推动了单原子催化领域向更高层次发展。

从更广阔的视野来看,这项研究也为“双碳”目标的实现提供了新的技术路径。通过可再生能源电解水制备绿色氢气,再利用单团簇催化剂将二氧化碳转化为乙醇等液体燃料,可以构建起一个清洁的碳循环体系。这些液体燃料不仅可以用作清洁的运输燃料,还可以作为化工原料,替代传统的石油基产品。随着技术的不断进步和成本的逐步降低,基于二氧化碳转化的绿色化工产业链有望在未来成为现实。

参考文献:

【1】H. Wang et al., “Construction of Single-Cluster Rhodium Catalyst for Efficient CO2 Hydrogenation to Ethanol.,” Angewandte Chemie (International ed. in English), Sep. 2025, doi: 10.1002/anie.202516545.

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览