葡萄成熟的季节,总有不少朋友兴致勃勃地买回大量葡萄——不为直接吃,而是为了亲手酿一桶葡萄酒。

想象一下:亲手将洗净的葡萄,经过一道道工序,花上几个月的时间,让其蜕变成紫红透亮、散发馥郁果香的佳酿。再邀上三五好友,葡萄美酒夜光杯,何等惬意!

然而理想很丰满,现实很骨感,每年都有喝自酿酒出事的案例发生,或失明或中毒甚至死亡,自制佳酿其实危机四伏。

2022年,江苏扬州一位女士因饮用自酿葡萄酒中毒,经紧急洗胃才脱险;

2014年,湖南一名男子因自酿葡萄酒导致甲醇中毒,险些失明;

2022年,长沙李女士在饮用朋友自酿的米酒后,出现急性肾功能衰竭,经抢救才保住性命。

为什么满怀心意的手工佳酿,屡屡成为“健康杀手”?

甲醇——家庭酿酒的“隐形杀手”

多项研究指出,甲醇是导致家庭酿酒中毒的元凶。作为一种强毒性醇类,仅摄入4~10克就可能导致失明、器官衰竭甚至死亡。

酿酒过程中,甲醇的产生几乎无法完全避免。水果细胞壁中的“果胶”,在发酵过程中被微生物分解,便会生成甲醇。而家庭酿酒受限于工艺简单、管控不足与卫生条件有限,极易造成甲醇含量超标——这种超标,肉眼与口感均无法辨别。

两大常见误区,你中招了吗?

“纯天然、无添加”就等于安全?

错!正因为缺乏专业的灭菌与终止发酵手段,家庭环境中潜伏的杂菌(如醋酸菌、霉菌)极易污染酒液,不仅产生有害物质,也破坏风味。

水果加糖一密封,就能自然成酒?

这种“靠天吃饭”的酿造法,恰恰是甲醇超标与杂菌污染的重灾区。

那是不是家庭酿酒就完全不能碰?

并非如此,但必须重视风险管控。以下人群尤其需谨慎:

①初学者:对发酵原理和卫生要求了解不足,风险最高;

②追求“高度数”者:盲目加糖或延长发酵时间,可能加剧甲醇生成;

③有基础疾病者:肝肾功能不佳的人群,对酒精和甲醇的代谢能力更弱;

④儿童与孕妇:绝对禁止饮用!

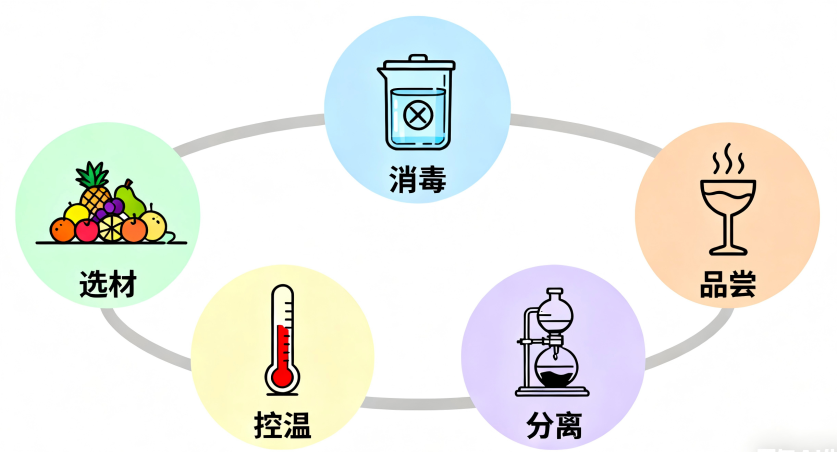

家庭酿酒“安全五步法”,酿得安心,喝得放心

①原料选择与处理

选材:选择新鲜、成熟且无腐烂的水果。腐烂水果的果胶更易转化,且易滋生霉菌,大幅增加甲醇与毒素风险。

清洗:务必彻底清洗,去除表面农药、污物与杂菌。

②发酵容器与环境

容器:必须使用专用玻璃罐、陶瓷罐或304以上不锈钢桶。严禁使用塑料桶或金属漆容器,以免有害物质溶出。

消毒:最关键的一步!容器及所有接触工具必须用沸水或专业消毒剂(如酿酒用亚硫酸盐)严格消毒。

③发酵过程控制

控温:发酵温度建议控制在18–25℃,过高会促进杂菌繁殖与甲醇生成。

非完全密封:使用带有发酵栓(水封)的容器,允许二氧化碳排出,同时隔绝空气进入,防止酒液氧化或变醋。

合理使用添加剂:专业酿酒酵母能快速启动发酵,抑制杂菌;果胶酶能分解果胶,从源头有效降低甲醇生成。

④终止发酵与陈化

及时分离:发酵结束后(气泡大量减少),应及时用虹吸法将上清酒液转移至另一消毒容器,与底部酒泥(沉淀)分离。

终止发酵:若想酿甜型酒,需通过巴氏杀菌(隔水加热至65–70℃,保持20分钟)或添加稳定剂来终止发酵,否则残留酵母可能继续发酵产气,导致瓶子爆炸。

⑤饮用原则

“小批量、不久存”:家庭酿酒不易长期稳定保存,建议每次只酿短期内能喝完的量。

“先小尝,后畅饮”:开坛后先小口试饮,若出现任何不适(如刺喉、头痛),或酒体出现霉斑、异味,应立即停止饮用并丢弃。

供稿单位:重庆微生物学会

作者:西南大学食品科学学院生物与医药硕士研究生 谢兴云、张玉教授、索化夷教授、邹静波主任技师

审核专家:汪洋

声明:除原创内容及特别说明之外,部分图片来源网络,非商业用途,仅作为科普传播素材,版权归原作者所有,若有侵权,请联系删除。

来源: 重庆市科学技术协会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

重庆市科学技术协会

重庆市科学技术协会