出品:科普中国

作者:可可(金属材料学博士)

监制:中国科普博览

在骨科手术室里,医生们时常面临这样的困境:当肿瘤切除后留下不规则的骨缺损,或是关节翻修术中需要填补复杂的骨质空洞时,传统的修复材料就像试图用方块拼图去填补曲线轮廓——既难以精准匹配形态,力学性能又常常不尽如人意。而今,一种特殊的金属材料正在改写这一局面。它的名字叫多孔钽,这种在元素周期表中以熔点高达近3000摄氏度而著称的“最难熔金属”之一,如今正在人体内上演着助力骨骼重生的奇迹。

中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心生命健康材料与器件研究部的刘文涛副研究员团队,经过多年深耕,不仅揭示了多孔钽促进成骨的分子机制,更创造性地提出了多孔钽颗粒填充修复的新策略。这项研究成果已经从实验室走向了手术台——2025年7月4日,辽宁省人民医院成功完成了国内首例多孔钽颗粒植骨关节翻修术,为一位髋关节臼底存在不规则骨缺损的患者带来了新的希望。

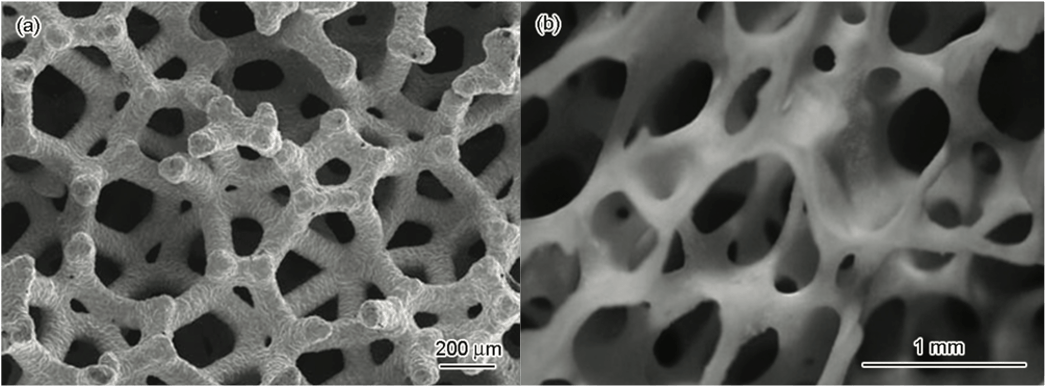

多孔钽(左)和松质骨(右)显微结构存在相似性

(图片来源:参考文献2)

骨骼重建:一道横亘在医学面前的难题

人体的骨骼系统是一个精密而复杂的支撑结构。当疾病或创伤导致骨质缺损时,修复工作就变得异常棘手。尤其是在关节翻修手术、严重创伤处理以及骨肿瘤切除术后,医生们常常面对形状各异、大小不一的骨缺损区域。这些缺损往往呈现不规则的三维形态,如同自然界中被侵蚀的岩石表面,充满了凹凸起伏和复杂曲线。

传统的骨修复材料在这种情况下显得力不从心。金属植入物虽然强度高,但弹性模量远大于天然骨,容易产生应力遮挡效应——就像一根过于坚硬的拐杖会让腿部肌肉逐渐萎缩一样,过硬的植入物会导致周围骨组织因受力减少而逐渐退化。而生物陶瓷或骨水泥类材料,虽然生物相容性较好,但难以适配复杂的缺损形态,且力学性能也难以完全满足临床需求。

更为关键的是,理想的骨修复材料不仅要在结构上与缺损区域完美契合,还要能够促进新骨的生长,最终实现植入材料与原生骨组织的牢固整合。这就像修复一座古老建筑,不仅要确保新材料能够精准嵌入、支撑结构,还要让新旧部分融为一体,共同承受荷载,实现长久的稳固。

多孔钽:藏在微观世界里的生命支架

钽,这个在化学元素周期表中排行第73位的金属,天生就带着一种“高冷”的气质。它的熔点接近3000摄氏度,化学性质极其稳定,甚至能够抵御王水的腐蚀。正是这种卓越的稳定性,让它在极端环境下依然能够保持本色,也让它成为了理想的生物医用材料候选者。

然而,刘文涛团队研究的并非普通的致密钽金属,而是具有特殊结构的多孔钽。想象一下海绵的微观结构——无数相互连通的孔隙构成了一个三维网络,这正是多孔钽的形态特征。这种独特的多孔结构赋予了材料许多神奇的性质。

首先是力学性能的优化。多孔钽的弹性模量介于天然骨和致密金属之间,这意味着它既有足够的强度支撑身体重量,又不会过于坚硬而产生应力遮挡。这种恰到好处的力学匹配,就像是为骨骼定制了一副合身的“盔甲”,既能保护,又不妨碍原有组织的正常功能。

其次是生物学功能的卓越表现。多孔钽的三维连通孔隙为细胞的迁移和增殖提供了天然的“高速公路”,营养物质和代谢产物可以在孔隙中自由流通。更重要的是,研究证实多孔钽能够显著加速新骨生成,增强骨与植入体的整合效应。新生的骨组织会像藤蔓攀爬在支架上一样,逐渐长入多孔钽的孔隙结构中,最终形成一个牢不可破的整体。

刘文涛团队通过大量的体内外实验进一步证实了多孔钽的优异性能。在动物实验中,植入多孔钽后,周围的成骨细胞活性明显提高,新骨形成速度显著加快。这些实验数据不仅验证了多孔钽作为骨修复材料的可行性,更为后续的机理研究和临床应用奠定了坚实基础。

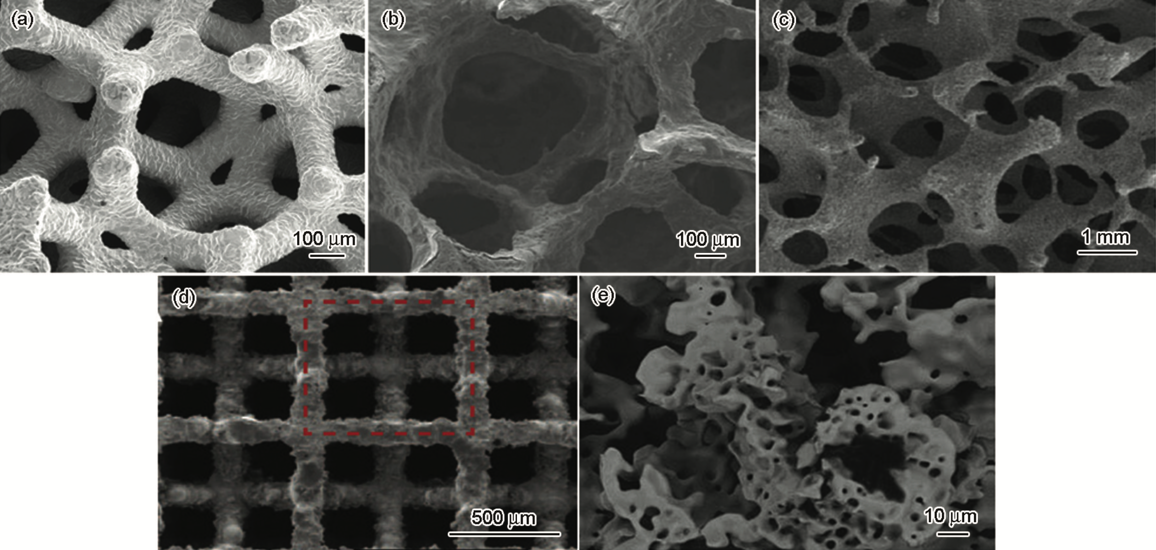

临床所使用的多孔钽骨植入器件

(a) 多孔钽制髋关节假体

(b) 多孔钽制膝关节假体

(c) 多孔钽制棒状植入物

(d) 多孔钽制脊柱融合器

(e) 多孔钽制双向加压螺钉

(f) 多孔钽制髋臼翻修假体

(图片来源:参考文献2)

颗粒的智慧:填补不规则缺损的创新方案

在深入理解了多孔钽的成骨机理后,刘文涛团队并没有满足于理论研究,而是将目光投向了临床实际问题的解决。他们注意到,虽然多孔钽材料性能优异,但在面对复杂不规则的骨缺损时,如何实现完美的形态匹配仍然是一个挑战。

答案在于改变材料的形态——从整块的植入体转变为可流动的颗粒。这个看似简单的转变,却蕴含着深刻的智慧。想象一下,用方块积木搭建复杂造型时会遇到很多困难,但如果换成沙子,就可以轻松填充任何形状的模具。多孔钽颗粒正是基于这个原理。

团队研究表明,颗粒形式的多孔钽具备优良的流动性,可以像液体一样灵活适配各类复杂缺损形态。在手术过程中,医生只需要将颗粒填入缺损区域,它们就会自动适应腔隙的形状,不留任何空白。这种因形就势的特性,极大地提高了手术操作的便捷性。

更重要的是,颗粒填充方式能够显著降低应力遮挡效应。因为每个颗粒都相对独立,它们之间可以产生微小的相对位移,整体表现出一定的“柔性”,更接近天然骨组织的力学行为。这就像是一堆鹅卵石铺成的路面,虽然每块石头都很坚硬,但整体却能够适应地形的微小变化。

研究团队对多孔钽颗粒进行了深入的材料学表征。结果显示,这些颗粒具有分级多孔结构——不仅颗粒本身是多孔的,颗粒之间也形成了较大的孔隙。这种从纳米到微米再到宏观的多级孔隙结构,为营养物质传输和细胞迁移提供了更加优越的条件。同时,颗粒的弹性模量经过精心设计,与天然骨更加接近,能够有效促进新骨长入和早期愈合。

不同工艺方法制备的多孔钽金属

(a) 在多孔碳支架上进行化学气相沉积(CVD)

(b) 在多孔碳化硅支架上进行化学气相沉积(CVD)

(c) 聚氨酯泡沫浸渍工艺

(d) 增材制造

(e) 粉末冶金

(图片来源:参考文献2)

从实验室到手术台:创新成果的临床转化

将科研成果转化为切实的社会福祉,是许多科学研究工作的根本追求。刘文涛团队深知这一点,因此从研究之初就注重与临床的紧密结合,推动科研成果向实际应用转化。

2025年7月4日,辽宁省人民医院成功完成了国内首例多孔钽颗粒植骨关节翻修术。这台手术的成功实施,标志着多孔钽颗粒填充修复策略正式走向临床应用。对于接受手术的患者而言,这意味着他们髋关节臼底的不规则骨缺损得到了有效修复,生活质量有望显著改善。对于骨科医生而言,这提供了一种全新的治疗选择,让以往难以处理的复杂骨缺损有了更好的解决方案。

骨骼重生的未来图景

从基础研究到临床应用,从机理探索到产品转化,多孔钽金属植骨研究的成功为生物材料领域树立了一个典范。这项研究的意义还远不止于此。多孔钽颗粒填充修复策略的提出,为其他类型的骨缺损修复提供了新思路。未来,这种策略可能会被推广到更多的临床场景中,如脊柱融合、颅颌面修复等领域。随着材料制备技术的进步和临床经验的积累,多孔钽材料的性能还将得到进一步优化。

从金属元素周期表的一角,到临床手术台上的新星,钽的这段旅程诠释了科技创新的深刻内涵。它提醒我们,真正伟大的科学成就往往诞生于对基础问题的深入探索,成熟于与实际需求的紧密结合,最终在造福人类的过程中实现其价值。多孔钽的故事还在继续书写,而每一个新的篇章,都将为人类战胜疾病、重获健康增添新的希望。

参考文献:

【1】Xudong Li et al 2024 Biomed. Mater. 19 042009.DOI 10.1088/1748-605X/ad5481

【2】赵德伟,李军雷,大连大学附属中山医院骨科医学研究中心 大连 116001多孔Ta的制备及其作为骨植入材料的应用进展,金属学报.2017 , 53 (10): 1303-1310.https://doi.org/10.11900/0412.1961.2017.00260

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览