作者:李青上 潘思远 复旦大学附属华东医院

审核:胡晓娜 复旦大学附属华东医院 主任医师

你知道吗?肝脏是人体最大的解毒器官,堪称身体的“解毒大师”。大约70%的药物都在这里进行代谢、转化和排泄。然而,这位“大师”也有承受极限,某些药物在代谢过程中会产生有害的中间体,导致肝细胞受损,甚至引发肝炎和肝功能衰竭等严重后果。据统计,住院患者中,药物性肝损伤的发生率为1%~6%,约占急性肝损伤住院患者的20%。若不及时治疗,可能危及生命!

如今,随着生活水平的提高,我们获取药物和保健品的渠道越来越多样和便捷。但问题也随之而来:很多人觉得“小毛病不用去医院”,自行上网查症状、买药服用;或轻信网络宣传,盲目购买所谓“强身健体”的保健品。殊不知“是药三分毒”!任何药物都可能存在不良反应,不合理用药不仅不能治病,还可能让肝脏“雪上加霜”!

一、3个案例,带你了解药物性肝损伤

图1 版权图片,不授权转载

【案例一】小美的“皮癣药”惹祸了

20多岁的小美因为皮肤病,在医生建议下开始服用伊曲康唑胶囊。服药一段时间后,她逐渐感到浑身乏力、食欲下降,还出现恶心、厌油等症状。就医检查发现,她的肝功能指标明显异常,尤其是丙氨酸氨基转移酶(ALT)和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)显著升高。医生判断为药物引起的肝损伤,建议立即停药并接受保肝治疗。幸运的是,停药治疗后,小美的肝功能逐渐恢复正常。

医生提醒:伊曲康唑作为一种抗真菌药,虽然治疗皮癣有效,但也存在肝毒性。服用此类药物期间,需定期监测肝功能,如出现乏力、食欲下降或黄疸等症状时,应及时就医。

【案例二】陆大娘的“中药秘方”差点要了命

70多岁的陆大娘听说某“中药秘方”能“消甲状腺和乳腺结节”,便自行熬制并连续服用3个多月,甚至自行加大剂量。服药期间,她逐渐出现胃口变差、皮肤和眼睛发黄、小便呈浓茶色等症状。就医检查发现,她的胆红素和转氨酶指标严重升高,经诊断是由于所谓的“中药秘方”导致的肝损伤。停药并接受保肝治疗后逐渐恢复。

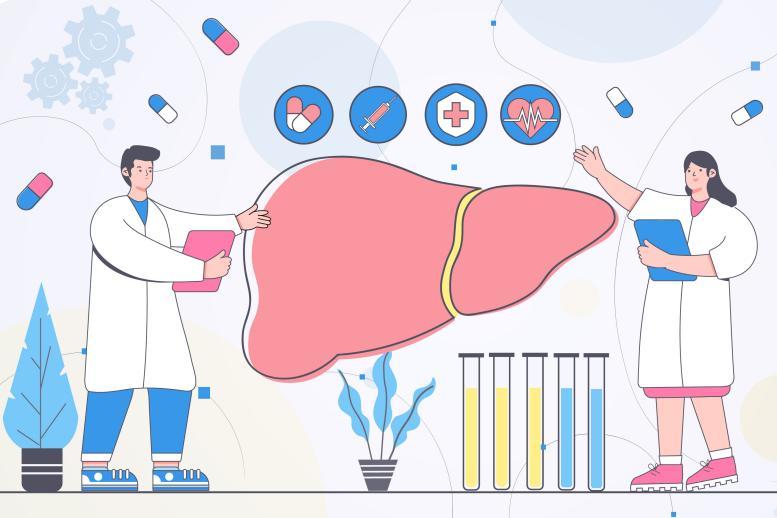

医生提醒:部分中草药(如何首乌、雷公藤等)含有肝毒性成分,不可盲目认为“天然就无公害”,尤其是老年人,肝脏代谢功能下降,更应谨慎使用中草药。下图是中华医学会《中国药物性肝损伤诊治指南(2023版)》中列出的可能导致肝损伤的中草药,供您收藏查阅。

图2 引自《中国药物性肝损伤诊治指南(2023版)》

【案例三】李先生的抗癌之路“一波三折”

李先生因肺癌接受化疗和免疫治疗,初期效果良好,但几个月后突然出现皮肤黄染、乏力、食欲不振等症状。检查发现肝功能指标异常升高,诊断为药物性肝损伤。医生暂停免疫治疗并进行保肝治疗。待肝功能恢复后,医生调整为肝损伤风险更低的治疗方案,最终病情得到有效控制。

医生提醒:抗肿瘤药物(如化疗药、靶向药、免疫抑制剂等)常具有一定肝毒性,治疗期间必须定期监测肝功能,必要时在医生指导下调整用药方案。

二、哪些人更容易发生药物性肝损伤?

1.老年人:老年人常合并多种疾病,用药复杂,且肝脏代谢功能降低。

2.慢性肝病患者:如乙型病毒性肝炎、脂肪肝等患者,肝脏更脆弱。

3.长期服药人群:如高血压、糖尿病患者,长期服用多种药物,肝脏负担较重。

4.经常饮酒者:酒精本身就伤肝,若联合某些药物(如对乙酰氨基酚),肝损伤风险更高。

5.遗传易感人群:某些基因多态性会影响药物代谢和肝脏敏感性。

6.不合理的服药习惯:例如,用茶、咖啡送服部分药物(如某些抗生素),可能影响药物浓度;西柚汁会影响多种通过CYP3A4酶代谢的药物(如他汀类、免疫抑制剂),导致血药浓度升高,加重肝脏负担。

三、如何预防药物性肝损伤?

1.严格遵医嘱用药:在医生指导下用药,不自行选药、增减剂量或停药,尤其是长期服药的慢性病患者。

2.定期监测肝功能:长期服用可能伤肝的药物时应定期监测肝功能。

3.不轻信“偏方”“秘方”:避免使用来源不明、成分不清的所谓保健品或中成药。

4.服药期间避免饮酒:酒精会加重肝脏负担,与某些药物协同伤肝。

5.出现症状及时就医:一旦出现乏力、食欲下降、黄疸等症状,应及时就医并告知正在服用的药物,排查肝损伤的可能。

图3 版权图片,不授权转载

“药能治病,亦能致病”。合理用药是关键!尤其对于长期服药的慢性病患者和老年人。一旦出现不适,应做到早发现、早诊断、早治疗,保护好自己的“小心肝”,别让药物和保健品成为肝脏的“负担”,更别让药物性肝损伤成为“隐形杀手”。合理用药,才能真正的“肝”劲十足!

参考文献

[1]马世武,刘成海,刘晓琰,等. 中国药物性肝损伤诊治指南(2023年版) [J]. 胃肠病学,2023,28(7):397-431.

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会