——欲死还生、起死回生、向死再生的“逆死求生”

来源:中国科技核心期刋《健康世界杂志》

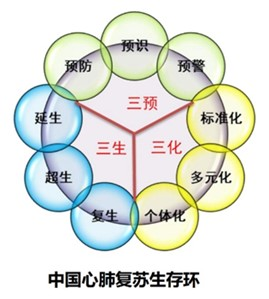

编者按:值2025年美国心脏协会(American Heart Association,AHA)心肺复苏和心血管急救指南更新之际,中国科技核心期刊《健康世界》访谈了中华医学会科学普及分会前任主任委员、中国研究型医院学会心肺复苏学专业委员会主任委员王立祥教授。就2015年首个成立的国家二级学会心肺复苏学专业委员会,率先发布的中国心肺复苏生存环4.0理论指导的《2016中国心肺复苏专家共识》系列指南为主题进行了深度访谈。王立祥教授10年前就提出了中国心肺复苏生存环4.0,新进AHA也主导了生存链的变更,都强化了2020年成人院外心脏骤停生存链,并在初始环节纳入了预防等理念,引领生命支持“心”方向。

生存是人类社会面临的重要任务,贯穿于“生老病死”整个生命周期,而与死亡抗争的主角心肺复苏术就成为与死神博弈的利器。半个世纪以来,作为抢救心搏骤停(心脏骤停)起死回生的心肺复苏,以美国心脏协会颁布的指南为其代表,形成了以患者心脏骤停后依据不同时段采用以救求生的救治链条——生存链。但无论是从救到救的流程不断优化,还是从救到救的技术不断改进,纵观全球心脏骤停患者生存率没有明显提高。新近数据显示,我国院外心肺复苏抢救成功率≤1%、院内心肺复苏抢救成功率<10%,表明仅仅贯穿以救为主线的生存链尚有完善和发展的空间。《中国心肺复苏指南》根据心脏骤停的发生发展规律,从围心搏骤停全周期考量,首次将心脏骤停划分为前期、中期、后期,并依期赋予“三预”(预防、预识、预警)、“三化”(标准化、多元化、个体化)、“三生”(复生、超生、延生)的内涵与外延,这为改进生存链不能满足心脏骤停的需要奠定了基础,顺势将“三期”依次相连围绕成的心肺复苏生存环亦呼之欲出。中国心肺复苏学者从传统“生老病死”的线性宿命观,正被“死病老生”的能动使命观所取代——以“逆死求生”为核心,通过对“死亡”的前置性认知,重构全生命周期健康管理路径——“欲死还生”“起死回生”“向死再生”。这一生命观不仅是从“宿命”到“使命”再“改命”的突破,更是中华血脉文明“生命文化、生存文化、生态文化”思想的当代彰显,亦是生命健康国家战略的哲学基石。

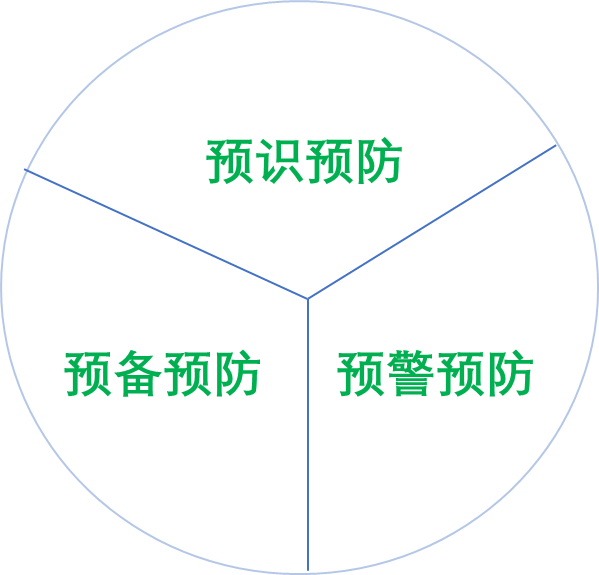

“欲死还生”之前环

在心脏骤停前期患者未发生心搏、呼吸骤停前的时段,构建预识预防、预警预防、预备预防的“三预”欲死还生之环,是将心脏骤停的防治救理念关口前移,心脏骤停往往猝然发生,抢救过程中任何失误和延误均可导致不良预后,因此在心脏骤停发生之前应强调预知预防、预警预防、预备预防的“三预”方针。涵括筑牢“心”的阵地(家庭寓所、120、999、社区乡村),瞄准“心”的敌人(未病之敌、欲病之敌、已病之敌)、攻防“心”的举措(远期攻防、中期攻防、近期攻防);把握“心”的识势(生命运势、生存形势、生活趋势),运用“心”的识法(溯源过去、循证现在、动变将来),服务“心”的识体(个人体质、家庭体育、社会体系);常设“心”的量级(I级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应),常念“心”的呼唤(物理呼声、病理呼声、心理呼声),常做“心”的使者(平时呵心、适时护心、急时救心)。

心脏骤停前期“三预”前环

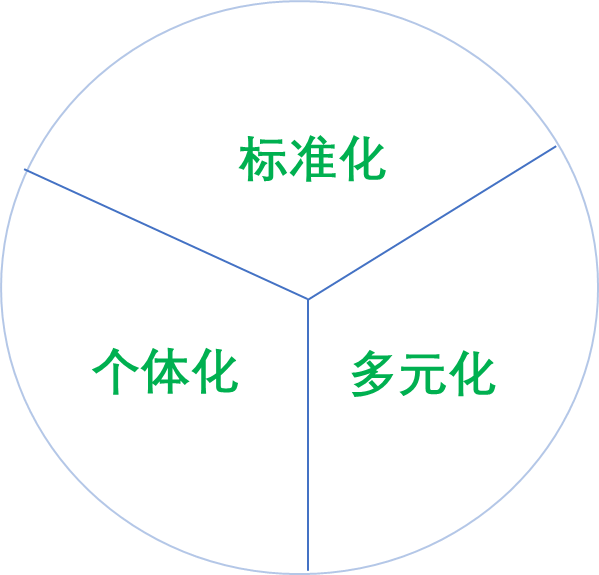

“起死回生”之中环

心脏骤停中期针对患者心搏、呼吸骤停期间进行初级或高级生命支持的时段,构建标准化方法、多元化方法、个体化方法并重的“三化”起死回生之环。在复杂多变的临床条件下,要获得最佳的复苏治疗与复苏效果,需要采取因地制宜、因人而异的最切实际的防治救整合方法。标准化方法涵括基础心肺复苏(开放气道、人工呼吸、胸外按压),器械心肺复苏(电击除颤、通气支持、循环辅助),药物心肺复苏(正性肌力、整复心律、酸碱平衡);多元化方法涵括胸部心肺复苏(胸部提压、开胸挤压、经胸起搏),腹部心肺复苏(腹部提压、膈下抬挤、动脉阻断),他部心肺复苏(体外膜肺、肢体加压、胸腹联合);个体化方法包括适用程序(救助对象、救助人员、救助环境),适用施法(因时施法、因地施法、因病施法),适用时限(特殊病因、特殊群体、特殊条件)。

心脏骤停中期“三化”中环

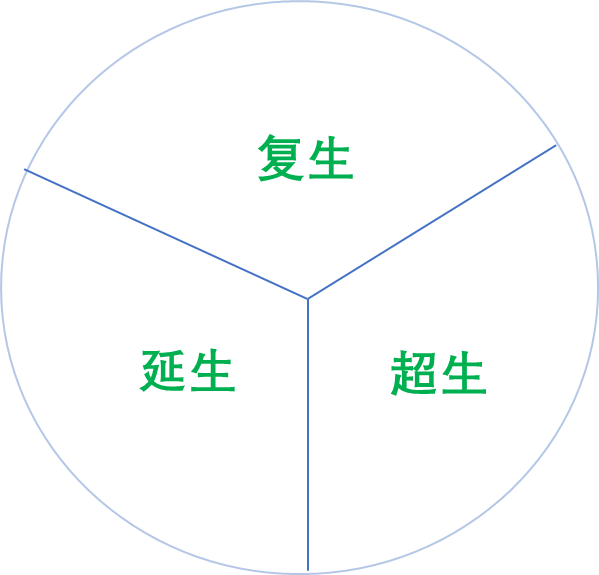

“向死再生”之后环

心脏骤停后期心脏骤停患者经过初级或者高级生命支持自主循环恢复(ROSC)或复苏终止后的时段,构建复生、超生、延生的“三生”向死再生方略,以使心脏骤停患者获得最佳生命之转归。复生涵括稳定“心”的循环(确保灌注、血管扩容、调整心律),优化“心”的指标(心肺功能、氧和指数、生命体征),解除“心”的病因(气道管理、识别5H5T、心源性心脏骤停);超生涵括超级“心”的支持(球囊反搏、体外膜肺、血液净化),超越“心”的管理(温度管理、液体管理、酸碱管理),超长“心”的时限(病因差异、患者差异、病境差异);延生涵括延续“心”的生命(器官移植、组织移植、细胞移植),完善“心”的三表(遗体捐献表、器官捐赠表、慈善捐报表),回归“心”的家园(归成植树、归成厚命、归成善心)。

心脏骤停后期“三生”后环

诚然,《2016中国心肺复苏专家共识》指南体现了——心肺复苏生存环“欲死还生”之“前环”、心肺复苏生存环“起死回生”之“中环”、心肺复苏生存环“向死再生”之“后环”。(1)“前环”于生命过程中“欲死”而积极干预“还生”,以“预”字为纲实现关口前移,变被动抢救为主动前伸防控,力求预防厚命、预识知命、预警保命。(2)“中环”于生命危急中“起死”而救治“回生”,以“化”字为主把握黄金救援,使心肺复苏科学技术与临床实践紧密结合,准确把握心脏骤停患者和心肺复苏技术共性标准和个性特点,辨证施救与科学化解,力求标准化救命、多元化蕴命、个体化和命。(3)“后环”于生命终点“向死”而重塑“再生”,实现生命价值的永恒传承;以“生”字为重尽显敬畏生命、拓展生命的心肺复苏生命发展观,优化心肺复苏后管理的全过程,使生命得以恢复和延续,力求复生回命、超生御命、延生续命,传承“上医治未病、中医治欲病、下医治已病”的中华经典,凸显“防未心、治欲心、救已心”的防治救“九命”闭环生命观。无疑,生存环是我国学者对以往心肺复苏生存链从点、线、面、体的空间拓展,相信随着以心肺复苏生存环理论为支撑的中国心肺复苏培训(China 心肺复苏 4.0)国家继教项目的深入展开,通过贯穿整个围心搏骤停期的临床整体方案实施,必将全方位、全过程、全立体地诠释中国特色心肺复苏的内涵与外延;编织“欲死还生”前环、“起死回生”中环、“向死再生”后环的心肺复苏生存环,对指导心肺复苏的理论研究和临床实践有重要意义,共铸中国心肺复苏生存环任重而道远!

参考文献

[1] 中国研究型医院学会心肺复苏学专业委员会. 王立祥、孟庆义、余涛.2016中国心肺复苏专家共识 [J]. 中华危重病急救医学 , 2016, 28 (12): 1059-1079.DOI:10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2016.12.002.

[2]王立祥. 中国心肺复苏生存环[J]. 中华危重病急救医学, 2019, 31(5): 536-538. DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2019.05.003.

[3]王立祥, 刘中民, 刘亮. 中国心肺复苏培训教程[M]. 北京:科学出版社, 2019: 62-72.

[4] 中国研究型医院学会心肺复苏学专业委员会, 中华医学会科学普及分会, 王立祥、孟庆义、余涛. 2018中国心肺复苏培训专家共识[J].中华危重病急救医学, 2018, 30(5): 385-400. DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2018.05.001.

[5] 王立祥,吕传柱,余涛.中国公众心肺复苏卫生健康指南[J].实用休克杂志(中英文),2018,2(6):367-369..DOI: 10.3969/j.issn.1000-8039.2018.21.002

[6] 米玉红,周飞虎,王立祥,等. 《中国心肺复苏专家共识》之孕产妇心搏骤停防治救指南[J]. 中华危重病急救医学,2023,35(1):5-22. DOI:10.3760/cma.j.cn121430-20221208-01074.

[7] 中国研究型医院学会心肺复苏学专业委员会. 新型冠状病毒肺炎相关心脏骤停患者心肺复苏专家共识[J]. 解放军医学杂志, 2020, 45(4): 345-258. DOI: 10.11855/j.issn.0577-7402.2020.04.02

[8] 中国腹部提压心肺复苏协作组. 腹部提压心肺复苏专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2013, 22(9): 957-959. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2013.09.004.

[9] 中国研究型医院学会心肺复苏学专业委员会. 《中国心肺复苏专家共识》之腹部提压心肺复苏临床操作指南[J]. 中华危重病急救医学,2019,31(4):385-389. DOI:10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2019.04.001.

[10] 中国研究型医院学会心肺复苏专业委员会. 《中国心肺复苏专家共识》之静脉血栓栓塞性CA指南[J]. 中华危重病急救医学,2018,30(12):1107-1116. DOI:10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2018.12.001.

[11] 中国研究型医院学会心肺复苏学专业委员会,中国老年保健协会心肺复苏专业委员会,中国老年保健协会全科医学与老年保健专业委员会,等. 中国淹溺性心脏停搏心肺复苏专家共识[J]. 中华急诊医学杂志,2020,29(8):1032-1045. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2020.08.004.

[12] 中国研究型医院学会心肺复苏学专业委员会,中国老年保健协会心肺复苏专业委员会,中国健康管理协会健康文化委员会,等. 陆战伤心脏骤停心肺复苏专家共识[J]. 解放军医学杂志,2023,48(4):367-373. DOI:10.11855/j.issn.0577-7402.2023.04.0367.

[13] 王立祥,刘中民. 创伤性心搏骤停心肺复苏观[J]. 中华创伤骨科杂志,2022,24(4):277-281. DOI:10.3760/cma.j.cn115530-20220311-00140.

[14] 王立祥. 腹部心肺复苏学[M]. 北京: 人民军医出版社, 2014.

[15] 王立祥,心肺复苏王立祥观点[M].北京:科学技术文献出版社,2022.12

[16] 中国研究型医院学会心肺复苏学专业委员会,中国老年保健协会心肺复苏专业委员会,中国健康管理协会健康文化委员会,等. 中国心脏猝死防治救体系建设蓝皮书(2022)[J]. 中华危重病急救医学,2022,34(11):1121-1126.DOI:10.3760/cma.j.cn121430-20220413-00368.

来源: 中国科技核心期刋《健康世界杂志》

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

王立祥

王立祥