出品:科普中国

作者:夏至(生物学博士)

监制:中国科普博览

在乌兹别克斯坦南部苏尔汗流域的山麓地带,一座名为托达1号的洞穴中,考古学家发现了一个尘封九千年的秘密。在这里,一粒粒炭化的大麦种子正静静地诉说着人类农业起源的另一个故事——在远离新月沃地的中亚腹地,早在9000年前,这里的先民早已开始了收割和食用大麦的类农业行为。

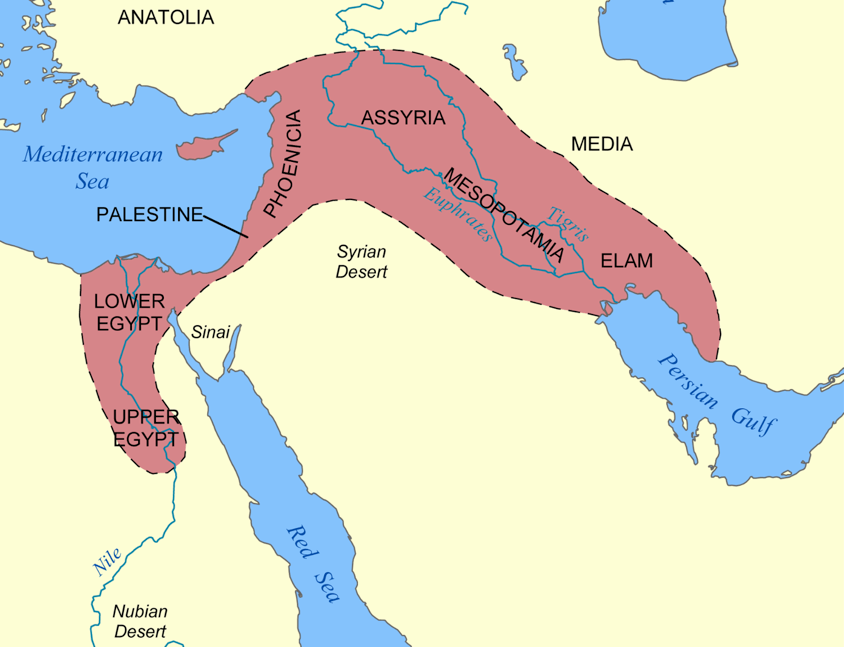

新月沃地的大致范围

(来源:维基百科)

重写农业起源的时间轴

长期以来,学界普遍认为农业起源于西亚的新月沃地,约在一万年前,人类在那里最早驯化了小麦和大麦。然而,在广袤的亚洲内陆,是否存在其他独立的农业起源中心?这一直是考古学界争论的焦点。

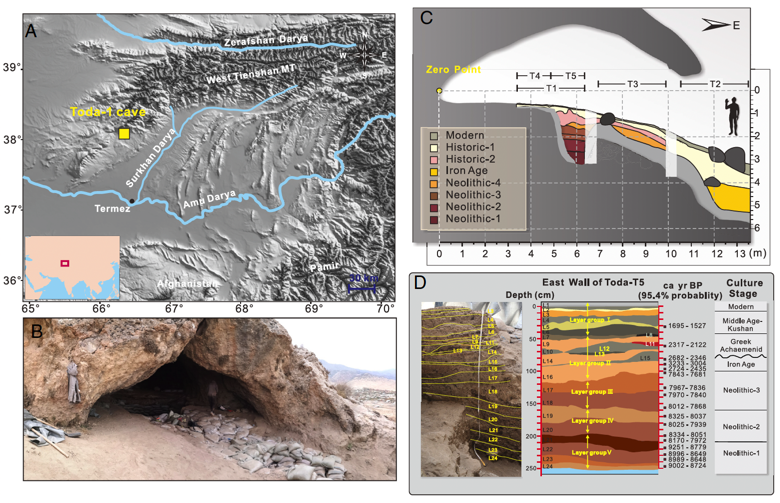

最近,由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的周新郢研究员领衔的国际研究团队,联合中国西北大学、乌兹别克斯坦考古文物研究所、德国马普地质人类学研究所等机构,对乌兹别克斯坦南部苏尔汗流域托达(Toda)洞穴遗址进行了系统发掘。他们发现,中亚地区9000年前的古人类群落已经开始了大麦的种植。这一发现,将中亚地区麦类利用的历史一口气提前了近4000年。

这项研究不仅填补了中亚早期农牧业起源研究的空白,更重要的是,它挑战了现有的“农业起源单一中心论”。托达洞穴的发现表明,在地理上相距遥远的不同地区,人类可能独立地发展出了相似的农业实践。这种平行演化的可能性,为我们理解人类文明的多元起源提供了新的视角。

本次研究的乌兹别克斯坦托达1号洞地点、地层分布、洞⼝照⽚与年代地层

(图片来源:中国科学院古脊椎动物与古人类研究所)

为什么大麦成了古人的“超级粮食”?

大麦(Hordeum vulgare)是人类最早驯化的谷物之一,其历史可追溯到一万多年前的新石器时代,一般认为其起源于中东的“肥沃新月地带”。

在古代农业文明尚未完全形成之时,大麦之所以能够成为古人类的重要粮食,源于其独特的生物学特性与对环境的高度适应能力。大麦耐旱、耐寒,生长期短,能够在贫瘠甚至盐碱化的土壤中生长,这使得古人类在气候与环境条件多变的情况下,依然能够获得稳定的食物来源。

同时,大麦籽粒饱满、产量较高,且容易收获与储存,不仅提供了充足的热量,还富含碳水化合物、蛋白质、维生素和矿物质,能够满足人类对能量与营养的双重需求。更重要的是,大麦加工利用十分便利,既可以煮食充饥,也能研磨成粉制成饼食,甚至能发酵酿造成早期的酒类饮品。

正因如此,大麦在古代人类社会中迅速取代了采集得来的野生植物,成为稳定而可靠的主粮作物,并为人类农业文明的兴起奠定了坚实的基础。

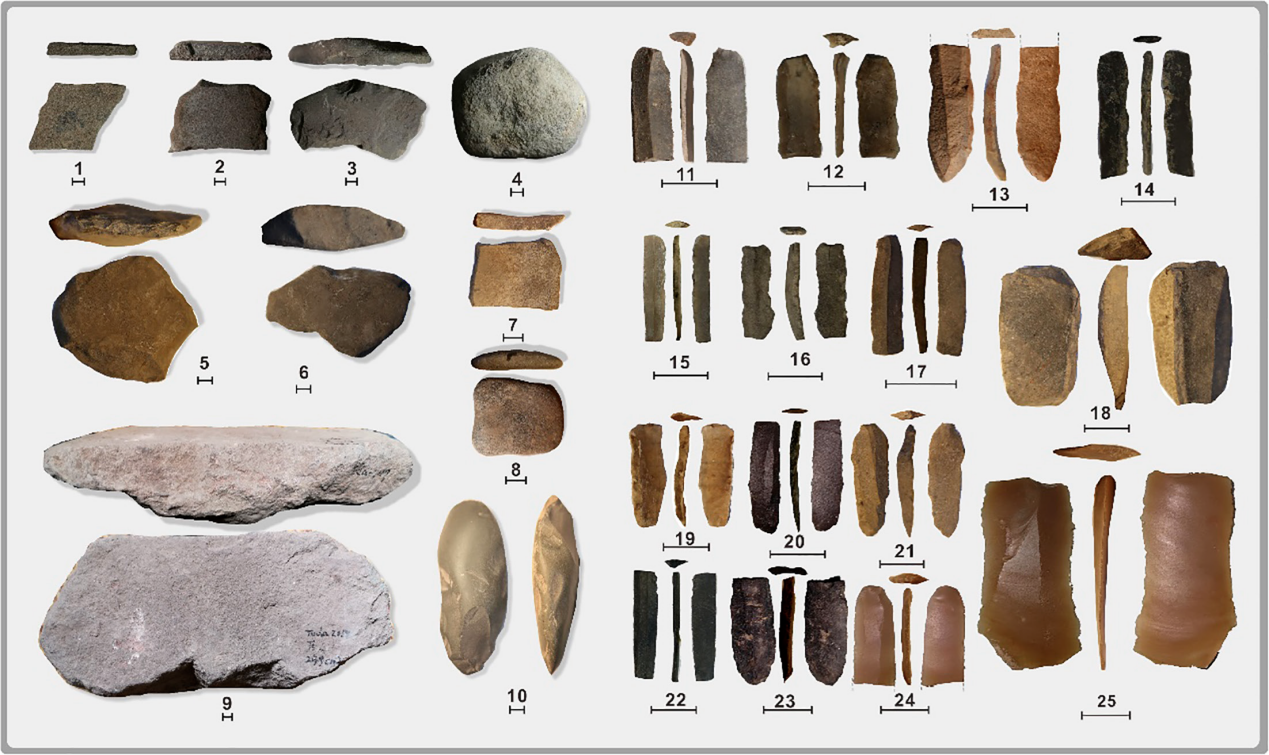

石器上的光泽:看见9000年前的收割瞬间

在托达1号洞穴的文化层中,考古学家发现了一批细小的石片工具——细石叶。这些看似普通的石片,在显微镜下却展现出了不同寻常的特征——部分石叶表面具有典型的“镰刀光泽”。这种特殊的痕迹,是石器长期用于收割谷物后留下的独特印记。

更令人惊喜的是,遗址中还出土了数件带有谷物和豆类加工痕迹的石磨。从收割到碾磨,一套完整的谷物处理工序跃然眼前。这些工具的组合使用,展示了9000年前中亚先民已经掌握了相当成熟的谷物加工技术。

通过系统的植物考古分析,研究团队还从遗址沉积物中浮选出了大量的植物遗存——大麦种子、开心果果壳、野生苹果种子以及多种豆科植物。其中最古老的大麦种子经过碳测年,结果显示为距今9133-8970年前。这说明,大麦采集在中亚山麓地区已经成为一种重要的生产方式,并延续了上千年之久。

Toda-1洞早全新世地层出土的石制工具(比例尺:1厘米)

(图片来源:参考文献1)

野生还是驯化?形态学的微妙线索

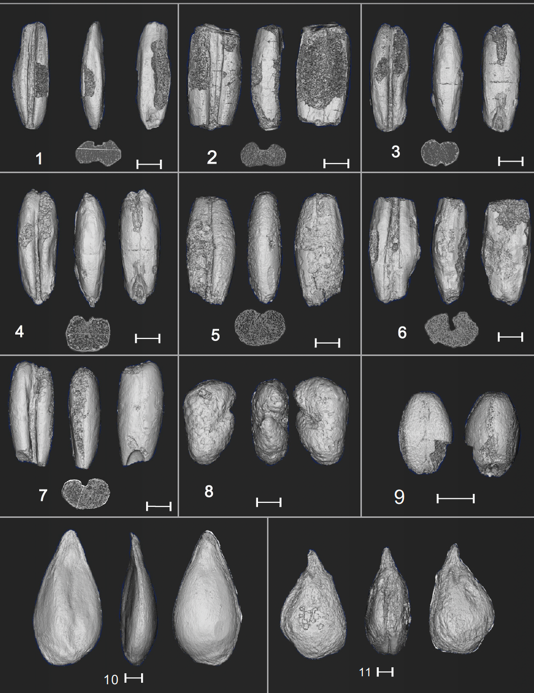

一个引人深思的问题是:托达洞穴出土的大麦到底是野生还是初步驯化的?

研究发现,托达洞穴出土的大麦谷粒包括壳大麦和裸大麦两种类型。通过与同时期近东地区早期农业遗址的对比,研究人员发现了一个有趣的现象:虽然这些谷粒在关键形态特征上(如厚度-宽度比)仍属于野生类型,但其中近半数为裸大麦,这一比例显著高于同期近东地区。

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的李小强研究员指出,这种差异可能暗示了不同的演化路径。在西亚地区,大麦的驯化过程相对单一,主要是从野生二棱壳大麦演化为驯化的六棱裸大麦。而托达洞穴的证据表明,中亚地区可能存在着独特的选择压力,导致了不同的演化方向。

通过CT扫描技术,研究团队对每一粒炭化种子进行了三维重建。结果显示,大部分谷粒呈现出典型的野生二棱大麦特征:狭窄对称的外形、宽阔的腹沟和棱角分明的横截面。然而,少数谷粒展现出了向驯化形态过渡的特征,如更圆润的背部轮廓和较少的横向条纹。

这些形态学证据表明,托达洞穴的大麦可能正处于从纯粹的野生采集向低投入栽培过渡的阶段。虽然还不能称之为真正的驯化,但已经显示出人类活动对植物演化产生影响的早期迹象。

Toda-1洞出土碳化种子的CT(计算机断层扫描)图像(比例尺:1毫米)

(图片来源:参考文献1)

季风与森林:9000前的生态图景

要想知道托达洞穴先民是怎么生活的,就必须重建当时的生态环境。研究团队通过孢粉分析、木炭鉴定、有机碳氮同位素等多种手段,勾勒出了9000年前中亚山麓的环境面貌。

结果可能让你惊讶:当时这里可不是今天这样的干旱景观,而是一片郁郁葱葱的阔叶森林!孢粉数据显示,当时的托达洞穴周围覆盖着茂密的阔叶树林,尤其是栎属(橡树)植物的花粉含量异常丰富。这与今天该地区的干旱景观形成了鲜明对比。木炭分析进一步证实了这一点:开心果树、苹果树、野蔷薇科植物的木材碎片大量出现,描绘出一幅灌木林地与季节性草场交错分布的景象。

特别值得注意的是,这里还生长着许多被称为“C4植物”的种类(在光合作用中采用C4途径固定二氧化碳的植物,能在高温、强光和干旱环境下保持较高光合效率,如玉米和甘蔗)。C4植物通常更能适应炎热环境,它们的大量存在表明当时的气候可能比现在更加温暖。结合其他古气候指标,研究人员推测,9000年前较强的南亚古季风也可能为这一地区带来了更多降水,创造了适宜谷物生长的环境条件。

这种生态环境在许多方面都与西亚扎格罗斯山脉周围的“丘陵地带”相似。这种生态相似性可能促进了共享类似经济实践的人群从西南亚向中亚的扩散。同时,大陆性气候可能驱动了季节性迁徙,使人们能够追随野生兽群的迁徙和野生植物的季节性变化。

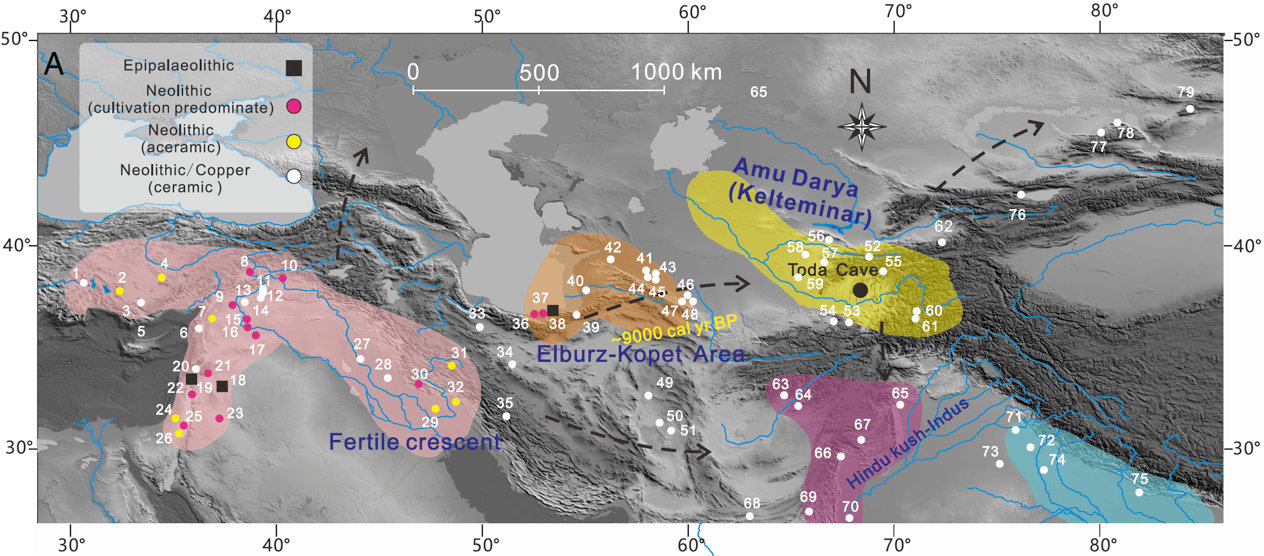

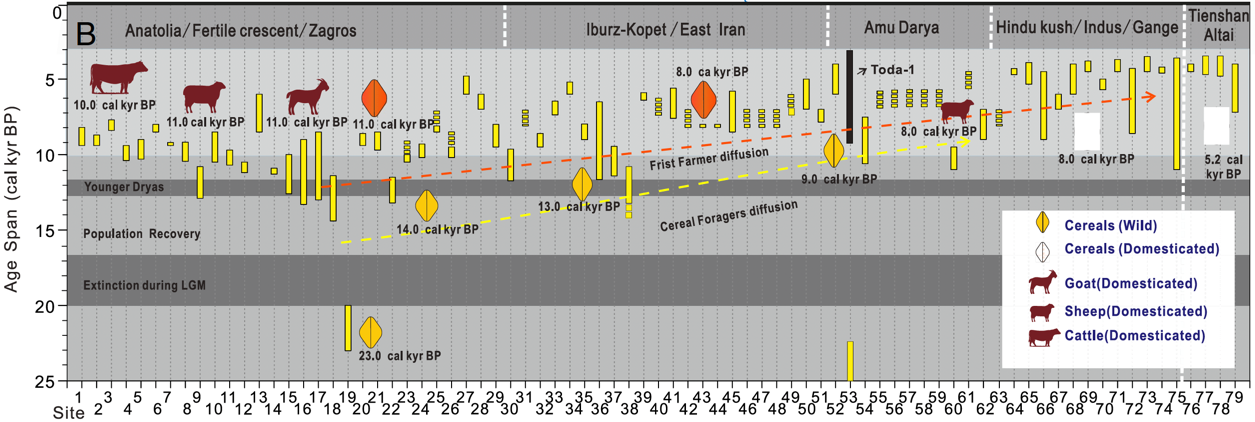

从西亚向东方传播的古代谷物采集者的扩散路线,近东、伊朗、中亚、南亚早期新石器时代遗址及Toda-1洞遗址的分布

(图片来源:参考文献1)

从托达到世界:农业起源的多元图景

托达洞穴的发现,为我们展示了一幅更加复杂的农业起源图景。在传统的新月沃地农业起源中心之外,中亚山麓地区的先民独立发展出了类似的谷物采集和加工技术。这种平行发展的模式表明,农业的出现可能不是单一事件,而是在不同地区、不同时间多次独立发生的过程。

研究团队绘制的时间-空间分布图清晰地展示了这一过程。从约23000年前黎凡特地区奥哈罗II遗址的最早谷物采集证据开始,到14400年前约旦东北部舒巴伊卡遗址的面包制作,再到10000年前伊朗甘吉达雷和叙利亚阿斯瓦德遗址的早期驯化大麦,最后到8500-8000年前巴基斯坦梅赫尔格尔、伊朗东北部桑伊查克马赫和土库曼斯坦杰伊通遗址的完全驯化六棱裸大麦——这条演化链条现在有了新的分支。

托达洞穴代表了这条演化链条上的一个独特节点。它既不是最早的谷物采集地,也不是驯化的发源地,但它证明了在中亚这片看似边缘的土地上,人类同样在探索着与植物共生的可能性。这种探索虽然最终没有导致独立的驯化,但为后来农业技术的传播奠定了基础。

从西亚向东方传播的古代谷物采集者的时间线。通过编号遗址的年代跨度条显示采集者的扩散时间线,虚线条表示推测年代,并标注了各地区野生/驯化谷物及家养动物的证据。

(图片来源:参考文献1)

开心果与野苹果:被忽视的植物资源

除了大麦,托达洞穴还为我们揭示了其他重要的植物资源利用历史。开心果(Pistacia vera)果壳的大量出现,将人类采集这种坚果的历史提前了4000年。遗址中发现的带有敲击痕迹的石锤,很可能就是用来处理这些坚果的工具。

野生苹果种子的发现同样意义重大。现代遗传学研究表明,今天的栽培苹果是通过至少三种大果野生苹果的杂交演化而来的,其中最主要的祖先就是中亚地区的新疆野苹果(Malus sieversii)。托达洞穴的证据表明,早在9000年前,人类就已经开始采集和利用这些野生果实了。

这些发现提醒我们,在关注谷物驯化的同时,不应忽视其他植物资源在早期人类生计中的重要作用。事实上,正是这种多样化的资源利用策略,让早期人类能够在不同的生态环境中生存和繁衍,最终发展出了复杂的农业系统。

展望:重新思考人类与植物的共生史

托达洞穴的研究不仅是一项考古发现,更是对人类文明起源理论的重要补充。它告诉我们,农业的起源和传播远比我们想象的复杂。在欧亚大陆的不同角落,人类独立地或相互影响地发展出了各具特色的农业实践。

这项研究也提醒我们重新思考“中心”与“边缘”的概念。长期以来,中亚被视为文明传播的通道而非起源地。但托达洞穴的证据表明,这里的先民并非被动的接受者,而是积极的创新者。他们根据当地的生态条件,发展出了适应性的生计策略,为后来丝绸之路的繁荣奠定了基础。

随着更多考古遗址的发掘和研究技术的进步,我们对农业起源的认识还将不断深化。托达洞穴只是这个宏大故事中的一个章节,但它为我们打开了一扇通向过去的窗户,让我们得以一窥九千年前中亚先民的生活图景。在那个遥远的时代,当第一缕晨光洒向苏尔汗河谷,先民们拿起石镰走向金黄的麦田,浸染了人类与谷物共同演化的漫长时光。这段历程至今仍在继续,而我们每一次的考古发现,都在为这个故事增添新的篇章。

参考文献:

【1】X. Zhou, R.N. Spengler, B. Sayfullaev, K. Mutalibjon, J. Ma, J. Liu, H. Shen, K. Zhao, G. Chen, J. Wang, T.A. Stidham, H. Xu, G. Zhang, Q. Yang, Y. Hou, J. Ma, N. Kambarov, H. Jiang, F. Maksudov, S. Goldstein, J. Wang, D.Q. Fuller, & X. Li, 9,000-year-old barley consumption in the foothills of central Asia, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 122 (36) e2424093122, https://doi.org/10.1073/pnas.2424093122 (2025).

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览