作者:梁珪涵,时运豪,许凯,范桁(中国科学院物理研究所)

瑞典皇家科学院将2025年诺贝尔物理学奖授予美国加州大学伯克利分校约翰·克拉克(John Clarke)、耶鲁大学麦克·德沃雷特(Michel H. Devoret)和加州大学圣芭芭拉分校约翰·马蒂尼斯(John M. Martinis),表彰其“电路中宏观量子隧穿和量子化能级的发现” (For the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantization in an electric circuit)。

基本信息:

三位获奖人的获奖成果是发表于1985年的两篇《物理评论快报》文章(六月份投稿Phys. Rev. Lett. 55, 1543 (1985),7月份投稿Phys. Rev. Lett. 55, 1908 (1985)),分别确认了约瑟夫森结中的量子隧穿和量子化能级,参考文献[1,2]。

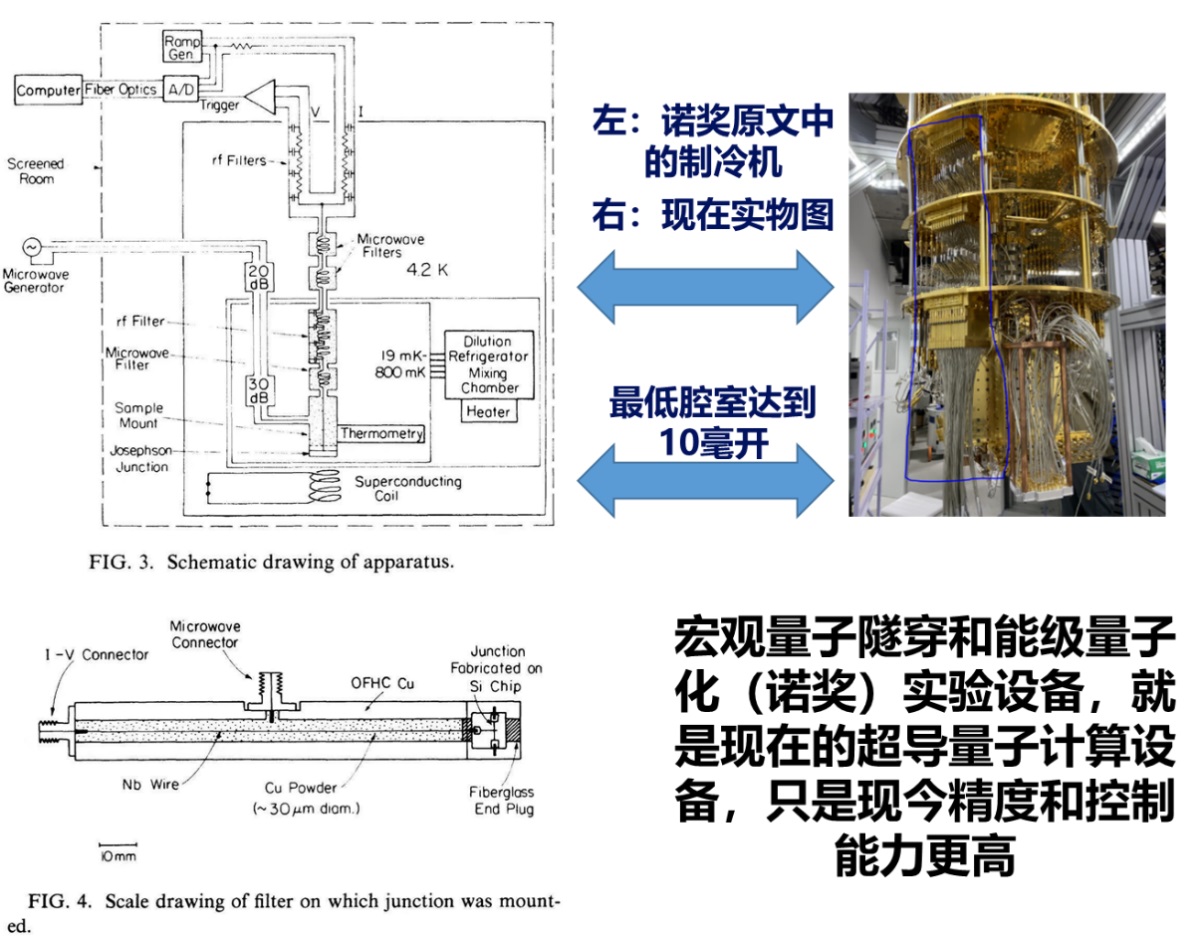

三位获奖人的原始工作是在加州大学伯克利分校完成,当时克拉克是教授,德沃雷特是博士后,而马蒂尼斯是高年级博士生,两篇主要的工作也只有三个人署名。实验除本身的开创性设计外,需要用到光刻机制备器件,稀释制冷机做实验,实验中用到的极低温从约十毫开到几百毫开(约10 mK—800 mK)。

获奖人的工作是超导量子计算技术的基础,事实上他们后续的系列工作极大地推进了超导量子计算的发展,特别是耶鲁大学的德沃雷特和加州大学圣芭芭拉分校的马蒂尼斯,其中马蒂尼斯在2014-2019年期间,领导谷歌AI Quantum团队,2019年实现了“量子霸权”,其量子芯片被命名为“悬铃木”(Sycamore),“量子霸权”实验利用了53个超导量子比特。

极端条件下的宏观量子效应

诺奖官方的通俗宣传材料的题目是“人体尺度的量子性质”,首先我们需要探究人体尺度是否有量子效应,这个问题并不是一个简单的问题,过去研究人员已针对物体尺寸和量子相干长度进行了研究。简单的想法是,物体具有波粒二象性,其波函数的空间相干距离就是量子相干长度,问题是类似人体这样的宏观物体为什么我们通常认为是经典的,和量子效应无关。大模型(Deepseek)针对此问题给出的回答整理如下:

图:物体,物体尺度,量子相干长度的数据列表

这个回答显示针对不同物体,量子效应即量子相干在多长距离可以保持,可以发现当物体的尺度变大时,其量子效应很快消失,即人体作为一个整体,其量子效应是很难观测到的。

2025年物理诺奖成果,其实验所用到的器件只有10到80微米,大致只有人体头发直径大小,相对仍然较小。 实际上器件需要用光刻机来制备如此精细的器件,但即使这个尺度,通常也很难观测到量子效应,所以诺奖当年的实验是在稀释制冷机所提供的极低温环境做的。可以说,诺奖成果的器件是一种介观器件,实验是在极端条件下,即极低温条件下做的。

从微观世界的量子效应,到人们日常生活的经典世界,量子效应能在多大尺度和什么条件下保持,量子和经典的界限在哪里,是大家很关注的领域,现在也是科研的前沿。2003年诺贝尔物理学奖得主莱格特(A. Leggett)一直关注这个问题,他曾提出了一个不等式,类似2022年诺奖的贝尔不等式,用来刻画一个系统是遵循量子的规律还是属于经典世界的规律。莱格特在70年代提出,处于超导态的物质有望在大尺度下仍然保持量子性质,原因是超导状态本身实际就是由于对环境因素不敏感,而呈现的一种特殊状态,莱格特的前瞻性预测和分析,为量子理论在宏观尺度的检验奠定了基础。

诺奖实验的具体内容

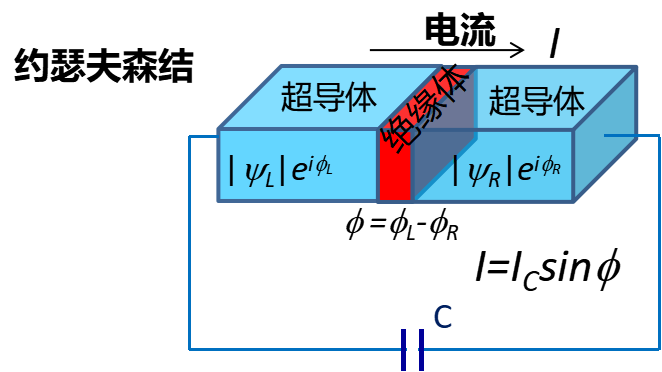

诺奖实验主要验证了两个内容,在约瑟夫森结这样的宏观电路中,验证了能级量子化和宏观量子隧穿。约瑟夫森结是一种超导体-绝缘体-超导体这样的夹心结构,约瑟夫森根据BCS超导理论(1972年诺贝尔物理奖)指出,尽管有绝缘体相隔,约瑟夫森结在没有电压时存在超导电流(1973年诺贝尔物理学奖),原因是超导状态下库珀对的量子隧穿效应。

图:约瑟夫森结

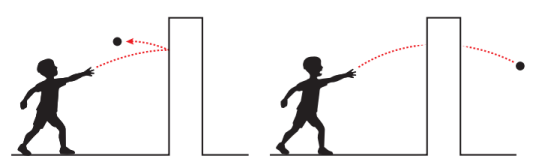

不过2025年的诺奖是超导电路中宏观量子隧穿效应,两者是不同的。总体来说,量子隧穿就是一种“穿墙”效应,如图,这个效应在经典世界并没有对应。 我们应该区分量子效应的宏观体现和宏观量子效应这两个概念,微观物质是符合量子力学理论的,也可以体现为宏观世界的特殊性质,我们经常所说的半导体和超导现象都是基于量子力学的原理,是一种宏观体现;而今年诺奖成果的宏观量子效应是宏观物体体现出量子态本身的隧穿和分离能级现象,即宏观电路其性质和微观世界一个原子的性质是一样的,所以约瑟夫森结电路也被称为人工原子。

图:左边是经典世界,右边为量子世界,可以“穿墙”

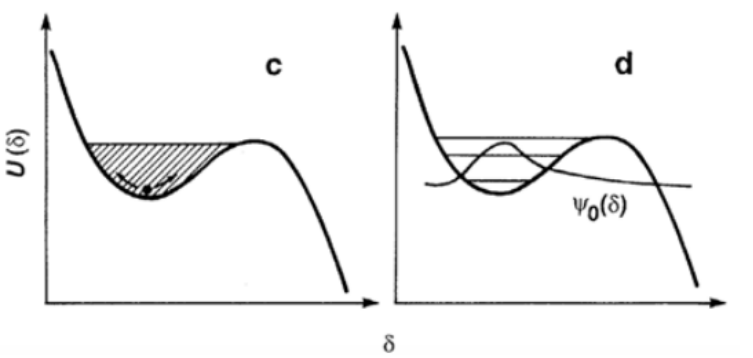

今年诺奖获得者克拉克三人利用超导约瑟夫森结所构成的电路,尺度上是宏观的,其势能曲线如下图,那么一个粒子在U型势里被囚禁,如果不具有足够的能量,就不能逃逸出,但是,如果有量子隧穿效应,则有一定的几率逃逸到外边,实验中粒子的能量可以由温度来控制,即温度高时(超过100毫开),粒子能量大,温度低时(约30毫开),粒子能量小,但是如果有量子隧穿的话,低温时仍然有可能逃逸出。

图:左为粒子被囚禁于U型势,右为粒子“穿墙”逃逸

基于这样的框架,我们梳理一下不同的情况:(1) 温度高时(100毫开以上),粒子能量大,会逃逸出束缚,类似于“翻墙”,是一种经典效应。(2) 温度低时(约30毫开),粒子会由于宏观量子隧穿,逃逸出束缚,类似于“穿墙”,是量子效应。所以,如果有宏观量子隧穿,前面这两种情况都会发生逃逸,那如何区分“翻墙”“穿墙”两种情况呢?克拉克等人引入了一个逃逸温度,高温情况下,逃逸温度和实际温度线性相关,低温时逃逸温度是一个确定的数值,和实际温度无关!

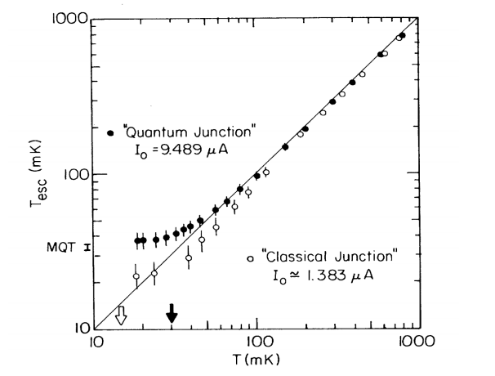

实验结果如图。可以看出(黑点所示实验数据),当温度高于100毫开,逃逸温度就等于实际温度(差一个温度无关的系数),而在37毫开处,温度持续降低,逃逸温度维持不变,类似于“穿墙”,就是发生了量子隧穿。

图:高温(超过100毫开)时,逃逸温度对应于实际温度,低温(小于37毫开)时,逃逸温度和实际温度无关

在另一篇快报文章中,克拉克等人验证了,粒子逃逸的几率在特定频率时很大,而在其他频率时无大的变化,这样可以认定这个电路的能级是分离的,特定频率的微波会将系统从低能级激发到高能级,而在每个激发能级上,粒子会发生量子隧穿,分离能级即是能级量子化。实验中,频率对应于偏置电流。

这样克拉克、德沃雷特和马蒂尼斯三人的两篇快报文章,发现了电路的宏观量子隧穿和能级量子化,2025年诺奖的颁奖词即是指这两个科学发现。

和超导量子计算的关系

本次诺奖工作揭示了超导电路中的量子性质,以及其控制机制,为包括超导在内的多种量子计算技术路线提供了共性物理基础。但需要明确的是:(1) 获奖内容属于量子力学基本原理的突破,而非超导量子计算技术的直接实现。(2) 虽然获奖的理由是量子力学基本原理的宏观量子效应,但是由于超导量子计算巨大的发展潜力,无疑诺奖也考虑到量子计算这一潜在的应用场景。

实际上,今年的颁奖词刻意避免提到超导量子计算,甚至可以说诺奖所表彰的成果止步于第一个量子比特的实现。如果分析的话,大致有两个原因:1. 正如诺奖官方的“科学背景材料”所说,超导量子计算只是实现量子计算诸多技术路线的一种,所以诺奖并不会给尚未完全成功的量子计算技术颁奖。2. 量子计算后续仍然有获得诺奖的机会,但是预期会从量子计算整个领域全面考虑。

包括超导量子计算领域的诸多专家都表示,今年的诺奖“有点早”,而事实上诺奖的工作是40年前完成的,但如果考虑到并不是因为超导量子计算而获奖,而是因为宏观量子效应和电路量子化能级的基础科学意义,就不会感觉有点早, 这样可以把今年的诺奖理解为量子力学基本原理、超导和量子计算的交叉部分,如下图:

图:诺奖属于三个领域的交叉

从超导量子计算来说,第一个超导量子比特是1999年由东京大学及NEC物理学家中村泰信和蔡兆申等基于诺奖工作的类似原理制备出的[3],并且在之后被逐步改进和升级为Transmon比特[4]。随着比特耦合设计与芯片制备工艺的逐渐成熟,超导量子计算的比特数和计算能力逐步提升。

在科学背景材料中,中国科研工作者的两个成果也得到了引用,两位中国学者分别是现在浙江大学的游建强教授,和南京大学的于扬教授,被引成果是超导量子比特构架综述和超导相位量子比特中量子相干振荡的首次实现。

国内相关研究

2025年诺奖的工作是在1985年完成的,关键设备需要光刻机和稀释制冷机,我国当时科研条件和人才尚不足。2000年左右,国内能达到十几毫开的稀释制冷机只有中国科学院物理研究所和中国科学技术大学两家,因此可以理解中国的起步相对较晚,稀释制冷机内部见图。

图:稀释制冷机内部

中国在超导器件宏观量子隧穿和量子化能级方面起的探索始于2000年左右,由于中国科学院物理研究所有稀释制冷机,而且在超导薄膜和超导机理研究有深厚的基础,赵忠贤、王恩哥、苏肇冰、孙昌璞等专家即建议物理所相关课题组开展超导量子计算的研究,并于2005年成立了固态量子信息与计算实验室。物理所于2006年实现了国内第一个宏观量子隧穿的测量,后续于2010-2012年实现了国内第一个超导相位比特和磁通比特等。

中国在超导量子计算发展中,和国外总体属于并驾齐驱、交替领先态势。谷歌在2018年至2019年,其器件集成了9个量子比特,国内中国科学院物理研究所、浙江大学、中国科学技术大学等单位合作,率先实现了10比特和20比特的纠缠。在2019年,谷歌研究团队在53比特的超导量子计算芯片“悬铃木” (Sycamore)中实现了里程碑式的随机线路采样量子优势(量子霸权)成果[5],后续又继续增加比特数至67,70。期间,我国潘建伟和朱晓波中国科学技术大学团队从2021年开始,持续实现56,60,83比特的随机线路采样量子优势,反映了此方向中外激烈的竞争态势。同时,近些年国内外超导量子计算也一直保持着高速发展的态势,国外的谷歌、IBM、IQM、Regetti等企业,以及麻省理工学院(MIT)、瑞士苏黎世理工(ETH)、芝加哥大学、查尔姆斯理工大学、普林斯顿大学,还有国内的中国科学院物理研究所、中国科学技术大学、浙江大学、清华大学、北京量子院、南方科技大学等诸多高校研究所,都投入了极大力量到超导量子计算的研究中。目前,超导量子计算芯片的比特数已经达到100比特以上,科学家们正在向着千比特量级的目标稳步前行。

启示

今年的诺贝尔物理学奖,颁发给在超导宏观量子效应做出“0到1”突破的团队,甚至不是超导量子比特“0到1”突破的团队,反映了其重视原始创新的理念。但是幸运的是,中国在超导量子计算从几个比特到百比特的发展阶段,和国外属于同场竞技态势,“祖冲之”系列芯片持续做出创新成果,“夸父”量子计算云平台、“悟空”芯片上线等都属于重大创新成果,和国外同步发展。

基于今年诺奖工作所确立的宏观量子现象是超导量子计算的基础,但是2025年诺奖并不代表超导量子计算更具发展前景,事实上超导量子计算和中性原子量子计算、离子阱量子计算、光量子计算等处于同样竞争的位置,而且从比特数来说,里德堡原子量子计算已经达到千级别比特水平,但是从操控速度和稳定性等等综合考虑,各种技术路线仍然处于各有优劣阶段。

作为中国这样的大国,在量子计算尚处于发展初期的特殊阶段,在技术路线选择上,不猜不赌,应可以做到全面布局,在发展前景明晰的情况下再做战略选择,才能立足于不败之地。

【参考文献】

[1] Martinis, J. M., Devoret, M. H. & Clarke, J. Energy-level quantization in the zero-voltage state of a current-biased Josephson junction. Phys. Rev. Lett. 55, 1543–1546 (1985).

[2] Devoret, M. H., Martinis, J. M. & Clarke, J. Measurements of macroscopic quantum tunneling out of the zero-voltage state of a current-biased Josephson junction. Phys. Rev. Lett. 55, 1908–1911 (1985).

[3] Nakamura, Y., Pashkin, Y. A. & Tsai, J. S., Coherent control of macroscopic quantum states in a single-Cooper-pair box. Nature 398, 786–788 (1999).

[4] Koch J, Yu T M, Gambetta J, et al. Charge-insensitive qubit design derived from the Cooper pair box. Phys. Rev. A, 76, 042319 (2007).

[5] Arute F, Arya K, Babbush R, et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. Nature 574 (7779), 505–510 (2019).

来源: 《中国科学》杂志社

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

《中国科学》杂志社

《中国科学》杂志社