“转头就晕,手麻得像过电?您的颈椎可能正在‘组团报警’!”

一、张大爷的故事:颈椎病也会“打配合”

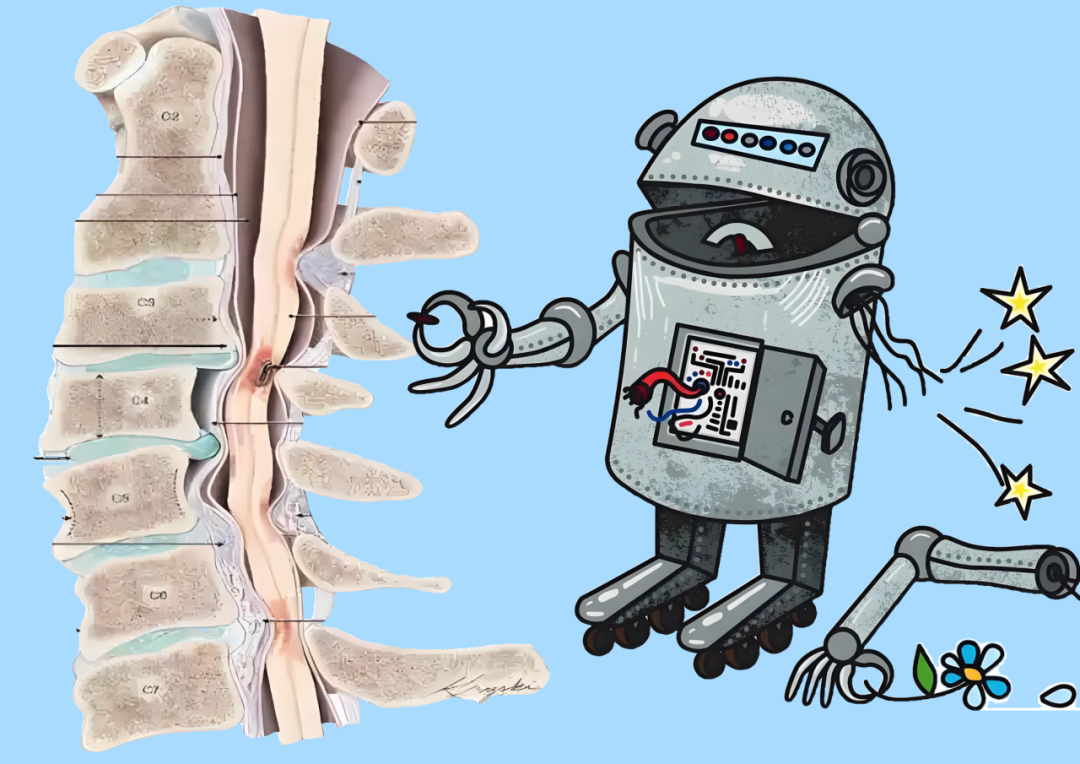

张大爷今年68岁,身子骨一直挺硬朗,可最近几个月却遭了罪:晾衣服一抬头就天旋地转,右手总像有蚂蚁在爬,半夜经常麻醒。更吓人的是,他走路时总觉得脚底发飘,有次差点被马路牙子绊倒。儿女赶紧带他去医院,片子一拍,医生直摇头:“神经根、脊髓、血管都受压迫了,这是‘混合型颈椎病’,得赶紧治!”

医生:老年人颈椎就像用了几十年的老机器,零件磨损多,很少只坏一个地方。头晕、手麻、腿软这些症状凑一块,八成是多种颈椎病“组团闹事”了!

二、扒开颈椎病的“四张面孔”

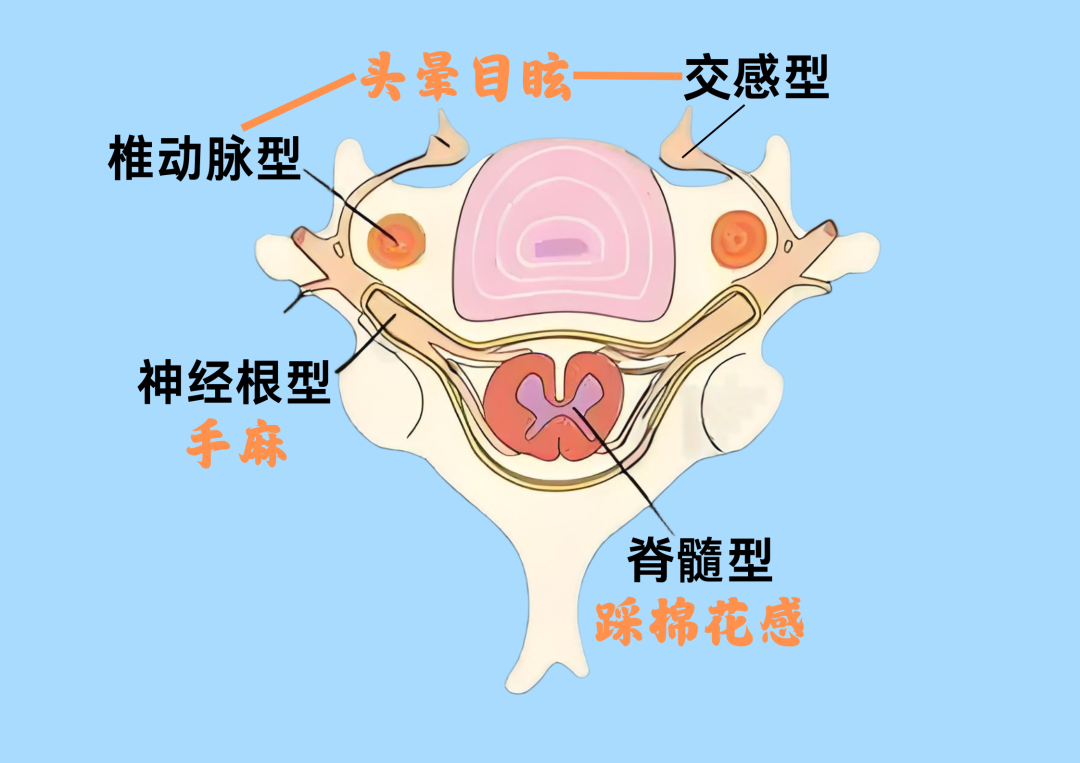

1. 手麻专业户——神经根型

典型症状:手指发麻(尤其小指和无名指)、胳膊串着疼,晚上加重

打个比方:颈椎骨缝里钻出的神经根像电线,被骨刺或椎间盘压住了,信号传导就“漏电”

2. 走路踩棉花——脊髓型

危险信号:双脚发飘、系扣子手抖、小便费劲

核心问题:颈椎管里的脊髓(神经总电缆)被压迫,随时可能“断路”

3. 头晕目眩组——椎动脉/交感型

迷惑表现:转头就晕、心慌耳鸣、看东西重影

关键诱因:血管受挤压供血不足,或交感神经被刺激“乱放电”

4. 混合攻击型——老年人的“常见套餐”

经典组合:手麻+头晕(神经根+椎动脉型)腿软+手抖(脊髓+神经根型)

高危人群:爱低头玩手机、爱仰头看电视的爷爷奶奶

三、这些身体警报,千万别当“老毛病”

警报1:晾衣服时手麻,抬头又头晕——神经和血管“双杀”

警报2:走路像踩棉花,单手拿不稳筷子——脊髓和神经根“联手作案”

警报3:脖子一转咔咔响,眼前突然发黑——小关节错位带歪血管

警报4:半夜手麻痛醒,还冒冷汗心慌——交感神经跟着“凑热闹”

重要提醒:很多老人把头晕当“高血压”,手麻当“风湿”,结果耽误治疗。记住:颈椎病是个“戏精”,症状越多越要警惕!

四、四大伤颈习惯,您中了几个?

习惯1:低头刷视频——颈椎“扛大米”

真相:低头60度=脖子上骑个7岁娃(27公斤)

对策:手机举到鼻尖高,看20分钟就抬头“望望天”

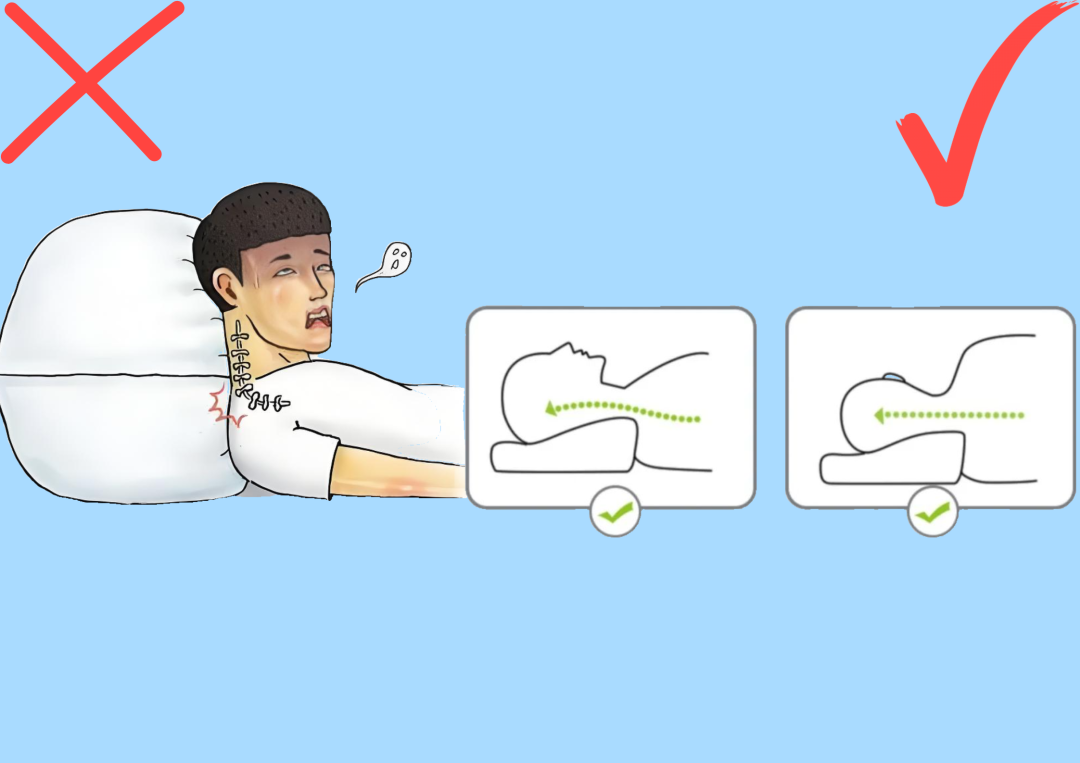

习惯2:睡高枕头——整夜“吊脖子”

惨痛案例:李奶奶迷信“高枕无忧”,结果睡出双手麻木

正确姿势:平躺时枕头塞满脖子空隙,侧躺时枕头与肩同厚

习惯3:乱扭脖子——听见“咔咔”还得意

危险操作:快速转头、使劲仰头、让人掰脖子

安全替代:用下巴慢慢写“米”字,每个笔画停3秒

习惯4:省钱不看病——贴膏药硬扛

血泪教训:赵爷爷手麻贴了半年膏药,最后确诊要手术

专家忠告:手麻超2周,赶紧去拍个颈椎核磁

五、治疗要“看菜下饭”,类型不同治法不同

1. 手麻为主(神经根型)

保守派:营养神经药(甲钴胺)+颈椎牵引(拉开骨缝)

生活处方:游泳(自由泳最佳)、放风筝

2. 腿软危险(脊髓型)

手术预警:确诊后3-6个月是黄金期,微创手术能防瘫痪

警示案例:吴阿姨拖了1年,现在走路离不开助行器

3. 头晕眼花(椎动脉/交感型)

急救包:颈托固定+改善脑循环药

避雷指南:禁止突然转头、过山车等剧烈活动

4. 混合型套餐

治疗策略:哪个症状要命先治哪个,常要“多管齐下”

典型方案:先手术解除脊髓压迫,再理疗缓解手麻

六、居家保养三件套,简单管用

1. 热敷妙招——厨房就能做

粗盐+花椒炒热装布袋,睡前敷脖子15分钟

注意:皮肤破损、高血压患者慎用

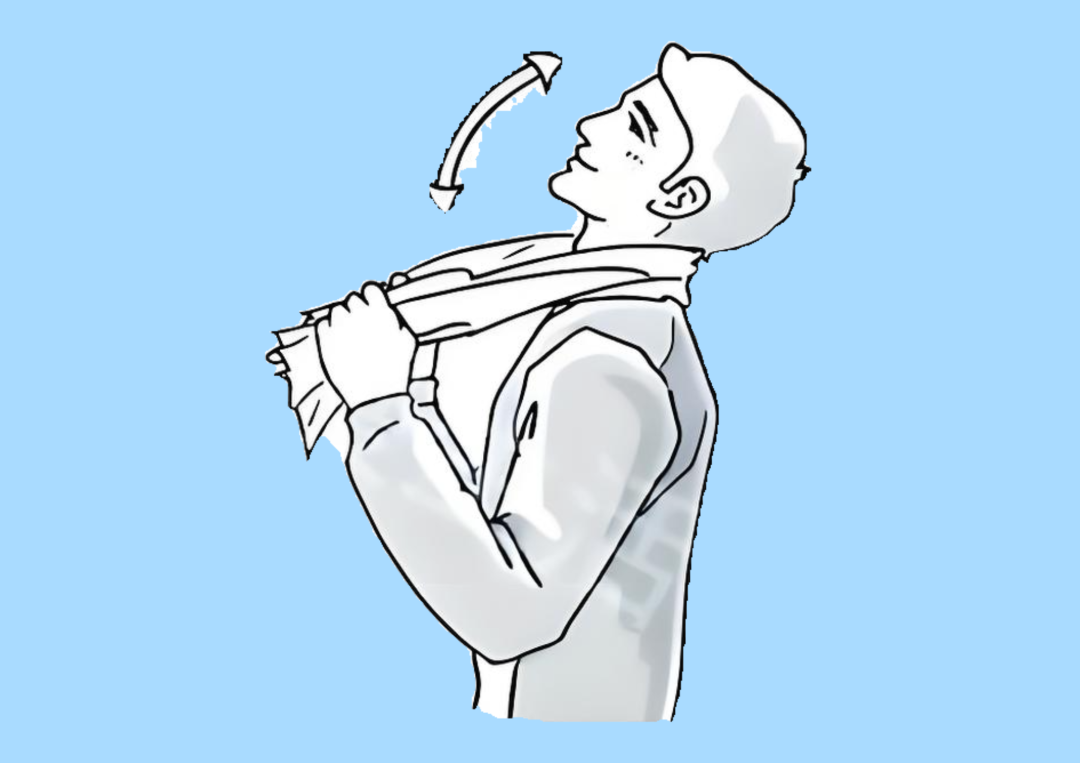

2. 毛巾对抗法——坐着就能练

把毛巾绕在脖子后,双手向前拉,头慢慢后仰对抗

每天3组,每组10秒,增强颈部肌肉

3. 食疗护颈——吃出好骨头

补钙三宝:奶豆腐、芝麻酱、河虾

抗炎高手:深海鱼、猕猴桃、姜茶

黑名单:咸菜、火腿肠、白酒

七、这些情况马上去医院!

1.手麻发展到胸口,或双腿突然没劲

2.小便困难、大便失禁

3.不明原因跌倒,伴有视物模糊

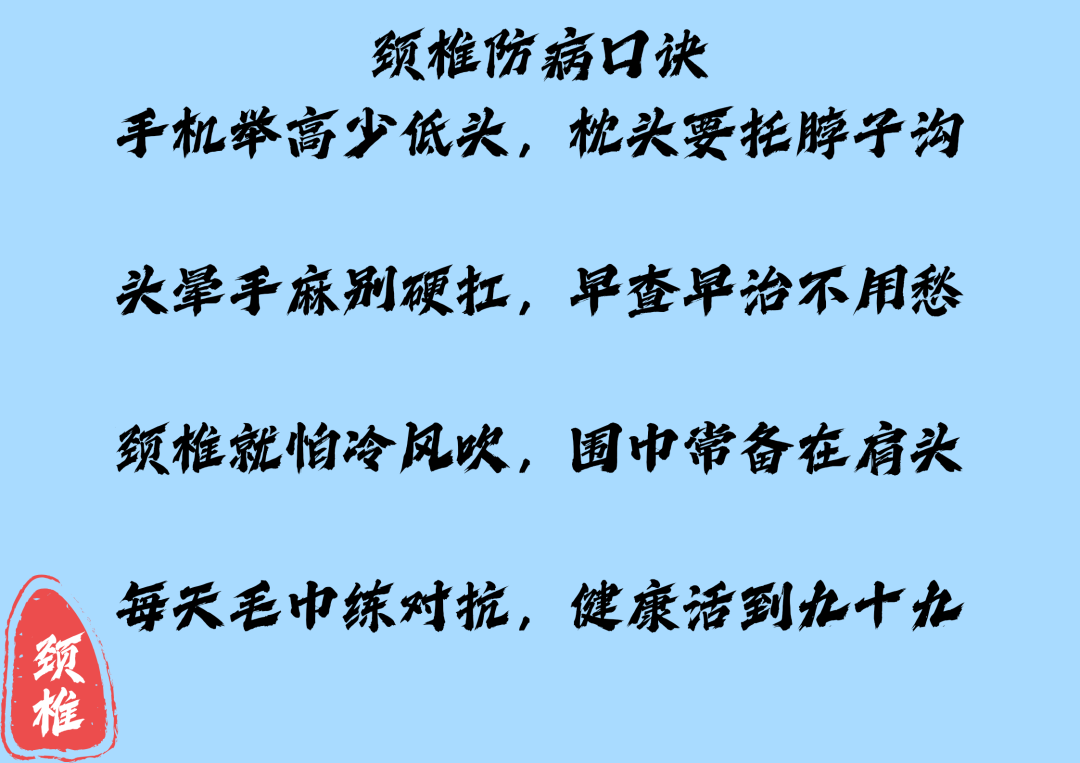

八、防病口诀——爷爷奶奶请记牢

记住:颈椎病不是“老来伴”,而是“坏习惯的账单”。改掉伤颈习惯,护好身体“顶梁柱”,夕阳生活更自在!

来源: 骨科疼痛张鑫医生

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

骨科疼痛张鑫医生

骨科疼痛张鑫医生