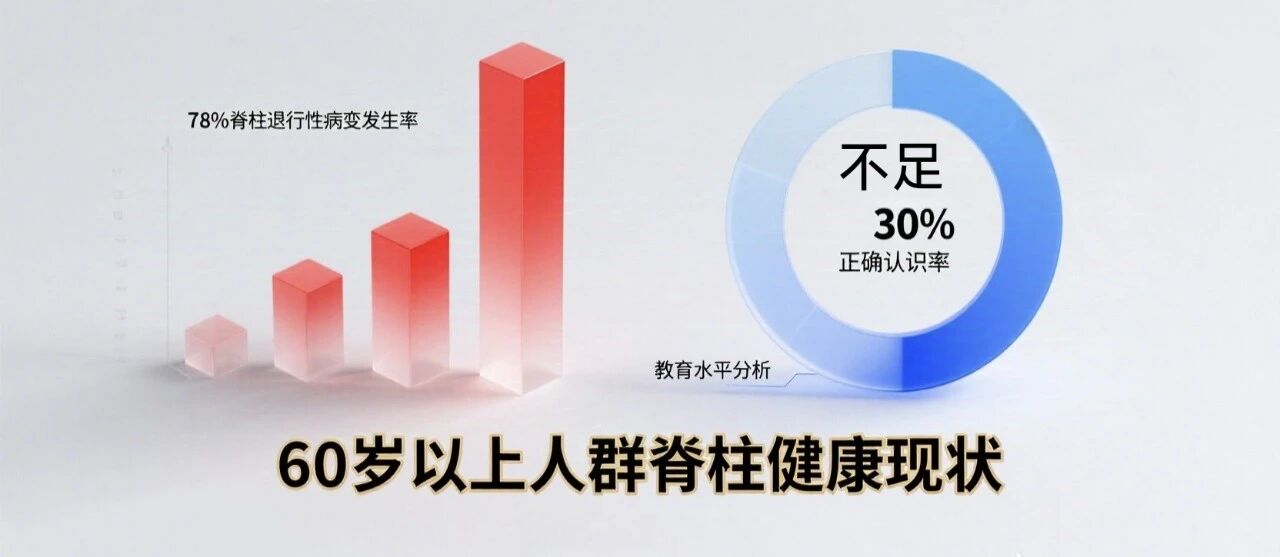

最近在社区义诊时,有位拄着拐杖的王大爷拉着我的手说:"医生啊,我这才七十出头,背驼得比九十岁的老张还厉害,每天起床浑身骨头都在响。"这番话道出了无数老年人的共同困扰。根据国家卫健委最新数据显示,我国60岁以上人群脊柱退行性病变发生率高达78%,而正确认知脊柱疾病的人群不足30%。这组数字背后,是无数老人正在经历腰背疼痛、活动受限,甚至影响基本生活质量的现实。

一、人体的"承重墙"正在经历什么?

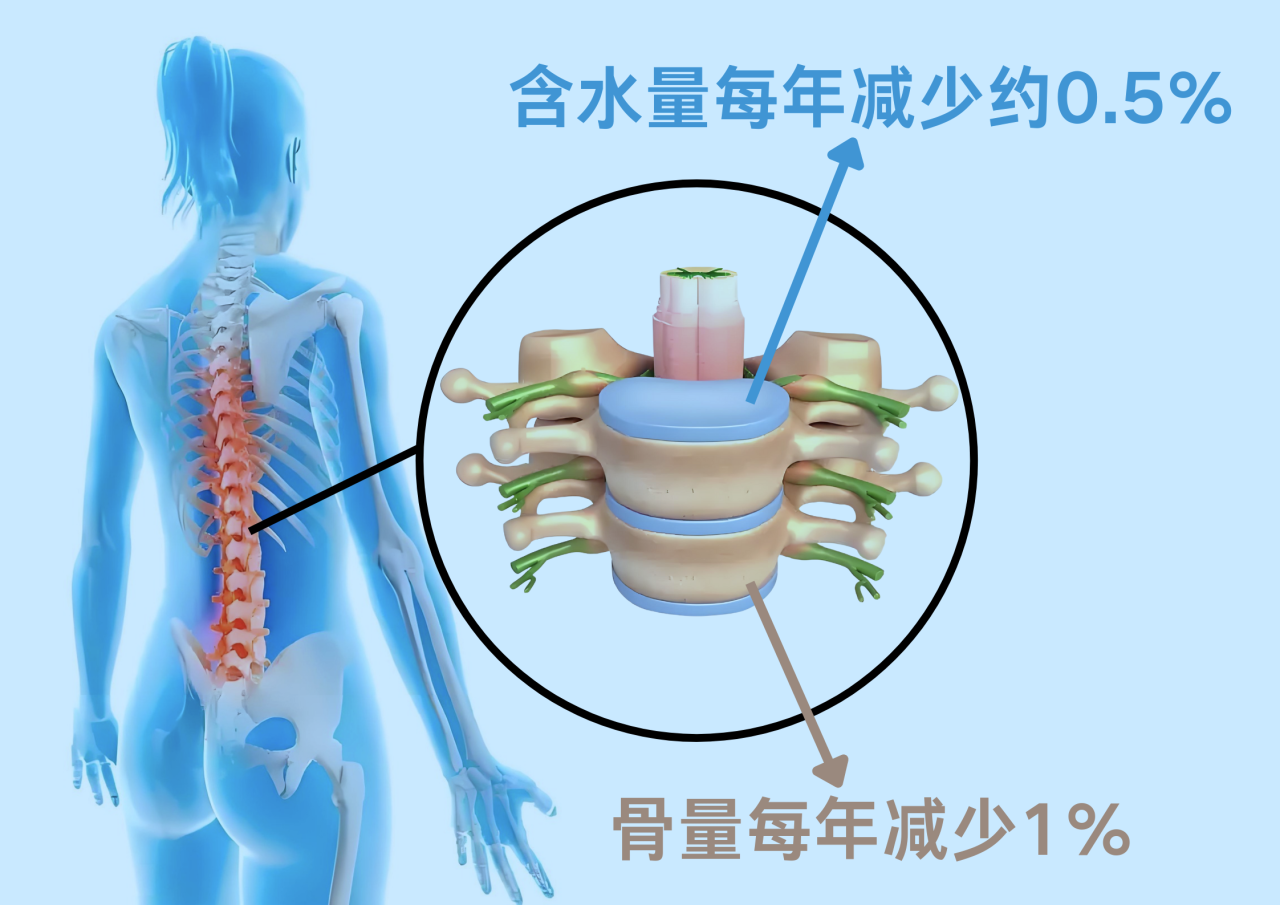

如果把人体比作楼房,脊柱就是贯穿整栋建筑的承重柱。这条由33块椎骨组成的"生命之柱",既要支撑全身重量,又要保护脊髓神经,还要保证我们灵活运动。随着年龄增长,就像长期使用的弹簧会失去弹性,我们的椎间盘含水量每年减少约0.5%,椎体骨量以每年1%的速度流失,这些生理变化让脊柱逐渐变得脆弱。

二、颈椎:被手机改变的"天鹅颈"

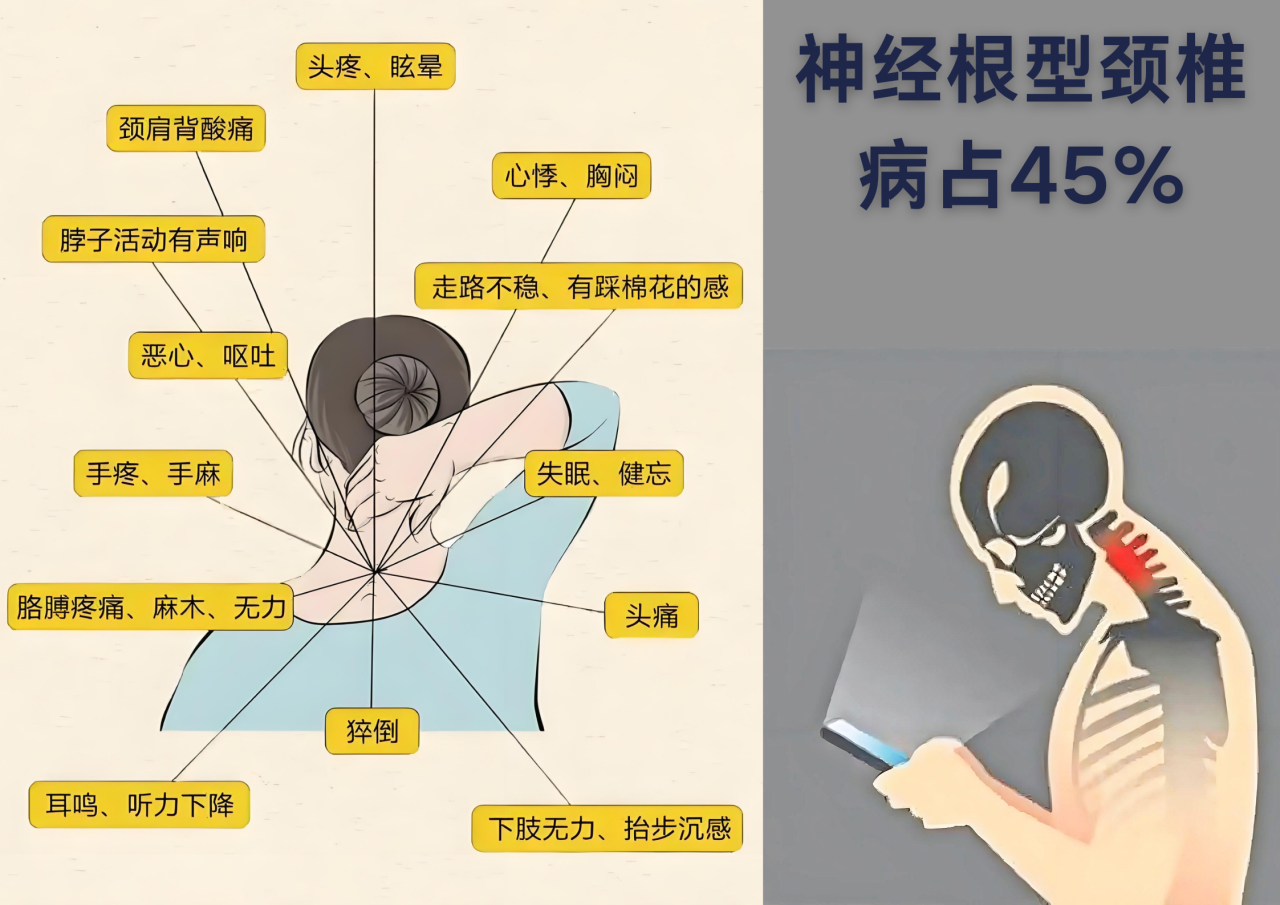

李阿姨每天带孙子时总低着头看手机,最近手指发麻、转头困难,检查发现是神经根型颈椎病。这类患者占颈椎疾病的45%以上,典型表现是肩颈酸痛放射至手臂,严重时会出现"踩棉花感"。更危险的椎动脉型颈椎病,可能引发头晕、耳鸣甚至短暂性昏厥。

预防关键:

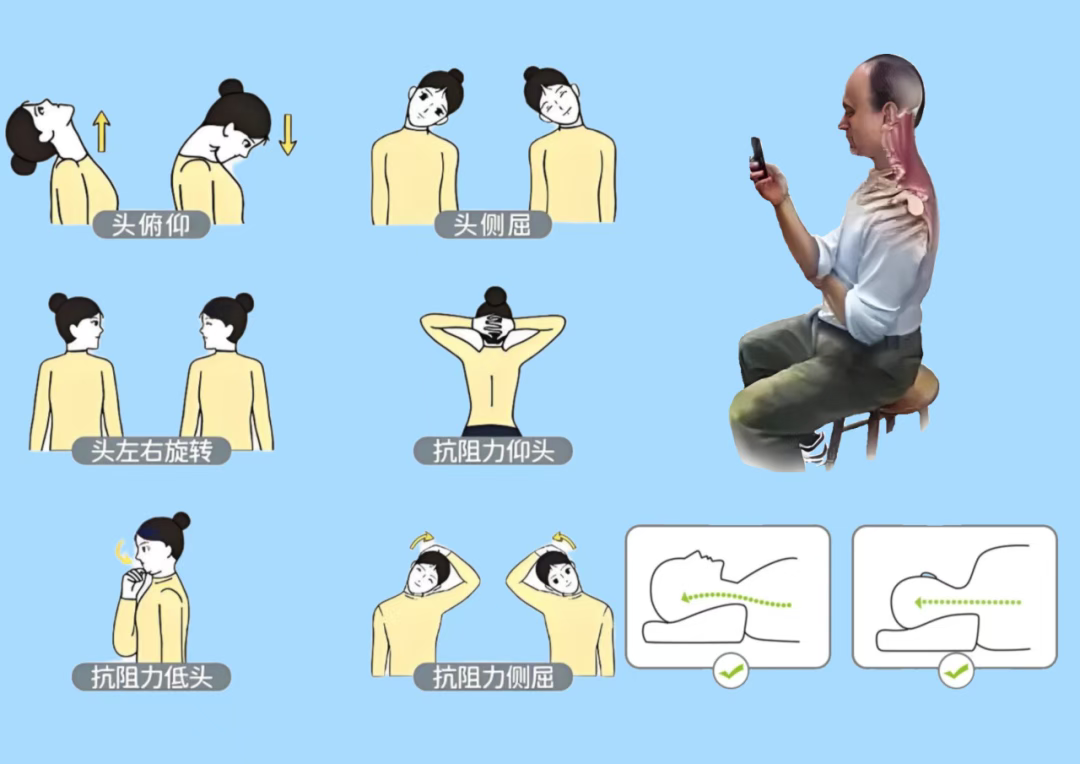

1. 手机抬高至眼睛水平,每30分钟活动颈部

2. 睡觉时枕头要同时托住头部和颈部(建议高度8-13厘米)

3. 推荐"米字操":用下巴写"米"字,每天早晚各5次

三、胸椎:沉默的警报器

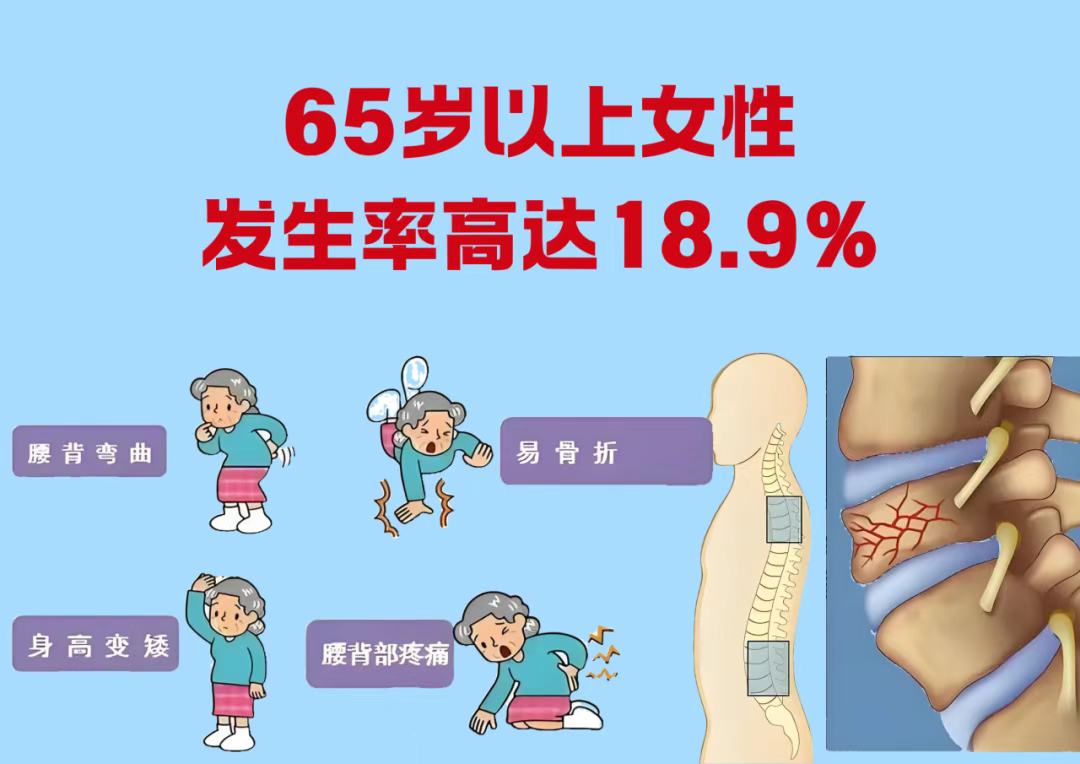

相比其他部位,胸椎疾病更容易被忽视。78岁的张爷爷只是弯腰捡了支笔,就疼得直不起腰,检查发现是骨质疏松引发的胸椎压缩性骨折。这类骨折在65岁以上女性中发生率高达18.9%,往往由轻微外力引发。胸椎病变还可能伪装成心脏病(胸背放射痛)或胃病(肋间神经痛),需要特别注意。

保护要点:

1. 晒太阳补钙:每天10:00前或15:00后晒15分钟太阳

2. 防跌倒措施:浴室铺防滑垫、起夜开小夜灯

3. 疼痛≠贴膏药:不明原因的胸背痛要及时就医

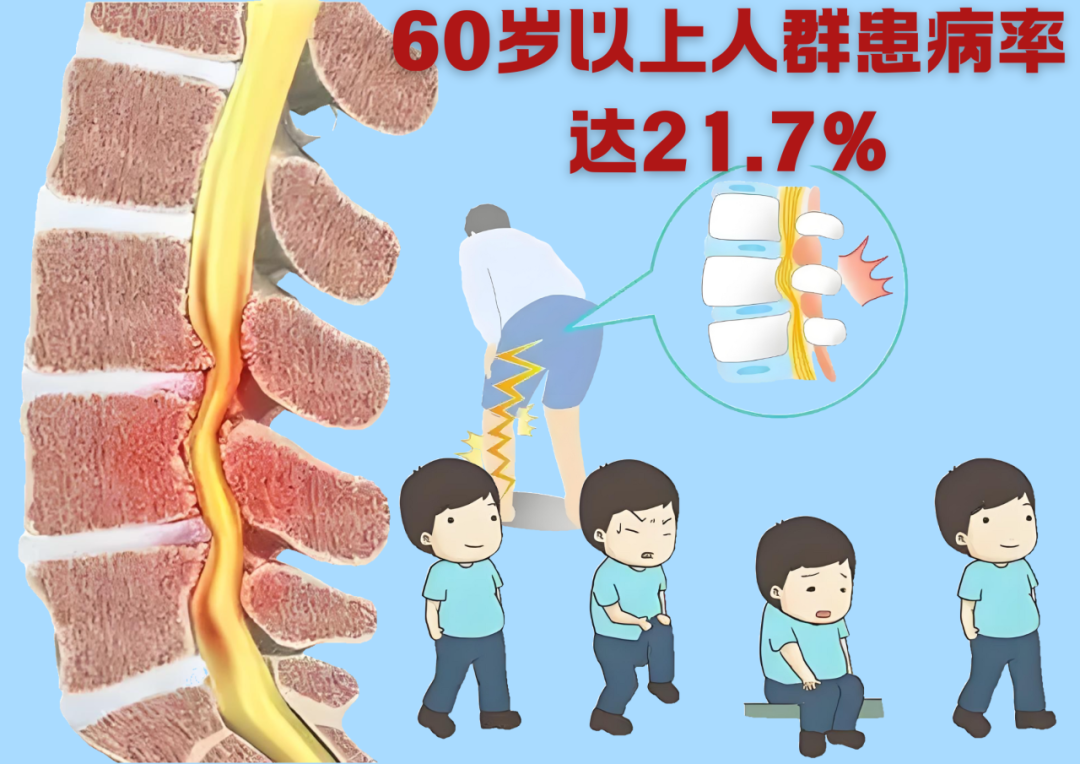

四、腰椎:被误解的"老毛病"

"人老腿先老"其实是个误区,很多腿麻、跛行症状的根源在腰椎。临床数据显示,60岁以上人群腰椎管狭窄症患病率达21.7%,典型表现是行走百米就需要蹲下休息(间歇性跛行)。而腰椎间盘突出不等于必须手术,80%的患者通过保守治疗能缓解。

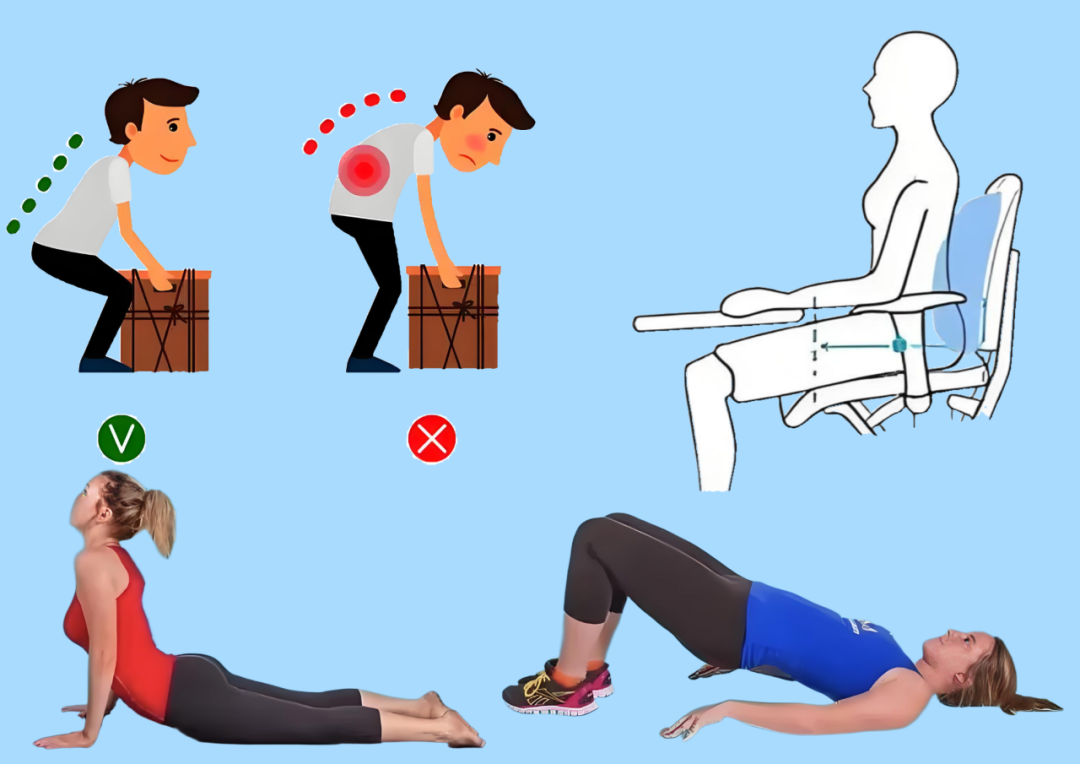

生活建议:

1. 正确弯腰姿势:先屈膝再弯腰,像举重运动员那样

2. 座椅加靠垫:维持腰椎生理前凸

3. 倒走锻炼:每天15分钟,增强腰背肌群

五、三个维度筑起防护网

营养加固:

每天保证300ml牛奶+半斤深色蔬菜+1两豆制品,65岁以上老人建议每日额外补充600mg钙+800IU维生素D。要警惕骨头汤补钙的误区,实验证明200ml骨头汤仅含4mg钙,不如喝同等量的牛奶(含208mg钙),骨头汤钙含量仅为牛奶的1/50。

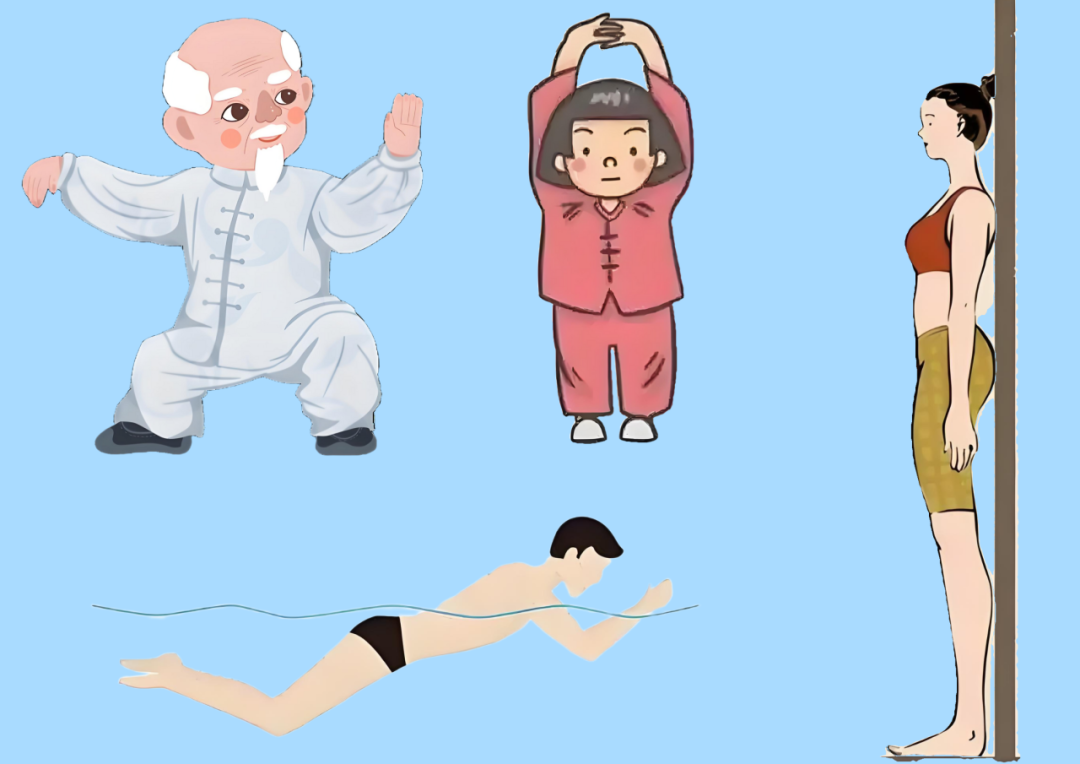

运动守护:

推荐游泳(尤其是蛙泳)、八段锦、太极拳等低冲击运动。独创的"靠墙站立法"简单有效:后脑勺、肩胛骨、臀部、小腿肚、脚跟五点贴墙,每天三次,每次5分钟,今天挺直1分钟,80岁拒绝轮椅人生。

习惯重塑:

改掉"北京瘫"坐姿,选择硬度适中的床垫(测试方法:侧卧时脊椎呈直线)。买菜用手拉车替代手提,使用长柄工具减少弯腰幅度。

六、治疗误区逐个破

1. "骨刺要磨掉":骨刺是代偿性增生,盲目推拿可能加重损伤

2. "疼了才吃药":骨质疏松需要长期规范治疗

3. "绝对卧床休息":急性期过后要逐步恢复活动

4. "按摩越痛越有效":过度手法可能造成二次伤害

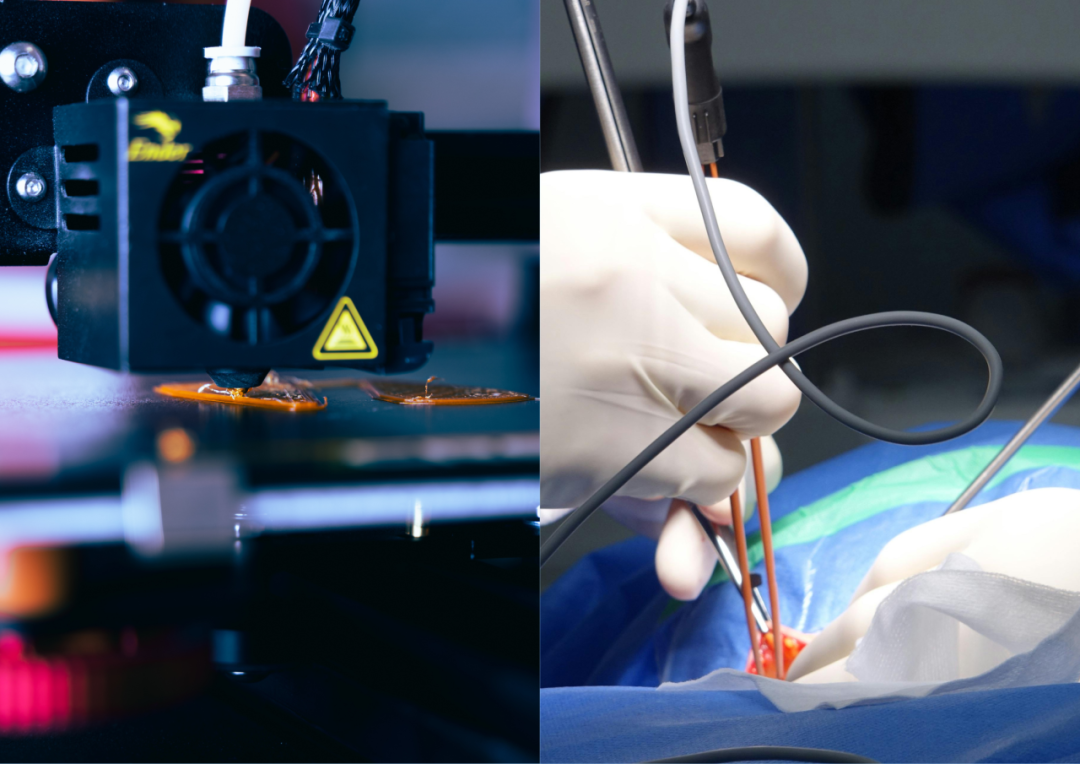

七、科技带来新希望

现在有便携式步态分析仪能早期发现脊柱问题,3D打印技术为复杂脊柱手术提供个性化解决方案。微创手术的创口已缩小到钥匙孔大小,很多患者术后第二天就能下床活动。但记住:任何治疗都要在专业医生指导下进行。

看着社区里坚持锻炼的刘奶奶,她虽然满头银发却腰杆笔挺,每天还能跳广场舞,堪称“广场舞奇迹”。这告诉我们:脊柱老化虽是自然规律,但通过科学养护完全可能实现"老而不衰"。就像保养多年的古建筑依然巍然挺立,我们的身体也需要持续用心的维护。从今天开始,给自己定个小目标:放下手机抬头看看天,挺直腰杆感受生命的力量。毕竟,这根撑起我们整个人生的"顶梁柱",值得最温柔的对待。

注:文中数据来源于《中国骨质疏松白皮书(2022)》《脊柱退行性疾病诊疗专家共识(2021)》《国民营养计划(2017-2030年)》,部分案例为保护隐私已做文学化处理。

来源: 骨科疼痛张鑫医生

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

骨科疼痛张鑫医生

骨科疼痛张鑫医生