当全球都在为碳中和绞尽脑汁,当新能源技术成为大国竞争的核心赛场,一款能改写能源格局的太阳能电池技术,在我国科研团队手中实现了历史性跨越 —— 钙钛矿太阳能电池认证效率突破 27.2%,更能在极端条件下长期稳定工作。这不仅是一组冰冷的数据,更是人类向清洁高效能源时代迈进的铿锵足音。

痛点直击:氯元素 “乱跑”,钙钛矿的 “先天短板”

钙钛矿太阳能电池曾被视为新能源领域的 “潜力股”,短短几年效率从不足 20% 飙升至 26% 以上,但始终难以突破 27% 的 “天花板”。问题的核心,藏在一种关键元素里 —— 氯。

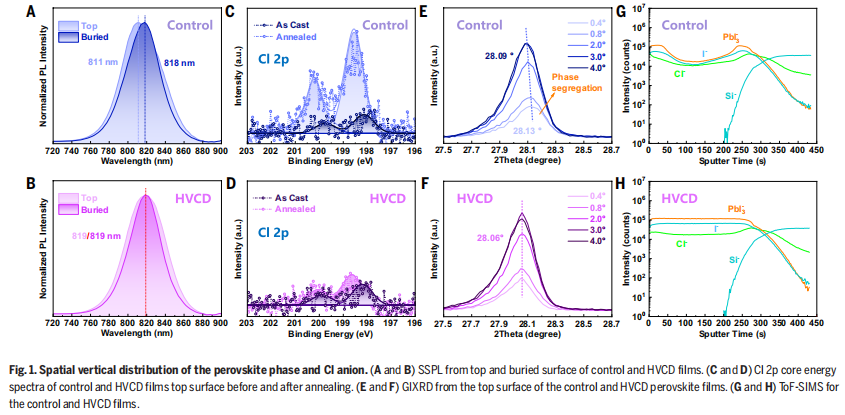

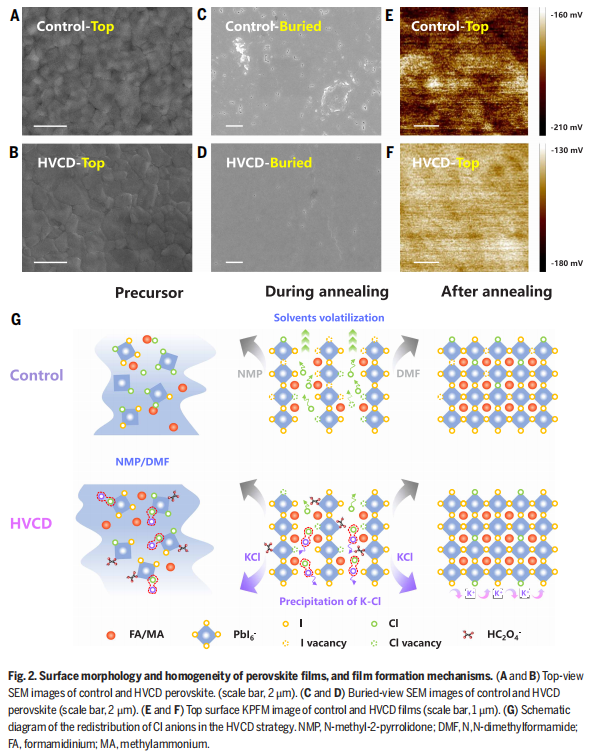

为了提升电池性能,科研人员会在钙钛矿薄膜中加入甲基氯化铵(MACl)作为添加剂,但这种物质天生 “不安分”。在薄膜制备的退火过程中,氯离子会跟着溶剂挥发 “乱跑”,最终在薄膜表面和底部扎堆聚集,形成 “上下成分不均” 的尴尬局面。这种 “偏科” 直接导致了两大致命问题:一是电荷传输受阻,电子和空穴在 “杂乱的界面” 上容易 “迷路”,白白浪费能量;二是缺陷增多,电池稳定性大打折扣,在光照、高温环境下很快就会 “罢工”。

更棘手的是,氯离子的迁移对环境湿度极其敏感,而精准控制湿度在大规模生产中几乎难以实现。这一 “先天短板”,让钙钛矿太阳能电池长期徘徊在 “实验室明星” 与 “产业化主力” 之间,难以真正走向市场。

破局之道:给氯找 “保镖”,HVCD 策略横空出世

面对这一全球性难题,中国科学院半导体研究所、中国科学院大学等团队联手,想出了一个巧妙的解决方案 ——“垂直氯分布均一化(HVCD)” 策略。简单来说,就是给 “调皮” 的氯离子找个 “贴身保镖”,让它们乖乖待在该待的地方。

科研团队在钙钛矿前驱体中加入了一种特殊添加剂 —— 碱金属草酸盐(如草酸氢钾 PB)。在退火过程中,这种物质会分解释放出钾离子,而钾离子恰好能与氯离子形成稳定的氯化钾(KCl),相当于给氯离子装上了 “定位器”,牢牢锁住它们,避免其在薄膜中 “扎堆” 或 “逃逸”。

更精妙的是,这种 “锁氯” 机制还能带来连锁反应:钾离子与氯离子的结合抑制了表面缺陷的产生,消除了电荷传输的界面障碍;同时,草酸根离子还能通过螯合作用调控晶体生长,让钙钛矿薄膜形成均匀、致密的晶粒结构。一系列操作下来,钙钛矿薄膜从 “参差不齐” 变得 “整齐划一”,从根源上解决了效率和稳定性的双重难题。

成果惊艳:效率稳定性双爆发,数据刷新全球纪录

这项看似简单的 “加法”,带来了颠覆性的性能提升:

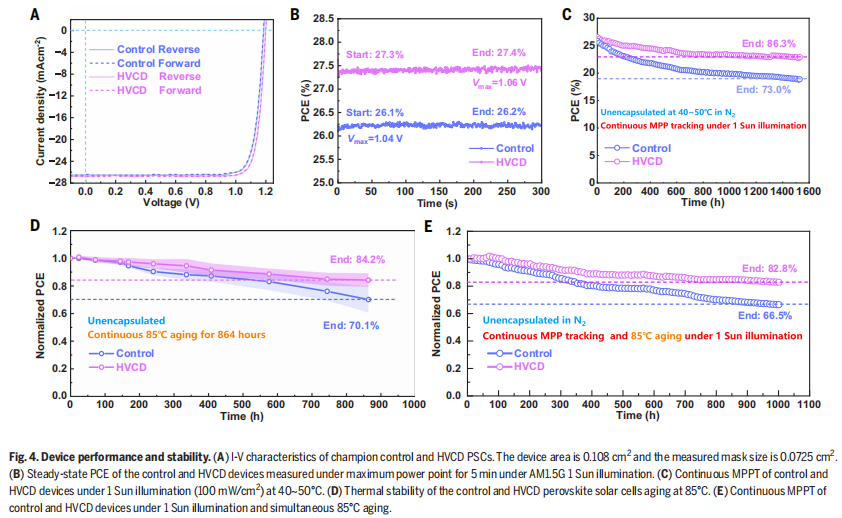

• 效率突破天花板:研制的倒置钙钛矿太阳能电池,经国家光伏产业计量测试中心、中国计量科学研究院两大权威机构认证,稳态光电转换效率达到 27.2%,创下同类电池的新高。即便是 1 平方厘米的大尺寸器件,效率也稳定在 26% 以上,为产业化应用奠定了基础。

• 稳定性堪比 “硬核玩家”:在 1 倍太阳光照射下连续工作 1529 小时,电池仍能保持初始效率的 86.3%;在 85℃的高温环境下持续老化 750 小时,效率保留率达 85%;更令人惊喜的是,未封装的器件在 85℃高温 + 强光照射下工作 1000 小时,仍能维持 82.8% 的效率,远超行业平均水平。

• 环境适应性更强:即便在 30%-40% 湿度的空气中制备,器件性能依然优于传统方法,打破了钙钛矿电池对严苛制备环境的依赖,为大规模生产成本控制提供了可能。

一系列数据背后,是核心性能的全面跃升:电荷载流子寿命从原来的 1.2-2.3 微秒延长至 4 微秒,表面陷阱密度降低了一个数量级,能量能级排列更合理,电荷传输效率大幅提升。

深层启示:不止于技术,更是能源转型的 “加速器”

这项技术突破的意义,早已超越了实验室的方寸之地,成为全球能源转型的重要推力。

从技术层面看,它破解了钙钛矿电池 “高效率必低稳定性” 的魔咒。长期以来,钙钛矿电池因稳定性不足被诟病 “中看不中用”,而 HVCD 策略通过精准调控元素分布,实现了效率与稳定性的 “双赢”,让钙钛矿电池向 “可商用” 迈出了最关键的一步。更重要的是,该策略具有普适性,其他碱金属草酸盐(如草酸钠)也能实现类似效果,为技术迭代留下了广阔空间。

从产业层面看,它降低了新能源的 “落地门槛”。钙钛矿电池本身具有制备成本低、可柔性、可大面积制备的优势,叠加 HVCD 策略带来的环境适应性提升,未来有望与传统硅基太阳能电池形成互补,应用于建筑光伏、便携式电源、太空发电等多个场景。试想,不久的将来,我们的屋顶、墙面、手机背板都能成为 “发电站”,清洁电力将无处不在。

从国家战略层面看,中国科研团队在这一前沿领域的领先地位,彰显了我国在新能源技术赛道的核心竞争力。作为全球最大的能源消费国和碳排放大国,我国在太阳能电池技术上的突破,不仅能为自身碳中和目标提供坚实支撑,更能为全球能源革命贡献 “中国方案”。

未来可期:还有哪些 “升级空间”?

尽管成绩斐然,但科研团队并未止步。他们明确指出,要让钙钛矿电池逼近理论效率极限,还有两大方向值得深耕:一是进一步优化相分布均匀性,彻底消除空间异质性;二是攻克掩埋界面的缺陷问题,目前该区域的缺陷密度仍较高,是提升性能的关键突破口。

随着技术的持续迭代,我们有理由相信,钙钛矿太阳能电池的效率还将持续攀升,稳定性将进一步提升,而成本则会不断下降。当清洁、高效、廉价的太阳能电力成为主流,我们的能源结构将迎来根本性变革,雾霾、碳排放等环境问题也将得到有效缓解。

这场始于实验室的技术突破,正在悄然改变我们的未来。它告诉我们,科技创新从来不是 “空中楼阁”,而是解决现实问题的 “金钥匙”;它更提醒我们,在能源转型的关键时期,每一项核心技术的突破,都值得被关注、被支持。因为今天的一个科研成果,或许就是明天照亮地球的一束光。

来源: 光伏大数据

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

光伏大数据

光伏大数据