出品:科普中国

作者:川陀太空(科普创作者)

监制:中国科普博览

我们都有这样的生活经验:夏天最热时,地球表面温度能飙升到70摄氏度左右,但你知道吗,就在我们头顶的太空,平均温度却只有大约零下270摄氏度,接近绝对零度,可以说是一个非常寒冷的环境。随着探月工程的推进,我们也常听说月球车处于月夜极寒的环境中,周围温度只有大约零下180摄氏度,而当处于月昼时,月表温度最高可达到120摄氏度以上。

为什么会出现如此巨大的温差?一个常见的问题是:既然太阳为地球提供了大量的热量,那为什么宇宙空间却又寒冷无比?反过来,假设我们驾驶一艘宇宙飞船飞往太阳,是不是会越来越热?这些问题的答案,其实都指向同一个关键——太阳辐射对温度的影响。

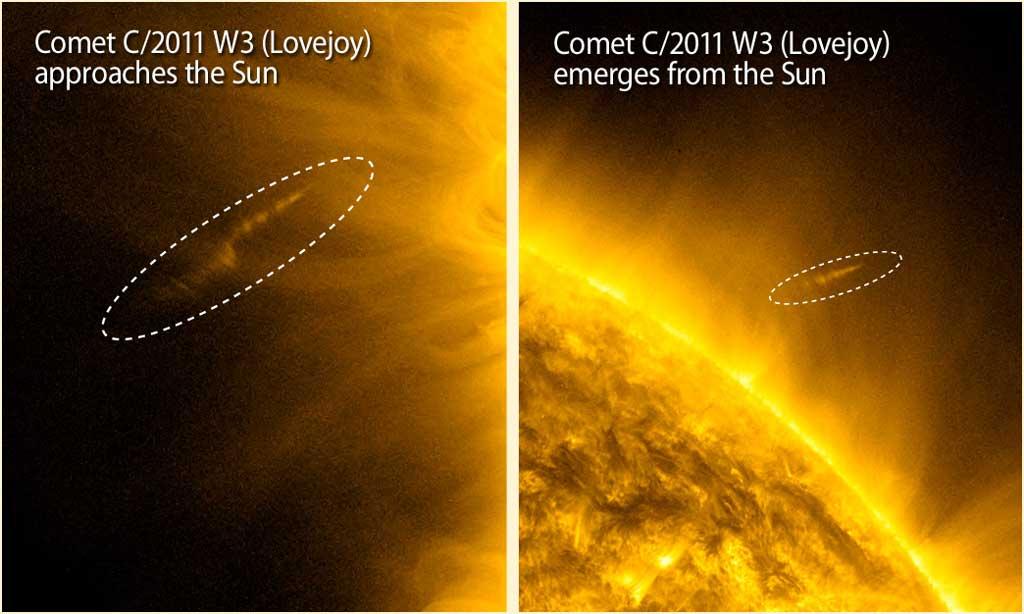

太阳辐射对周围宇宙空间可产生较大的影响

(图片来源:NASA)

太阳的热,不是“烤火”那么简单

太阳是太阳系内的一颗恒星,为地球上的万物提供了巨大能量。从天体生物学角度看,恒星在一个多行星系统中扮演着重要角色,在一定程度上也决定了其周围岩质行星能否演化出适合生命诞生的环境。

太阳核心的温度超过1500万摄氏度,外层的光球层温度也可达到大约5500摄氏度。太阳看似是个巨大的火球,但它对周围天体的影响并不像在篝火旁烤棉花糖那样,我们在地球上接收到的热量实际上来自太阳释放的辐射。

太阳的光球层温度可达到大约5500摄氏度

太阳辐射源于太阳上一直发生的核聚变反应,这些能量主要以电磁波的方式向宇宙空间发射,理论上可遍布太阳系,其中主要为红外辐射、可见光和紫外辐射,当然还有极少部分是X射线、极紫外等。其中,可见光和部分红外、紫外可抵达地面,极紫外还有X射线等会被大气层吸收。这些电磁波与地球上的粒子发生相互作用,比如照射到物体表面时,可增加粒子的动能,导致粒子运动速度加快,这种运动的增强所引发的结果就是温度变化。

然而,在几乎接近真空的外太空环境中,物质粒子极其稀少。在太阳辐射传播的路径上,缺乏足够的粒子与辐射发生相互作用、接收其能量。由于无法通过这种机制有效传递热量,这就使得外太空的环境温度非常低,平均温度只有大约零下270摄氏度,接近绝对零度。

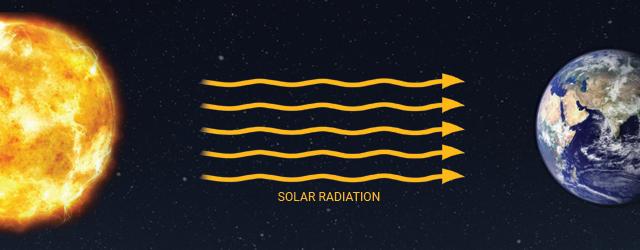

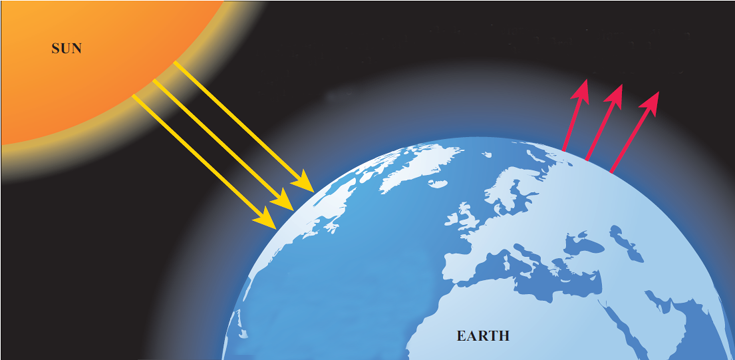

虽然我们距离太阳非常遥远,但辐射可以传递能量

但是,当我们将物体至于太阳辐射之下,电磁波就会与物体表面的粒子发生相互作用,使其振动越来越剧烈,粒子运动速度加快,温度也随之升高。这就解释了为何接近真空的外太空环境温度只有大约零下270摄氏度,而地球上较热的地方温度却可升到70摄氏度。由此可看出,太阳辐射并不依赖热源与被加热物体之间的直接接触来传递能量,我们即便没有触碰到太阳,也能感受到来自太阳的能量。

航天器逐渐靠近太阳,是否处于很热的环境中?

外太空环境接近真空,粒子非常稀少,太阳辐射完全作用在物体被光照的表面,这会使得航天器外部温度出现极大波动。以空间站为例,在被太阳光照射的一面,温度可达到150摄氏度以上,而背阴面则会骤降至零下100摄氏度,甚至更低。这种剧烈的温差对航天器设备,尤其是航天员出舱时所穿的舱外航天服,提出了极其严苛的性能要求。

当航天器向太阳进发,逐渐靠近太阳的时候,显著的变化是与太阳的距离拉近了,这意味着受到太阳辐射逐渐增强,每平方米接收的辐射,远超在地球轨道时的水平。这使得航天器朝向太阳一侧温度不断升高。尽管此时空间环境的粒子密度虽然有所增加,但对温度提升的影响仍远不如太阳辐射的直接加热作用。

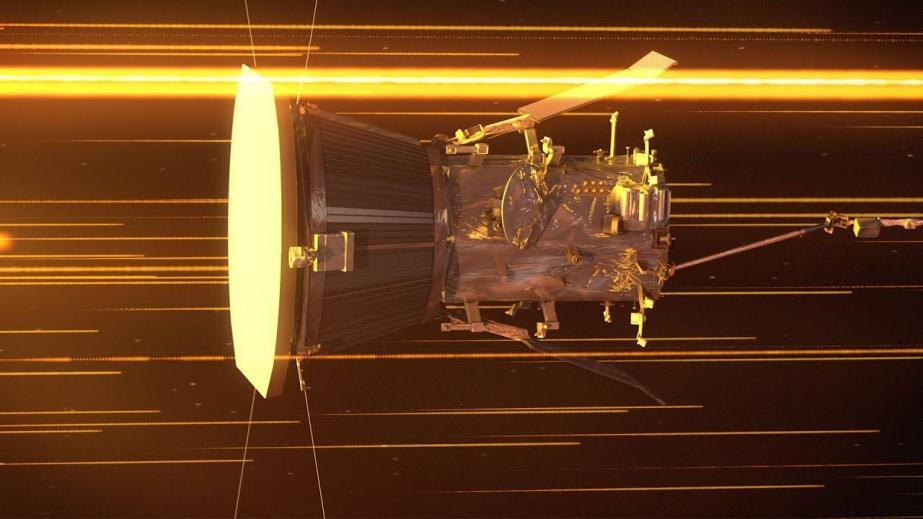

帕克探测器抵近太阳时接受到强辐射作用

以帕克探测器为例,在飞至距太阳约600多万公里的位置时,其顶部碳复合材料防护罩朝向太阳一面的温度约1377摄氏度。数据显示,从数据也可以看出,顶部防护罩背向太阳一则的温度大约是315摄氏度,与正面1377摄氏度的温度相比,降低了不少。后方仪器舱经过冷却系统处理后,环境温度可接近室温,大约是30摄氏度。这说明,即便在日冕区域内运行,航天器最热的地方也仅是朝向太阳的隔热罩,其阴影保护下的区域温度会显著降低。

此时航天器所在的位置是太阳外围的日冕区。这个区域有一个显著特点:温度可达到数百万摄氏度,远高于太阳表面温度。尽管如此,航天器仍然在此区域安全穿行,只需重点做好向阳一侧的隔热保护。这背后的原理是:日冕区域的粒子密度稀少,温度之所以达到数百万摄氏度之巨,是因为在太阳磁场等多种机制的作用下,日冕区域粒子以非常高的速度运行,推高了日冕的温度。然而,由于粒子的密度稀少,即便速度快,它们能够传递的总能量依然非常有限。

前端碳复合材料防护罩温度最高,躲在后方的设备舱温度大幅度降低

(图片来源:NASA)

由此看出,当一个航天器从地球轨道飞向太阳并进入日冕区域时,其向着太阳一侧的温度会从上百摄氏度增加到上千摄氏度。尽管日冕的理论温度极高,但由于其粒子密度极低,只要航天器通过热防护系统有效阻挡来自正面的太阳辐射,就能保护其他部分不被烧毁。

如果航天器继续向日冕深处前进,不断靠近太阳,此时强烈的太阳辐射会将其表面加热到极高的温度。2011年发生的真实案例印证了这一点:一颗名为“洛夫乔伊”的彗星抵达近日点,距离太阳表面仅约14万公里,远小于帕克探测器与太阳的距离。尽管科学家曾预测这颗彗星将在强烈的太阳辐射下完全解体,但后续观测证实它最终幸存了下来。不过,洛夫乔伊彗星也为此付出了巨大代价——其相当一部分物质在高温中蒸发殆尽。

洛夫乔伊彗星冲入距太阳约14万公里的近日点,遭遇强烈的太阳辐射

(图片来源:NASA)

结合帕克探测器和洛夫乔伊彗星案例可以看出,航天器在逐渐靠近太阳的过程中,太阳辐射是导致其朝向太阳一侧温度不断升高的主要原因。尽管日冕区域粒子稀少,看似温度高达数百万摄氏度,但只要躲在碳复合材料防护罩后方的阴影区内,即可免受上千度的高温袭击。

还有什么在影响太阳的“加热效果”?

太阳辐射的加热效果与距离密切相关:距离太阳越近,物体接收到的辐射能量就越强,温度也随之升高;反之则减弱。

此外,在宇宙中,行星是否有大气层,也会影响到太阳辐射的作用效果。以地球为例,地表在被太阳辐射直接作用下,温度并不会无限上升。这得益于地球大气层和气候系统的调节作用,它们不仅能将太阳辐射产生的热量从赤道重新分配到两极,同时也向太空辐射热量,从而让流入的太阳辐射与流向太空的辐射达到一种平衡状态。

如果没有大气层和气候系统的存在,地表温度会很低

(图片来源:open.edu)

同理,对于缺乏大气调节等机制的月球、水星等天体,在有光照和没有光照的条件下,就会产生巨大温差。以月球为例,月昼状态下,在光照区域温度可达到120多摄氏度,一旦进入月夜后,温度就骤然降低到大约零下180摄氏度,温差极为悬殊。正因为此,尽管地球和月球到太阳的距离非常接近,但是表面温度却大相径庭。基于这些热特性,航天器通常采用特殊表面材料、高效涂层、遮阳板和冷却系统等手段,来精确管理太阳辐射带来的热影响。

从地球的温暖到太空的极寒,从月球表面的“冰火两重天”到帕克探测器在日冕中的穿行,我们看到了太阳辐射在宇宙中塑造出的多样热环境。正是这种奇妙的物理机制,让生命在地球上繁衍生息成为可能,也让人类探索太阳系边际的梦想变得更加真实。

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览