在全面推进乡村振兴、守护国家粮食安全的大背景下,“让农业用水更高效、让水利工程能持续”成了关键课题。深化农业水价综合改革,构建“以水养水”的良性循环,正是破解这一难题的核心路径。

作为全省农业水价综合改革的“技术智囊团”,我院长期为省、市、县各级提供专业支撑服务。如今由我院推动实施的6个省级深化农业水价改革推进现代化灌区建设试点,已全部完成建设并通过专家验收!这些试点总结出的经验,正成为全省可复制、可推广的“金钥匙”。

要做好改革这件大事,“组织架构”是第一要务。我院从一开始就下足了功夫:成立“院深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点项目领导小组”,确保责任到人、协调有力。

创新建立“周调度、半月报”跟踪机制:定期召开协调会,及时解决试点中遇到的技术难题。

同时,还制定了“任务台账”,把每一项工作拆分成“小目标”,明确完成时间和成果要求,让改革进度“稳扎稳打”。

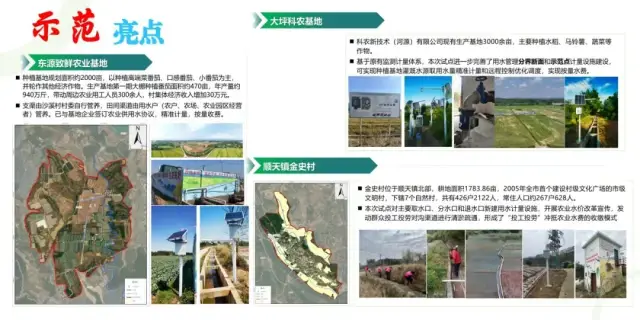

不同灌区有不同的特点,照搬模式行不通。我院6个项目技术组扎根一线,为每个试点量身定制方案,走出了6条特色改革路。

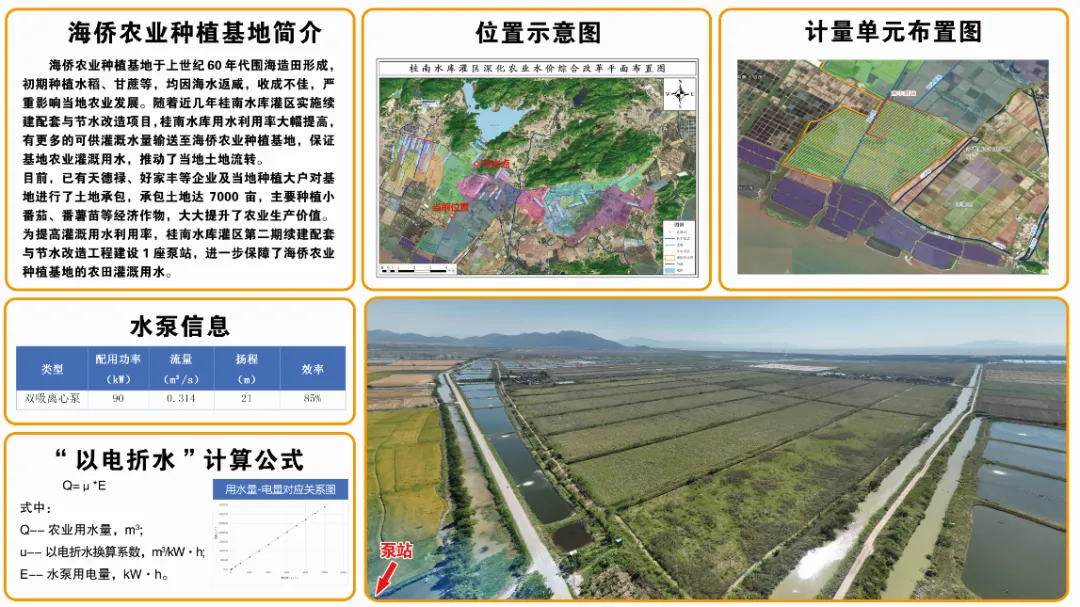

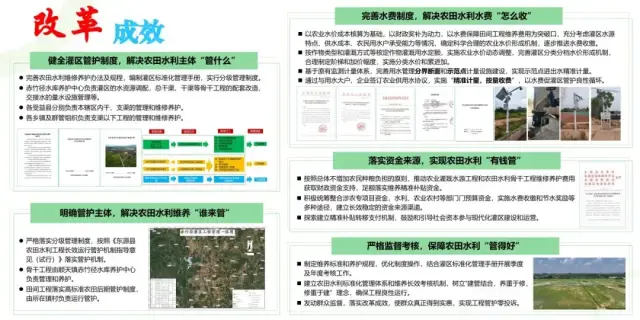

作为国家+省级“双试点”,改革重点是让水利工程自己“造血”——延续“全市统筹、镇街包干”的水费收缴机制,水费通过非税系统统一进财政账户,初步实现“水费反哺工程”;

推进管理体制改革——优化水利工程管理单位,分清“管”和“养”的边界,推行“行政指导+市场化运作”,让存量资产变成“活资金”。这下水利工程有了持续维护的钱,真正走出“以水养水”的新路子!

桂南水库干渠以电折水改革示范点

依托高州水库灌区电白片,我院创新“骨干工程物业化维养” + “田间工程差额化补贴”改革模式,形成可复制、可推广的“电白模式”;

推动当地出台《电白区深化农业水价综合改革整体推进方案(试行)》,瞄准“八化”目标:农田建设高标化、灌区管理集约化;骨干工程物业化、田间工程标准化;农业水价差异化、水费收缴制度化;精准补贴动态化、用水管理精细化。

“八化”落地,灌区治理能力和用水效率一下子提上来了!

高州水库灌区电白片冠美丝苗米基地机制建设宣传示范点

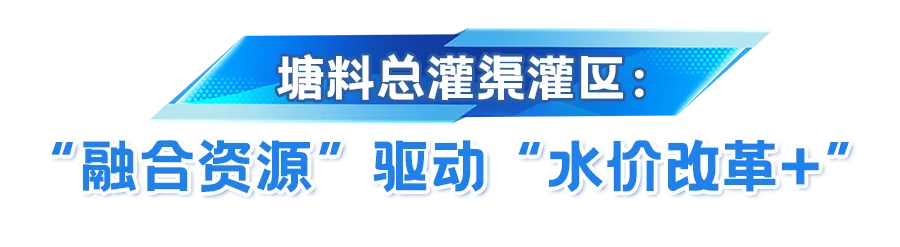

亮点是“不止于灌溉”——深挖灌渠的文化内涵,搭建“政府主导、社会参与”的管护体系;引入从玉集团、米埗乡村旅游点等社会力量,让企业和文旅公司参与末级渠系维护、灌渠文化宣传;形成“农业灌溉+文旅开发”双轮驱动,灌区不仅能浇地,还能吸引游客,综合效益得以提升!

塘料总灌渠灌区企业宣传示范点

改革聚焦“精细管水”——建立骨干工程由管护中心统管、田间工程由水管员协管、种植大户自主管的“三级精细化管护模式”;

完善灌区计量体系——自动化监测+简易水尺结合,确保用水“每一处都能计量”;选典型种植大户试点“精准计量、按量收费”,用水户节水意识明显增强,管护效率也高了!

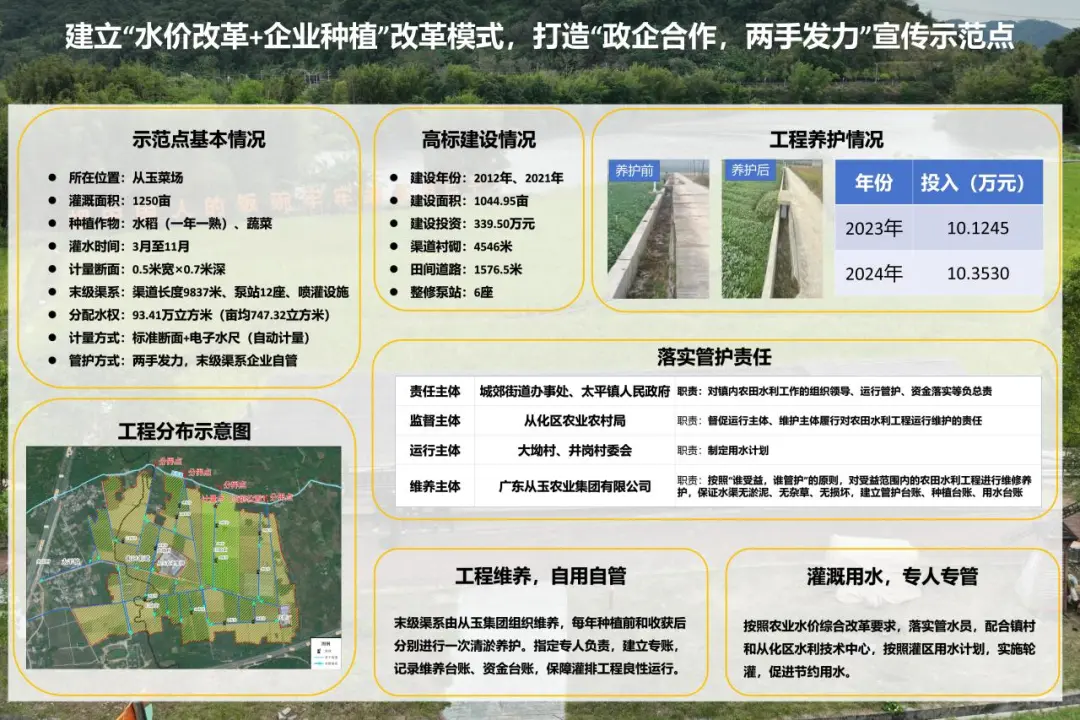

马宁水灌区深农供港农产品基地改革示范点

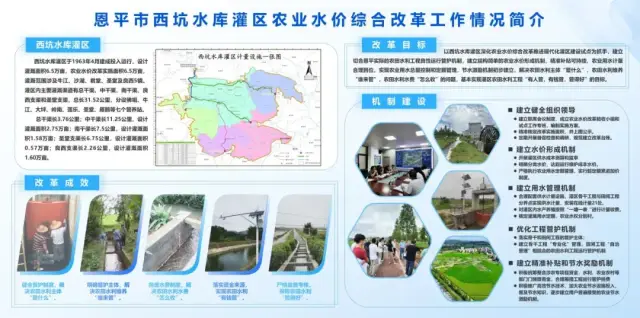

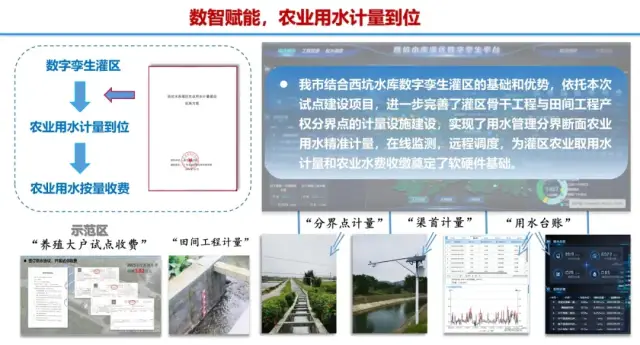

作为广东唯一的全国数字孪生灌区试点,这里充满“科技感”——完善骨干和田间工程的计量设施,实现农业用水“精准计量、在线监测、远程调度”,水费收缴有了硬支撑;

创新用水管理——给养殖户装计量设备,指导签供水协议、试点收费;更厉害的是“多元融合”:把智慧管理、碧道建设、现代农业、乡村旅游有机融合,现在年游客量达15万人次,带动区域发展“节节高”!

西坑水库灌区数值赋能宣传展板

核心是“按需配水”:结合节水改造和信息化建设,完善分界断面、典型田块的监测计量设施,建成“骨干+田间”全覆盖的精准计量体系;

优化水源调度:完善管理制度,明确各方责任,从“粗放供水”变成“按需供水”,灌溉成本降了,用水效率升了;最终实现“节水+增效”双提升!

在院领导小组的统筹和各项目组的努力下,我院的技术支撑结出了硕果:台山国家级试点在内的6个项目全部高质量完成建设;一批创新模式(如“电白模式”、“以水养水”路径)被固化,成全省同类型地区的“改革范本”;不仅彰显了我院的水利专业实力,更为广东农业水价改革“探了路、开了局”。

接下来,我院会继续发挥技术优势,把试点经验总结好、推广好,助力广东农业水价改革向更深层次推进,为守护粮食安全、绘就岭南乡村振兴画卷,贡献更多水利智慧!

来源: 粤水科普

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

粤水科普

粤水科普