出品:科普中国

作者:郭菲(烟台大学)

监制:中国科普博览

想象这样一个场景:同样的一根针扎下去,有人只是轻蹙眉头,有人却痛得大叫出声。这种差异并非矫情或坚强的表现,而是源于我们大脑中深藏的神经奥秘。疼痛敏感性的个体差异如此巨大,以至于医学界一直在寻找客观的生物标记物来准确评估每个人的疼痛感受。

近日,中国科学院心理研究所胡理教授团队在《先进科学》期刊发表的一项大规模研究,为这一科学难题带来了突破性进展。他们通过分析总样本量达1046人的六个功能磁共振数据集,成功开发出了高度可泛化的疼痛敏感性神经生物标记物NIPS(Neuroimaging-based Indicator of Pain Sensitivity),为客观量化疼痛敏感性提供了关键的脑指标。

疼痛的极限体验与文明印记

要理解疼痛敏感性研究的重要意义,我们不妨先看看人类对极致疼痛认知的一个案例。在亚马逊雨林深处,巴西的萨特雷-马维族人保持着一项令人震撼的成年仪式:他们将故意让子弹蚁蜇咬作为成为战士或领袖的必经之路。

这种仪式的设计堪称“疼痛工程学”的极致——首先将蚂蚁浸入天然镇静剂中使其失去知觉,然后将80只蚂蚁编织到用藤蔓或树叶制成的手套中(类似大型烤箱手套),蜇针朝内。当蚂蚁恢复知觉后,主持仪式的人反复向蚂蚁吹烟,目的是让它们变得躁动和攻击性强。完成这步后,受试者将手套戴在手上,保持5到10分钟或更长时间。之后,由于蚂蚁毒液的作用,男孩的手和部分手臂会暂时瘫痪,他可能会不受控制地颤抖数天。唯一提供的“保护”是在手上涂一层木炭,据说是为了迷惑蚂蚁并抑制它们的蜇刺。

要完全完成成年仪式,男孩或男人必须在几个月甚至几年的时间里经历20次这样的磨难。子弹蚁的蜇咬被认为是动物界疼痛指数的顶峰,这种极端的疼痛体验不仅是对个体意志的终极考验,更深刻地反映了疼痛在人类社会发展中的独特地位。

尽管这种仪式涉及极大的痛苦和健康风险,包括中毒、感染和长期神经损伤的可能性,在现代医学标准下被认为是危险的,但它揭示了一个深刻的事实:从某种意义上说,正是对疼痛的认知、忍耐和征服,塑造了人类文明的韧性与进化轨迹。而现代脑科学对疼痛敏感性的研究,正是在用科学的方式重新审视这种最原始却最深刻的人类体验,试图在大脑的神经网络中找到疼痛与意识、文化与生物学交汇的密码。

准备接受子弹蚁手套试炼的萨特雷-马维族男孩(注意他手上涂抹的木炭)以及布满了子弹蚁的编织手套

(图片来源:维基百科)

穿越迷雾的科学探索

长期以来,科学家们对于大脑激活是否能够反映疼痛敏感性个体差异这一问题争议不断。早期的小样本研究显示,更大的疼痛诱发脑激活与更高的疼痛敏感性相关,但近年来一些大样本研究却发现了相反的结果。这种不一致的发现让研究者们陷入了困惑:究竟是研究方法的问题,还是样本量不够大?

胡理教授团队采用了前所未有的大样本策略,整合了来自中国、美国和韩国的六个功能磁共振数据集。这些数据集涵盖了健康人群和慢性疼痛患者,包括激光热痛、接触式热痛和机械诱发痛等多种疼痛类型。研究团队发现,当样本量足够大时,疼痛刺激诱发的脑激活确实与疼痛敏感性存在显著相关性。

更令人惊喜的是,研究发现这种相关性具有高度的可重复性和泛化性。在不同的数据集中,在不同类型的疼痛刺激下,在不同文化背景的人群中,这种脑-行为关联都能稳定地被观察到。这就像是找到了疼痛世界的“通用语言”,让科学家们能够跨越个体差异的鸿沟,直接从大脑活动中解读疼痛的秘密。

样本量的魔法数字

这项研究最引人深思的发现之一,是样本量对研究结果的巨大影响。研究团队通过重采样分析发现,要可靠地检测到脑激活与疼痛敏感性的相关性,需要超过200人的样本量进行全脑单变量相关分析,而要构建稳定的多变量机器学习模型,则需要至少150人的样本。

这一发现为近年来关于神经影像学研究可重复性危机的讨论提供了重要的实证依据。过去许多研究之所以得出矛盾的结论,很可能是因为样本量不足导致的统计功效不够。这就像是在昏暗的灯光下看书,字迹模糊难辨;只有当“灯光”足够亮——也就是样本量足够大时,大脑中疼痛敏感性的真实“字迹”才能清晰地显现出来。

研究还发现,在大样本量的前提下,脑激活对疼痛敏感性的编码具有一定的特异性。虽然疼痛刺激和非疼痛刺激(如触觉、听觉、视觉)激活的脑区大部分重叠,但脑激活与疼痛敏感性的相关性明显强于与其他感觉敏感性的相关性。这意味着大脑对疼痛的编码虽然不是完全独特的,但确实具有相对的偏向性。

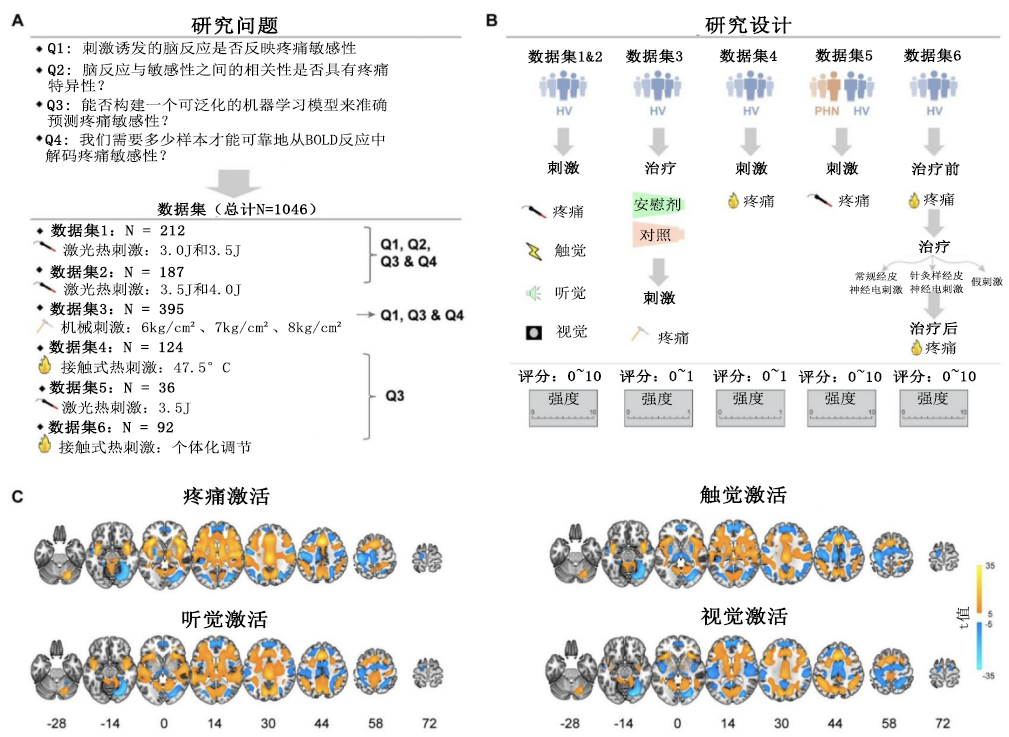

研究问题、数据集和实验设计概况

(图片来源:参考文献[1])

上图展示了一项关于疼痛敏感性神经机制的大规模研究设计:

A部分列出了四个核心研究问题,围绕刺激诱发的脑反应是否能反映疼痛敏感性展开。研究整合了6个数据集,总样本量达1046人,涵盖了不同类型的疼痛刺激(激光热痛、机械痛、接触式热痛)。

B部分展示了各数据集的实验设计。数据集1-4和6招募健康志愿者,数据集5包含带状疱疹后神经痛患者。实验包含多种感觉刺激(疼痛、触觉、听觉、视觉)和不同的治疗干预(安慰剂、经皮神经电刺激等)。

C部分显示了不同感觉刺激在大脑中的激活模式。通过脑成像图可以看出,疼痛、触觉、听觉和视觉刺激激活的脑区存在大量重叠,但也有各自的特异性模式。颜色条表示激活强度的t值,暖色调表示正激活。

这项研究的创新之处在于使用了前所未有的大样本量来探讨疼痛敏感性的神经基础,为开发客观的疼痛评估工具提供了重要的科学依据。

NIPS:疼痛预测的智能助手

基于这些发现,研究团队开发了NIPS模型——一个基于机器学习的疼痛敏感性预测工具。NIPS不仅能够准确预测个体的疼痛敏感性,解释约20%的个体差异,还表现出了令人惊叹的泛化能力。

即使NIPS是基于激光热痛数据训练的,它仍能成功预测机械痛和接触式热痛的敏感性。更加令人兴奋的是,NIPS还能预测带状疱疹后遗神经痛患者的疼痛敏感性,以及健康人群对安慰剂和经皮神经电刺激治疗的镇痛反应。这种跨疼痛类型、跨人群、跨治疗方式的预测能力,使NIPS成为了疼痛研究领域的“多面手”。

NIPS的权重图显示,疼痛敏感性信息分布在整个大脑中,而不是局限于某些特定区域。当研究者“虚拟切除”单个脑区时,NIPS的性能几乎不受影响;但如果只保留单个脑区,性能就会大幅下降。这表明疼痛敏感性是通过分布式神经网络进行编码的,就像一首交响乐需要整个乐团的协作,而不是某个独奏者的表演。

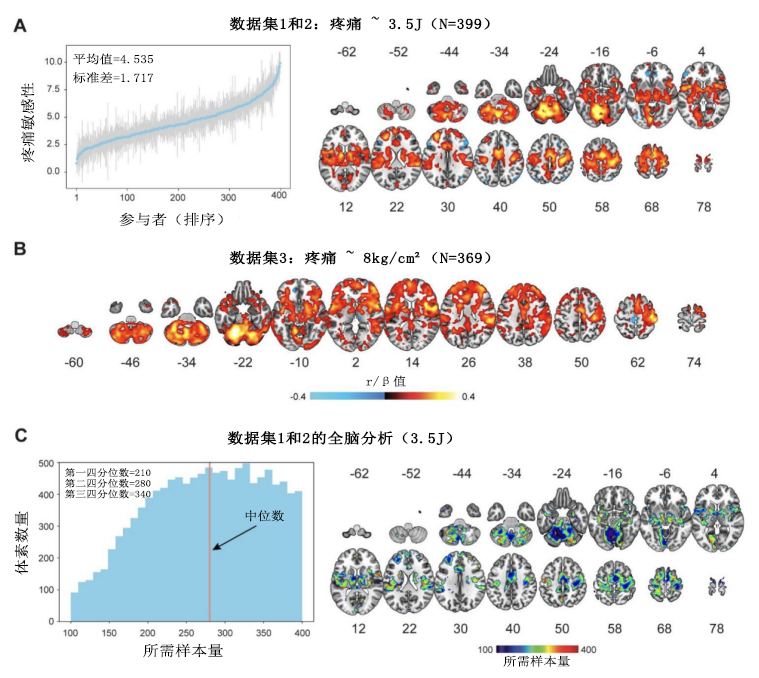

脑激活反映疼痛敏感性个体差异

(图片来源:参考文献[1])

上图展示了疼痛敏感性与大脑激活相关性的重要发现,以及样本量对研究结果的关键影响:

A部分显示了数据集1和2中疼痛敏感性的个体差异分布。左侧散点图显示399名参与者按疼痛敏感性排序后的分布情况,平均值为4.535,标准差为1.717,体现了显著的个体差异。右侧脑图显示了疼痛刺激激活与疼痛敏感性显著相关的脑区,主要包括初级和次级体感皮层、前扣带皮层、脑岛、丘脑等经典疼痛相关区域。

B部分展示了数据集3中机械痛刺激的验证结果。尽管使用了完全不同的疼痛刺激类型(机械压力vs激光热痛),仍然观察到了相似的脑-行为相关模式,证明了研究发现的可重复性和泛化性。

C部分是研究的核心发现之一:样本量对检测脑-行为相关性的关键影响。左侧柱状图显示了不同脑区检测到显著相关性所需的样本量分布,中位数为280人。右侧脑图用颜色编码显示了每个脑区达到80%统计功效所需的最小样本量,颜色从蓝色(需要较少样本)到红色(需要更多样本)渐变。

这一发现具有重要的方法学意义:它解释了为什么过去许多小样本研究得出了矛盾的结论。只有当样本量足够大时,脑激活与疼痛敏感性之间的真实关联才能稳定地被检测出来。这为神经影像学研究的样本量设计提供了重要的实证指导。

从理解到应用的桥梁

这项研究的意义远不止于理论层面的突破。在临床实践中,客观评估疼痛敏感性一直是医生面临的挑战。传统的疼痛评估主要依赖患者的主观报告,容易受到多种因素的影响。NIPS为医生提供了一个客观的“疼痛量尺”,有望帮助识别高疼痛敏感性个体,为个体化疼痛治疗策略的制定提供科学依据。

更令人期待的是,NIPS预测镇痛效果的能力为精准医疗开辟了新的可能性。通过预测患者对不同治疗方案的反应,医生可以更加精准地选择最适合的治疗方法,避免无效治疗带来的痛苦和资源浪费。这就像是为每位患者量身定制的疼痛治疗“导航系统”。

当然,从实验室走向临床应用还有很长的路要走。研究团队也坦承,NIPS虽然表现良好,但仍只能解释疼痛敏感性变异的一小部分。未来需要整合更多模态的数据,如行为测量、生理指标等,来构建更加全面和精准的预测模型。

脑科学的温度与未来

这项研究让我们重新审视疼痛这一人类最基本的感受。疼痛不再仅仅是一种主观的、难以量化的体验,而是可以通过大脑活动模式进行客观解读的生物现象。每个人大脑中独特的神经“指纹”,决定了我们对疼痛的不同感受。

从更广阔的视角来看,这项研究体现了现代脑科学研究的新趋势:大样本、多中心、跨文化的协作研究正在成为主流。正如胡理教授团队整合了来自三个国家的数据一样,科学的进步越来越需要全球科学家的通力合作。

随着神经影像技术的不断发展和人工智能算法的日益成熟,我们有理由相信,未来会有更多类似NIPS这样的工具问世,为疼痛医学乃至整个神经科学领域带来革命性的变化。也许在不久的将来,医生只需要一次脑部扫描,就能准确了解患者的疼痛特征,为其制定最佳的治疗方案。

疼痛,这个伴随人类千万年的古老感受,正在被现代科学一点点解密。而这项来自中国科学院心理研究所的研究,无疑为这个解密过程增添了浓墨重彩的一笔。在大脑的神经网络中,隐藏着每个人独特的疼痛密码,等待着科学家们继续破译。

参考文献:

[1]A Replicable and Generalizable Neuroimaging-Based Indicator of Pain Sensitivity Across Individuals

本文封面图片来自版权图库,转载使用可能引发版权纠纷

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览