图片拍摄:张素琴

在山西,你有很大概率会邂逅一种长相奇特的“鸟”,它的头部像是一只凤鸟,尾部是一只象头。在一些公园你会看到“它”矗立其间,即使是仿品,也带有一丝庄严和神秘感。可别小看这只鸟,它是晋国开国的重要物证,是晋文化的源头。

这只“鸟”被称为“晋侯鸟尊”,其真身陈列在山西省博物院,是镇馆之宝。

鸟尊的主人与晋祠的渊源

让我们在时光的隧道中往前跨越3000年,去寻访鸟尊的主人。

如果您到过晋祠,讲解员一定会跟您讲起“桐叶封弟”的故事。被封的叔虞将国号定为“唐”,他励精图治,因地制宜,带领唐国百姓兴修水利,改良农田,大力发展农业、牧业,使一方百姓安居乐业。唐叔虞死后,后人为了纪念这位开明的封建郡主,修建了晋祠。而鸟尊的主人就是唐叔虞的儿子燮父。

虎父无犬子,燮父继位后,成为第一代晋侯,一说因唐国境内有晋水,便改国号为“晋”,开创了晋国近六百年的辉煌伟业。山西之所以简称“晋”,便是由此而来。鸟尊就出土于燮父之墓。

打开鸟尊的盖子,会看到里面刻着两行共有九个字的铭文:晋侯乍向大室宝尊彝,“晋侯”“向大室”字样成为此物是晋国国君用于宗庙祭祀的“高规格”祭祀器物的有力佐证。

真是:翩翩一鸟尊,沉睡三千年,再醒惊世人。

兼具实用和美学之特点

这只鸟尊高39厘米,长30.5厘米,宽17.5厘米,诞生在青铜器盛行的西周时代。仔细观察它,不由地为古人的匠心独具叫好。

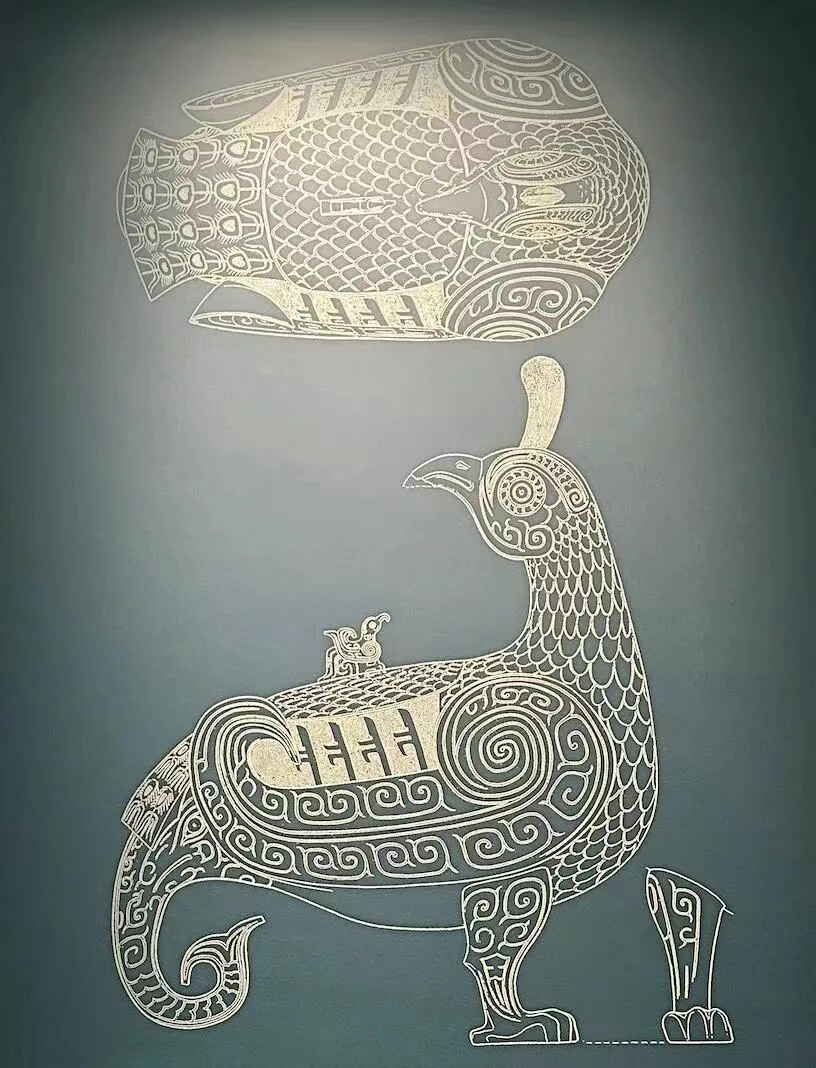

它构思精妙,将实用和美学有机地融合在一起。从宏观上看,一只大鸟背上驮着一只小鸟,它们相向而望,充满温情。这只小鸟是鸟尊盖子上的捉手,便于人们使用。古人巧妙地应用了力学原理,大鸟的两只健壮的腿与紧紧抓地的脚和内卷的象鼻子构成稳定的三点支撑,充满力量。

鸟和象是吉祥的象征,鸟是西周时期的图腾。鸟尊选用这两种动物形象进行铸造,寄予了晋国国君伟大的政治抱负,同时也成为凝聚国人精神力量的一个重要纽带。再仔细看,回首向上扬的凤首与尾部向下的象头形成了对称之美,人们朴素的审美观念,摒弃了华而不实。在昏黄的灯光下,陈列在博物院的鸟尊有一种说不出的厚重与苍凉之美。

鸟尊上的花纹也非常令人赞叹。这些纹饰繁而不乱,十分华美。鸟颈、腹、背上是羽片纹,翅膀与双腿是云纹,翅膀与盖子中间则是立羽纹,以雷纹衬底,尾部是华丽的羽翎纹,而经过修复的象鼻上则没有纹饰。

让鸟尊“起死回生”的修复技术

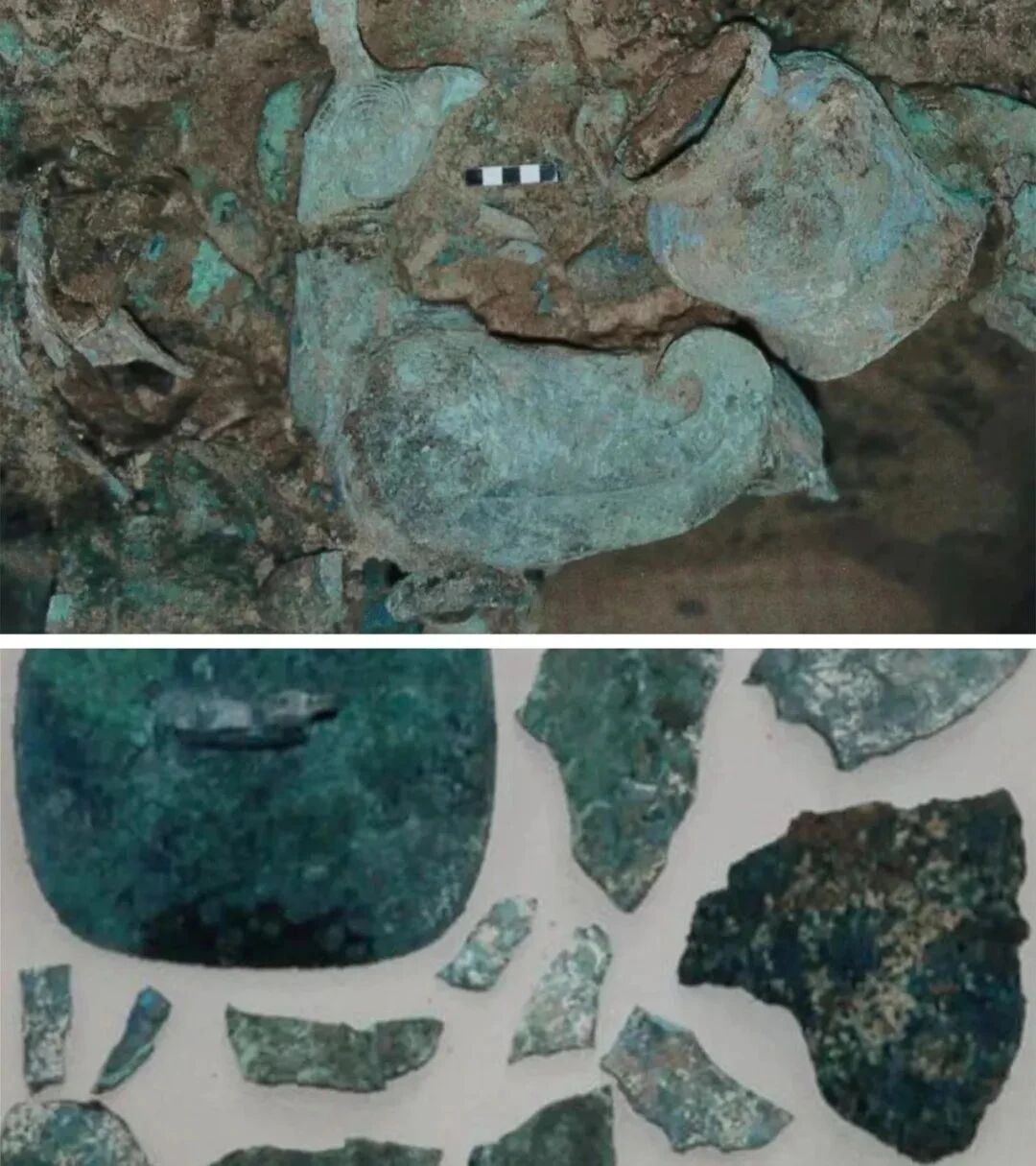

您能想到,面前如此生动的鸟尊,是由100多块碎片修复而成的吗?

2000年10月,北京大学考古文博学院和山西省考古研究所组成联合考古队在山西曲沃县北赵村晋侯114号墓即燮父墓中发现了它。彼时的鸟尊早在之前被盗墓分子炸成了碎片。考古人员将碎片与土一起打包送到北京大学文物修复实验室进行修复。

两年后,鸟尊初步修复完毕,但是象鼻子中间部分却是缺失的,专家们想给它做一个“仿真鼻”,但是却因象鼻向外卷还是向内卷产生分歧。后来经上海青铜器修复组成员综合多数专家的意见,根据纹饰的走向作出了将象鼻子向内卷的修复判断。后来北京大学文物修复实验室在整理当年从墓地带回的文物时,在泥土中意外发现了鸟尊尾部的象鼻残片,证实了象鼻是向内卷,与专家设想的一致。

2019年,鸟尊在北京大学文物修复实验室、上海博物馆、山西博物院多位专家的接力修复后,历时19年,终于完美合璧,向世人展示它千年历史的荣光与风霜。

作者:张素琴 山西省科普服务中心

注:本文所引用图片,未经许可禁止任何形式转载与使用。

来源: 山西省科学技术协会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助