出品:科普中国

作者:郭菲(烟台大学)

监制:中国科普博览

在神经外科的手术室里,每一个动作都关乎生死。大脑是人体最复杂而又最脆弱的器官,它控制着思维、语言、运动和记忆,却也是疾病高发的地方。对于患有脑胶质瘤、脑转移瘤等恶性肿瘤的患者来说,手术是主要的治疗手段之一。

然而,外科医生面临的困境远比外界想象得更为艰难。肿瘤细胞往往不像石子般界限清晰地嵌入,而是像根须般悄无声息地渗透到正常组织之中,使边界模糊不清。手术刀一旦偏离,切少了可能让病灶(疾病在身体上发生的具体局部位置,这里指需要被切除的脑肿瘤组织)残留,埋下复发隐患;切多了则有可能损伤负责语言、运动甚至情绪的神经功能区,让患者术后承受不可逆转的代价。

在这样的高风险环境下,外科医生需要的不只是医学经验和操作技巧,更需要一双“看得见”肿瘤与健康组织分界的眼睛。过去,医学界曾尝试利用影像学技术来充当这双眼睛——MRI(核磁共振成像)和CT(计算机断层扫描)能在术前描绘出肿瘤的大致轮廓,荧光染料和术中超声也能在手术时提供一定参考。但这些手段往往难以精确识别肿瘤与正常组织之间那道模糊不清的界限。可以说,在大脑这个微观世界里,医生们常常是在一片弥漫的迷雾中摸索。如今,随着脑机接口技术首次在临床中实现应用,这片迷雾正在被一点点拨开。

近日,中国科学院空天信息创新研究院(空天院)传感器技术全国重点实验室与哈尔滨医科大学附属第一医院神经外科携手,顺利完成了“基于植入式微电极阵列的脑深部肿瘤边界精准定位”临床试验。这一成果是全球首次将脑机接口技术应用于脑深部肿瘤术中边界识别,标志着我国在自主研发的植入式临床脑机接口领域取得了里程碑式突破。

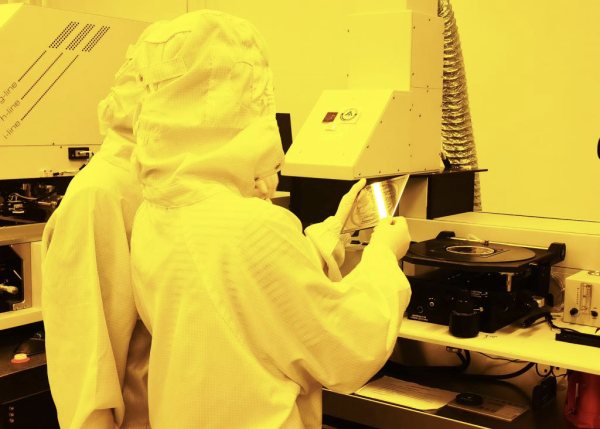

图为空天院脑机接口器件工艺制作现场。

(图片来源:中国科学院空天信息创新研究院)

旧方法的困境:模糊的边界与无声的风险

多年来,影像学检查是外科医生手中最可靠的工具。MRI和CT能在手术前告诉医生大致的病灶位置,让他们尽量避开大脑中的功能区。然而,手术不是静止的画面,而是一场动态的“战斗”。随着肿瘤组织被逐步切除,脑组织本身会因为压力释放或液体变化而发生移位,这使得原本术前的“地图”在手术过程中逐渐失去准确性。临床数据显示,这样的误差往往在5到20毫米之间,而在手术后期,偏差会进一步加大。这意味着医生可能在无意间进入健康区域,也可能放过部分病灶。

为了解决这一难题,医学界发展了荧光导航、术中超声、甚至皮层脑电图监测等手段。荧光染料可以让肿瘤组织在特定光源下“发亮”,但亮度并不均匀,而且部分肿瘤不会显色;超声可以提供实时成像,但其分辨率难以满足单细胞级别的精细需求;至于皮层脑电图监测,它虽然能够捕捉电信号,但仅停留在毫米级别,且主要局限于脑表面,无法深入脑深部复杂的环境。更重要的是,这些手段往往存在时间滞后,不能做到真正的实时反馈。

于是,医生们一直渴望一种新的工具,能够在手术过程中实时更新,像“雷达”一样不断提示前方的组织性质。这不仅是外科操作上的需要,更是患者生存质量的希望所在。医学界长期呼唤的,就是这样一种既精准又实时的“解码器”,它能将大脑深处的神经活动转化为可理解的信息,帮助医生在黑暗中找到安全的通道。

新工具的诞生:用电极伸向脑深部

这一次突破,来自中国科学院空天信息创新研究院与哈尔滨医科大学附属第一医院的联合团队。他们研发的“NeuroDepth”临床微电极和“AIRCAS-128”高通量神经信号同步检测仪,被形象地称为大脑的“导航器”。

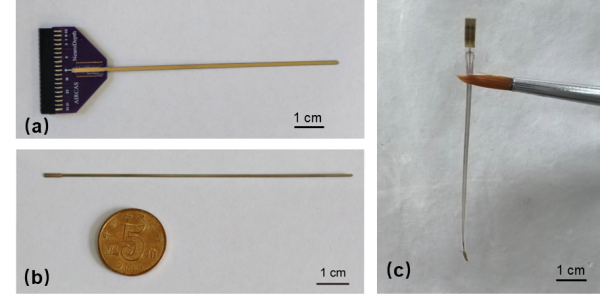

NeuroDepth微电极是一种全新的植入式探针,它利用微机电系统工艺和纳米功能材料制成,最细处只有0.2毫米,相当于一根头发丝的直径。别看它细小,却能深入大脑最深处,最长可以达到9.5厘米。它不仅柔韧、安全,而且可以根据临床需要设计宽度,确保在不同的手术场景下都能灵活使用。更令人惊叹的是,它的空间分辨率达到了15微米,也就是说,它能够“看见”单个神经元的活动,就像显微镜一般揭示微观世界。

空天院⾃主研发的NeuroDepth临床微电极。(a)32位点临床硬质微电极阵列;(b)13位点临床硬质微电极阵列;(c)16位点双模柔性微电极阵列。

(图片来源:中国科学院空天信息创新研究院)

与此同时,AIRCAS-128检测仪扮演着“解码器”的角色。它能在同一时间点采集并分析成千上万条神经信号,将微电极捕捉到的原始电活动和化学变化转化为医生能够直接使用的实时“病灶导航”。这就好比在迷宫中安装了实时更新的导航系统,每走一步都能得到最新的指引。传统方法难以解决的延迟和模糊,在这里被显著克服。

空天院⾃主研发的多层次调控与⾼通量神经信号同步检测仪(AIRCAS-128)

(图片来源:中国科学院空天信息创新研究院)

更值得注意的是,这一系统不仅能采集电信号,还能同步监测神经递质,例如多巴胺、谷氨酸等关键化学物质。电和化学两重维度的结合,使得医生能够更全面地区分肿瘤组织与健康组织。这种多维度的信息采集能力,为手术带来了前所未有的清晰度和确定性。可以说,它不仅是一种医疗设备,更是一种全新的“语言翻译器”,让原本沉默的大脑细胞开始“说话”。

试验中的故事:一位胶质瘤患者的转机

这项全球首例的临床试验,选择了一位胶质瘤患者作为突破口。患者在术前因肿瘤压迫频繁出现癫痫发作,生活质量已经严重下降。面对这种情况,传统的影像学手段虽然能够帮助医生大致定位,但却无法保证切除时不伤及功能区。

在手术中,医生团队在影像学的辅助下,将NeuroDepth微电极缓缓植入患者大脑深部。随着电极深入,实时传回的数据像一幅不断刷新的地图,把原本模糊的边界逐渐勾勒清晰。通过对单细胞水平信号的捕捉与分析,医生终于能够准确判断出肿瘤和正常组织的界限。在这样的“精准导航”下,手术刀既能果断地切除病灶,又能最大限度地避开语言和运动等关键功能区。

最终,患者在术后不仅癫痫症状消失,语言表达也恢复流畅,生活质量得到显著提升。这一成功,不仅是对患者个人的救治,更是对整个医学界的一次重大启示。它证明了脑机接口技术在临床中的可行性和有效性,也为未来更多患者带来了希望。

全球⾸例脑机接⼝应⽤于脑深部肿瘤术中边界精准定位临床试验

(图片来源:中国科学院空天信息创新研究院)

未来的画卷:从手术台走向康复室

当电极探针触及大脑深处,它所采集的不只是冰冷的数据,更是生命本身的脉动。那些在显微尺度上微弱的电活动,被转化为清晰的信号,仿佛是大脑的低语被翻译成人类可以理解的语言。过去,外科医生常常像是在一片黑暗森林中摸索,依靠有限的视觉和经验前行;而如今,他们手中多了一盏能穿透迷雾的探照灯。

脑机接口的出现,让人们第一次在临床手术中如此直接地“聆听”到大脑。它不仅仅是科学仪器,更像是科技与心灵的对话。大脑是思想、记忆与情感的承载者,而当这些微弱的信号被捕捉和解读,我们或许正在逐步靠近那个长期以来被称为“意识”的谜团。

这次临床试验只是一个开端。研究团队已经规划了更长远的目标。未来,脑机接口技术将不仅仅停留在手术室内,它可能走进康复医学,甚至重塑我们对人类感官的理解。

在视听觉功能重建方面,科学家希望通过高精度脑机接口,帮助失明和失聪患者恢复对世界的感知。通过解码视觉和听觉通路的神经信号,再以人工方式进行重建,患者或许能够重新看见光明,重新听见声音。这种跨越,不仅是技术的飞跃,更是人类情感的复归。

在卒中(俗称“中风”,是指大脑血管突然堵塞或破裂)康复和脑积水治疗中,脑机接口也有望大展身手。通过血管介入的方式,将微型电极和解码器送入特定区域,医生可以实时监测患者的神经功能变化,从而制定更加精准的康复方案。对于偏瘫患者而言,这意味着恢复运动功能的机会将大大增加。

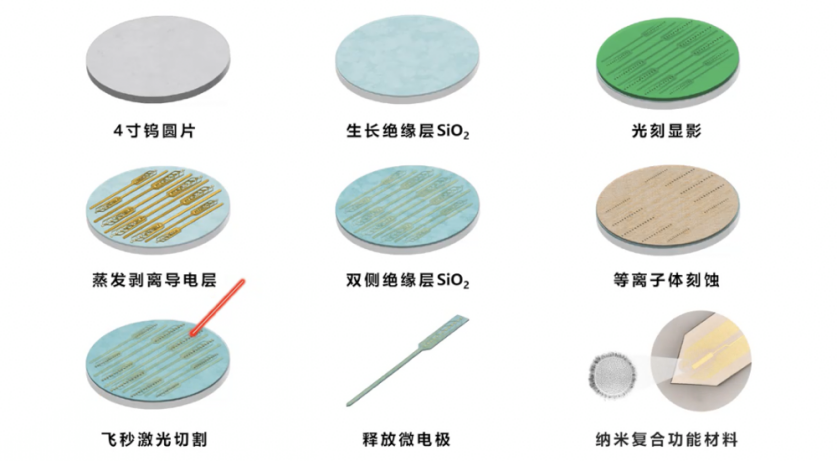

临床微电极制作过程展示

(图片来源:中国科学院空天信息创新研究院)

可以预见,未来脑机接口将在更多领域开花结果。它不仅是医学界的工具,也是推动神经科学、认知科学发展的引擎。随着这项技术的成熟,人类或许能逐步打破感官的局限,真正进入一个人与机器深度融合的新时代。

或许在未来的某一天,当脑机接口广泛应用,更多患者因它重获健康,人们会记起:在二十一世纪的手术室里,医生与机器的默契合作,曾经在大脑最深处点亮了一道隐形的光。这道光,既是科学的胜利,也是生命尊严的见证。

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览