2025 年诺贝尔物理学奖授予约翰・克拉克、米歇尔・H・德沃雷特与约翰・M・马丁尼斯三位科学家,以表彰他们在 20 世纪 80 年代中期共同发现超导电路实验中宏观量子隧穿与能量量子化的杰出贡献。这一成果打破了 “量子隧穿仅存在于微观粒子世界” 的传统认知,为现代量子计算机、超高灵敏度量子传感器等前沿技术发展奠定了基础。那么,宏观量子隧道效应的真正物理本质究竟是什么?微观世界与宏观世界之间是否存在一个统一规则可遵循呢?

一、 量子隧道效应:微观世界的奇妙穿越

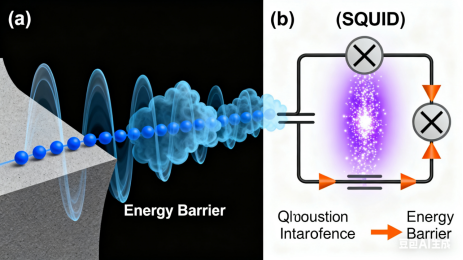

量子隧道效应是微观粒子的核心量子特性,指微观粒子能 “穿越” 理论上能量不足以越过的 “势垒”。势垒是阻碍微观粒子运动的能量障碍,按经典物理规律,粒子自身能量低于势垒高度就无法通过,但量子力学里粒子有概率 “隧穿” 过去,这源于粒子的波动性。量子力学用 “波函数” 描述粒子,体现其波动性。若势垒不是特别厚,波函数在势垒另一侧会形成非零强度,对应粒子有概率出现在势垒另一边。波粒二象性是粒子的根本属性,微观粒子既像波,又像粒子,波函数是定量描述这种属性的数学工具。粒子的波动性认识经历了漫长岁月。1678 年,惠更斯提出光的波动理论,认为光是一种波动现象;1687 年,牛顿提出光的微粒说,认为光是由微小的粒子组成的;1905 年,爱因斯坦提出光量子假说,论证了光的粒子性,结合此前证实的波动性,为光的波粒二象性奠定基础;1924 年,德布罗意提出物质波假说,将波粒二象性拓展到所有微观粒子,认为实物粒子也具有波动性;1927 年,玻尔提出互补原理,进一步诠释了微观粒子波动性和粒子性的内在关系。

二、 宏观量子隧道:微观奇迹的宏观延展

宏观量子隧道效应,指宏观尺度的物质或系统在极低温、弱外界干扰等特定条件下,整体行为展现出量子隧道的核心特征,即整体穿越理论上无法越过的能量势垒。“宏观” 是相对微观粒子而言,指微米甚至毫米级的凝聚态系统,或含上亿个粒子的宏观凝聚态体系。宏观量子隧道与微观量子隧道的核心差异有三点:1)研究对象不同,宏观量子隧道以含大量粒子的宏观凝聚态系统为核心,微观量子隧道聚焦单个或少量微观粒子;2)实现条件不同,宏观量子隧道需极低温与弱外界干扰,以减少系统内粒子与外界环境的相互作用,避免量子态因 “退相干” 而消失;3)观测难度不同,宏观量子隧道的行为特点是系统 “整体” 呈现量子态,需借助精密的环境控制设备才能捕捉。宏观量子隧道并非理论猜想,超导约瑟夫森结是其最经典的实例。在极低温环境下,超导体中的大量电子以 “库珀对” 的形式存在,当超导电流由大量 “库珀对” 构成时,能 “隧道穿越” 两个超导体之间的绝缘层,形成持续的约瑟夫森电流,直观展现宏观量子隧道效应。

三、 现有理论解释:量子协同性 + 波函数

宏观量子隧道效应的现有理论解释以量子力学为核心,结合实验发现在逐步完善,核心逻辑与微观量子隧穿一致,但针对宏观尺度的特殊性补充了关键机制。基础量子力学框架方面,宏观系统(如超导电路、纳米颗粒)的状态由波函数描述,即便系统总能量低于势垒,波函数仍有非零概率 “渗透” 到势垒另一侧,表现为整体隧穿行为。宏观相干性机制方面,通过极低温等条件,使宏观物体内大量粒子(如超导体中的 “库珀对”)形成协同量子态,整体表现为单一量子实体,避免量子效应因粒子间相互干扰而抵消,为隧穿提供 “集体基础”。量子比特网络理论方面,认为时空本质是量子比特构成的网络,宏观物质是网络中的 “大尺度纠缠结构”;隧穿并非物体穿越势垒,而是该纠缠结构在势垒两侧通过网络信息重组形成相同状态,其概率受量子比特密度和宇宙信息容量限制,解释了宏观隧穿 “理论可能但现实概率极低” 的核心矛盾。退相干抑制补充方面,宏观量子态易受环境干扰而坍缩,现有理论结合实验指出,通过材料优化、隔离环境干扰等设计,可延长宏观系统的量子相干时间,使隧道效应能被观测和操控。

四、 从微观到宏观:存在物理疑点重重

量子隧道效应在微观尺度上已被大量实验验证,但将其理论延伸至宏观尺度时,仍面临诸多关键问题。微观量子隧道效应的理论基础存在争议,如微观量子隧道是概率性的,无法预测单个粒子的隧穿时刻,仅能给出大量粒子的隧穿概率分布,爱因斯坦曾质疑这种内禀随机性,认为存在未被发现的 “隐变量”;隧穿时间与超光速存在悖论;波函数坍缩的诠释存在困境。宏观量子隧道效应的理论解释存在难题,如宏观系统包含大量粒子,极易与外部环境发生相互作用,导致量子相干性迅速衰减,对于 “多大尺度、多少粒子组成的系统仍能保持量子相干并产生隧穿效应”,缺乏明确的理论边界和判断标准;现有理论无法精确计算宏观系统的隧穿概率;宏观量子隧道效应的存在打破了量子力学与经典力学尺度划分的直观认知,其与经典物理规律的过渡机制缺乏清晰的理论解释。从微观到宏观的理论衔接缺失,微观量子隧道基于单粒子或少量粒子的波粒二象性,宏观量子隧道依赖大量粒子的协同量子态,两者的物理机制存在显著差异,缺乏统一的理论框架将二者衔接起来;微观量子隧道效应的理论解释未涉及引力作用,而宏观系统中引力的影响不可忽视,无法描述引力场中的宏观量子隧道现象。这些疑点表明,现象解释的背后可能存在一个“隐变量”——统一机理问题。

五、 从宇宙大爆炸开始:机理问题能否得到解答?

宇宙大爆炸至今已有138亿年,期间形成了从微观粒子到宏观物质及宇观天体的多层次结构。无论是宇观的恒星、行星,还是微观的粒子,它们的运动都具有矢量加速度的形式,包含径向和法向两个分量。这种运动形式体现了波粒二象性:径向分量代表粒子的直线加速膨胀,法向分量则代表波动弯曲运动。每个宇宙粒子从诞生时起就具有明确的目的地位置。地球是由大爆炸后目的地一致的大量粒子汇聚而成的,其中的弯曲运动分量起到了地球分层角动量形成的确定性作用。地球的形成过程是原始粒子经过若干层逐级大量粒子汇聚和碰撞,特别是正交碰撞最终形成了多圈层结构 [1] [2]。

在宇宙中,地球表现为一个单一的量子实体。太阳系中的恒星、行星和卫星也是如此形成的独立量子实体。这些天体的当前运动仍然具有波粒二象性,表现为直线加速膨胀和自转、公转等多层嵌套弯曲运动。宇宙中存在大量恒星密集的条带,如银河系。银河系中的恒星分布可以看作为大量恒星概率波动条纹的展示。这些恒星、行星和卫星在宇宙中是相互隔空的,温度极低,除了膨胀矢量力的作用外,没有外界影响。因此,每个天体都具有自由存在的波粒二象性,这种特性从微观粒子到宏观物质(物体)及宇观天体都普遍存在,将宏观的经典力学与微观的量子力学统一起来。

人类在地球上进行的微观粒子和宏观物质(物体)物理实验都离不开每个微观粒子的原始本性——趋向地球中心的矢量力。地球表面的每个粒子都具有向地心的膨胀力和地球自转偏向力,在人们的感官上分别被称为地心引力和科里奥利力。这些力会干扰人们的粒子和物体物理实验。从宇宙大爆炸以来的138亿年中,自然界中经历了原始粒子向宏观物质及宇观天体的多层次汇聚和碰撞过程,也经历了相反的碰撞,特别是正交碰撞产生新物态的瞬时过程。人类进行的核反应和“库珀对”等的形成只是自然界中无数多层次现象中的极少数几种案例。

从宇宙大爆炸到现在的宇观天体和微观粒子,它们都具有波粒二象性的宇宙基本特性。这种特性不仅存在于微观粒子中,也存在于宏观物质(物体)及宇观天体中,这可将宏观的经典力学与微观的量子力学统一起来。一种物质(物体)的宏观波粒二象性是宇宙原始粒子波粒二象性和碰撞形成新物态波粒二象性的叠加体现。人们在地球上的物理实验也离不开这种多重叠加的波粒二象性,这为理解宏观量子隧道效应提供了新的视角。

总结:微观与宏观统一的物理本质

理论层面,量子隧道效应并非微观粒子的专属特性 —— 宇宙中微观粒子、宏观物质及宇观天体均遵循波粒二象性的统一规则,因此量子隧道效应在这三个尺度下均可能存在。从宇宙全局视角来看,各类粒子、物质与天体虽为独立存在体,且所处环境温度极低、无直接相互作用,但波粒二象性作为底层物理规律,为跨尺度量子隧道效应提供了理论前提。

人类对自然的探索已逐步触及这一核心规律,而地球上实现宏观量子隧道效应需满足两大关键条件,二者共同指向 “维持量子相干性” 这一核心目标:其一,通过超导机制使大量粒子(如正负电子碰撞形成的库珀对)实现同步运动,抵消单个粒子源自宇宙原始粒子的矢量惯性,构建集体化的量子态;其二,借助极低温环境与超导屏蔽罩,最大限度隔绝热扰动、电磁干扰等外界噪声,为量子态提供 “无干扰生存环境”,从根源上避免量子退相干。这两大条件清晰证明:人造宏观物质能否呈现量子隧道效应,与 “尺度大小” 无必然关联,核心取决于能否有效维持系统的量子相干性。

人造宏观量子隧道的核心技术逻辑可概括为:以超导机制突破宏观系统的量子相干性瓶颈,以量子力学规律精准描述集体波动粒子的隧穿行为,最终验证量子力学是贯穿微观与宏观的通用物理法则。从实验本质来看,宏观量子隧道现象正是库珀对波动性的宏观化体现,而超导技术的关键价值在于提供了 “放大” 微观量子效应的核心手段 —— 将原本微弱、难以观测的个体粒子隧穿行为,转化为稳定、可调控的宏观尺度量子隧道现象。

上述理论归纳与实验探索的有机结合,不仅颠覆了 “宏观与微观物理规律相互割裂” 的传统认知,更为量子计算、高精度传感等前沿技术的发展奠定了重要基础;同时也拓展了 “正交碰撞生新态” 这一物质生成逻辑的应用边界 —— 该机制不仅适用于微观高能微观粒子间的碰撞,同样可推广至宏观低速物质的相互作用,为人类按需构建特定物态、解释复杂自然现象提供了新的思路 [2][3]。

现代物理学的规律探索与技术实验持续深化着人类对自然界的认知,但对这一跨尺度物理本质的揭示过程却充满挑战。其核心原因在于,这一认知突破要求我们打破长期形成的 “引力世界观” 共识,转向以 “膨胀力世界观” 重构对宇宙底层规律的理解,这一思维范式的转变本身即是对认知惯性的重大突破。

参考文献

[1] Qian WH(2024)The Essence of Gravity Is the Expansion Tendency of the Universe After the Big Bang. J Modern Physics 15:804 - 849.

[2] Qian WH(2025)Expanding Force in Astronomy and Updraft Force in Meteorology. J Modern Physics 16:267 - 285.

[3] Qian WH,Du J,Leung JC,Li WJ,Wu FF,Zhang BL(2023)Why Are Severe Weather and Anomalous Climate Events Mostly Associated with the Orthogonal Convergence of Airflows?Weather & Climate Extremes 42:100633.

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏