作者:魏兴梅 首都医科大学附属北京同仁医院 主治医师

审核:李永新 首都医科大学附属北京同仁医院 主任医师

老年听力损失,是60岁以上老年人(世界卫生组织关于老年人群年龄的界定:发达国家推荐以65岁为界限,发展中国家推荐以60岁为界限)因年龄增长、耳科疾病、遗传因素、噪声损伤、耳毒性药物以及代谢性疾病和不良生活习惯等因素导致的听觉功能下降的总称。全球约1/3老年人受其困扰。我国听力残疾致残原因中,老年听力损失占比超50%,其危害远超“听不清”本身,更与认知衰退、抑郁风险密切相关。

图1 原创版权图片,不授权转载

病因与发生机制

1.内耳毛细胞退化:随着年龄增长,耳蜗内的毛细胞逐渐受损或死亡,导致声音信号无法有效传递。这种退化是不可逆的,且高频听力往往最先受到影响。

2.听觉神经退化:听神经纤维减少或功能减退,影响声音信号向大脑的传递。部分患者甚至出现听觉中枢神经元的退行性变,导致言语识别能力下降。

3.血管老化与供血不足:高血压、糖尿病等慢性病会损害耳蜗微循环,导致内耳缺血缺氧,加速听力损失。血液黏稠度增高也可能形成微小栓子,进一步影响听觉功能。

4.遗传因素:部分人群因基因突变(如线粒体DNA变异)更易出现早发性听力下降,遗传因素约占老年听力损失发病风险的30%-50%。

5.环境与生活方式:长期暴露于噪音环境(如城市交通、机械噪音)、吸烟、酗酒及耳毒性药物(如庆大霉素)的使用,均会加速听力退化。

二、典型症状与早期信号

1.高频听力损失:先听不见鸟鸣、门铃等比较高调的声音,后影响日常对话。

2.言语识别困难:能听见声音但听不懂内容(如混淆“吃饭”与“吃药”)。

3.重振现象:小声听不清,大声嫌吵。

4.伴随症状:耳鸣(60%患者)、眩晕、社交回避倾向。

三、多维危害警示

1.认知功能:听力损失使痴呆风险增加,认知衰退速度加快。据报道,65岁以上伴有听力损失的老年人患痴呆症的平均时间为10.3年,而听力正常的老年人患痴呆症的平均时间为11.9年;当听力损失超过25dBHL时,听力损失每增加10dBHL,患痴呆症的风险就会增加20%。

2.心理健康:孤独感、抑郁发生率显著升高。

3.安全隐患:无法识别警报声、车辆鸣笛,意外伤害风险倍增,跌倒风险增加。

治疗方式

1.助听器验配:

适用人群:中度至重度听力损失患者(通常纯音测听平均阈值>40dB)。

要点:需通过专业验配调试,避免“随意购买”导致效果不佳。双耳佩戴可提高声源定位能力和言语识别率。

注意:助听器需适应期,无法完全恢复自然听力,但能显著降低交流障碍。

2.人工耳蜗植入:

适用人群:重度-极重度听力损失且助听器无效者,无严格年龄限制,需评估全身麻醉耐受性。

注意事项:直接刺激听神经,对言语识别率提升效果显著,术后需配合语言康复训练。

3.药物治疗:

改善微循环:如银杏叶提取物等,适用于突然发生或突然加重的听力下降或合并血管病变者。

神经营养支持:甲钴胺等具有营养神经的作用,但对长期慢性耳聋效果有限。

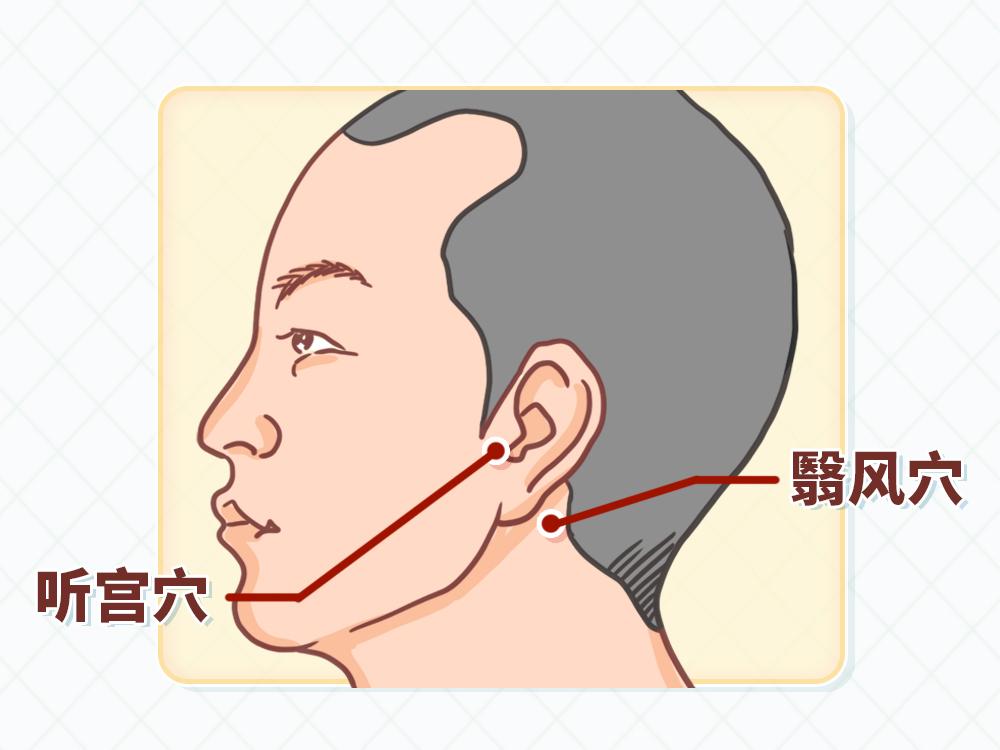

4.中医干预:

针灸与按摩:刺激听宫、翳风等穴位可改善局部血液循环。

中药调理:熟地、枸杞等补肾益精药材对部分患者有一定辅助作用。

心理支持:鼓励参与社交活动,预防“社交孤立”。

图2 原创版权图片,不授权转载

四、预防策略

1.噪音防护:遵守“60-60原则”(耳机音量≤60%,时长≤60分钟)

2.血管养护:控制三高,避免耳部缺血

3.营养补充:多食含锌(如牡蛎)、维生素B12(如动物肝脏)食物

4.戒烟限酒:尼古丁和酒精可导致血管痉挛和听神经毒性,戒烟后听力衰退速度可减缓

5.行为习惯调整:适度运动,调节情绪,保持心态平和,避免情绪激动导致内耳血管痉挛。

6.定期筛查:65岁以上人群应每年进行纯音测听,早期发现听力下降迹象,及时佩戴助听器等积极干预有助于缓解病情进展,减少引起认知障碍等并发症;有家族史者需加强监测,必要时进行耳聋基因筛查。

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会