作者:卢洁 首都医科大学宣武医院 主任医师

审核:程晓光 北京积水潭医院 主任医师

影像学检查是临床常用的检查方法,就像给医生装上了“透视眼”,能深入身体内部,帮助我们发现肉眼看不见的健康隐患。

然而,在实际就医过程中,很多人都会有这样的疑问:影像学检查方法明明有很多种,可有时刚拍完X光片,医生却又要求进一步做CT检查,甚至还需要进行磁共振成像(MRI)检查,这究竟是为什么呢?

其实,这三种常见的影像学检查方式虽然都能帮助医生了解身体内部情况,但它们在检查原理、适用范围和检查优势上有着明显的区别,就像不同的工具适用于不同的工作场景一样。

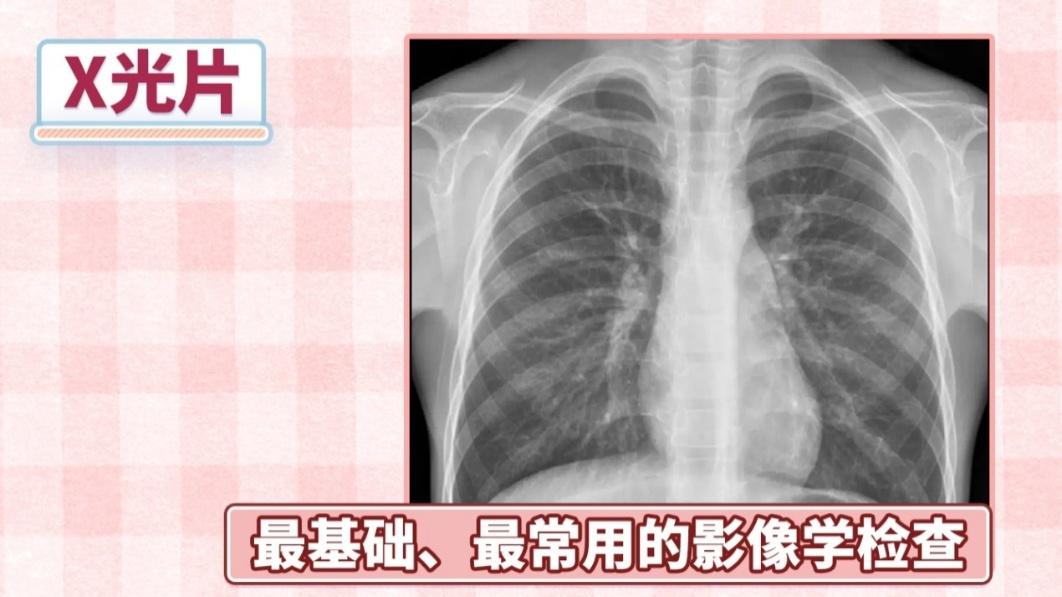

X线是穿透力强的射线,能穿透人体,但成像时会把身体前后所有组织“叠”在一张片子上。如果病灶特别小,或者藏在心脏等器官后面被遮挡,就可能发现不了。

所以X光片是最基础、最常用的“入门款”检查。比如常规体检、发烧时排查肺炎,或者不小心摔了、扭了脚,想看看有没有骨折,去急诊时医生通常会先让做X光;老年人常有的腰腿疼、腰椎不适、膝关节不舒服,最初的检查也大多会选X光,能快速初步判断问题。

图1 原创版权图片,不授权转载

CT和X线原理类似,都是X射线,但它会围绕身体某个部位一层一层地做断层扫描,像切面包片一样显示每个层面的细节。哪怕是很小的病灶,也能清晰发现。这就是为什么有时胸片没异常,医生还会建议做胸部CT的主要原因。

从临床应用来看,CT的适用范围更广,全身很多部位都能查。如果出现头疼、头晕,怀疑是急性脑出血等紧急情况,医生可能会建议先做头部CT;想排查肺内的小病灶,或者已经确诊肺癌后,查看其他部位有没有转移,也需要做CT;此外,像胰腺炎、胆囊结石,以及腹部的一些肿瘤,CT也能提供清晰的检查结果,帮助医生判断病情。

而磁共振和前两者原理不同,它靠人体内水的“氢质子”成像,是没有辐射、完全无创的检查。

图2 原创版权图片,不授权转载

这种检查方式最大的优势在于对软组织的分辨能力极强,还能多角度、多维度地查看病灶。像大脑、脊髓、肌肉、韧带、关节软骨以及内脏器官的实质部分等,都能清晰地显示出来,对于诊断脑部肿瘤、脊髓病变、关节损伤、肝脏肿瘤等疾病具有重要意义。

比如脑内长了肿瘤,需要制定术前方案时,大多会进一步做磁共振。CT和磁共振不仅能看横断面,还能看矢状位、冠状位,也就是说可以从正面、侧面等任意角度显示病灶,能给手术方案制定提供更详细的信息。

而且磁共振有多序列、多参数的特点,就像用不同滤镜拍摄同一场景,不同序列能展现组织的不同特性,比如有的序列擅长显示水肿,有的擅长区分肿瘤与正常组织,从而更清楚地判断病变性质,让诊断更准确。

临床上,医生选择检查方式有两个核心原则:

第一,在保证病情不延误的前提下,遵循从简到繁、从便宜到贵的顺序。如果基础检查,比如胸片就能发现问题,就不用再做更复杂、更贵的检查,避免不必要的花费和麻烦。比如骨折用X光能明确诊断、颅内脑出血CT能明确诊断,可能就不用再做磁共振,但特殊情况,如脑出血吸收期、怀疑合并其他病因等,仍需结合磁共振进一步评估;当然,如果检查后不能确定病变情况,比如头颅CT发现异常,不确定是不是肿瘤,也需要通过磁共振进一步明确诊断。

第二,看病变类型。三种检查各有优缺点,不是越贵越好。比如找小病灶可能优先CT,怕辐射或需要多角度看病灶可能选磁共振,具体要根据病情决定。

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会