作者:卢洁 首都医科大学宣武医院 主任医师

审核:汪芳 北京医院 主任医师

脑梗死的确诊离不开影像检查这个“火眼金睛”。

比如,当有人出现疑似脑卒中的症状被送至医院后,医生首先会安排一项重要的检查,即CT平扫。这一步的主要目的是判断患者脑部是否有出血情况。如果CT平扫结果显示没有出血,医生就会初步考虑患者可能是患上了缺血性脑梗死。

可能有人会疑惑,为什么做了CT平扫还不能完全确定梗死的情况呢?这是因为在缺血性脑梗死的急性期,发病6小时内通过CT平扫几乎难以发现梗死灶;发病6-24小时,部分患者可能出现脑沟变浅、局部密度略减低等早期不典型征象,但仍无法清晰识别梗死的具体范围和程度;通常要等到发病24小时后,梗死区域才会在CT图像上呈现出典型的低密度影像,此时才能更明确地观察到梗死情况。

图1 原创版权图片,不授权转载

但是,对于缺血性脑梗死患者来说,发病后的急性期可是救治的“黄金时间”,尤其是发病后的前6个小时,被称为“救治时间窗”。为什么呢?因为如果患者从发病到接受有效治疗的时间超过了6小时,脑部梗死区域的组织就会发生永久性坏死,后续治疗效果会大打折扣。但如果能在6小时之内进行救治,情况就会好很多。此时,在已经梗死的组织周围,还有一部分组织并没有完全梗死,在医学上,这部分组织被称为“缺血半暗带”。这部分缺血半暗带组织还有挽救的可能,而挽救它们的关键治疗手段之一就是溶栓治疗。

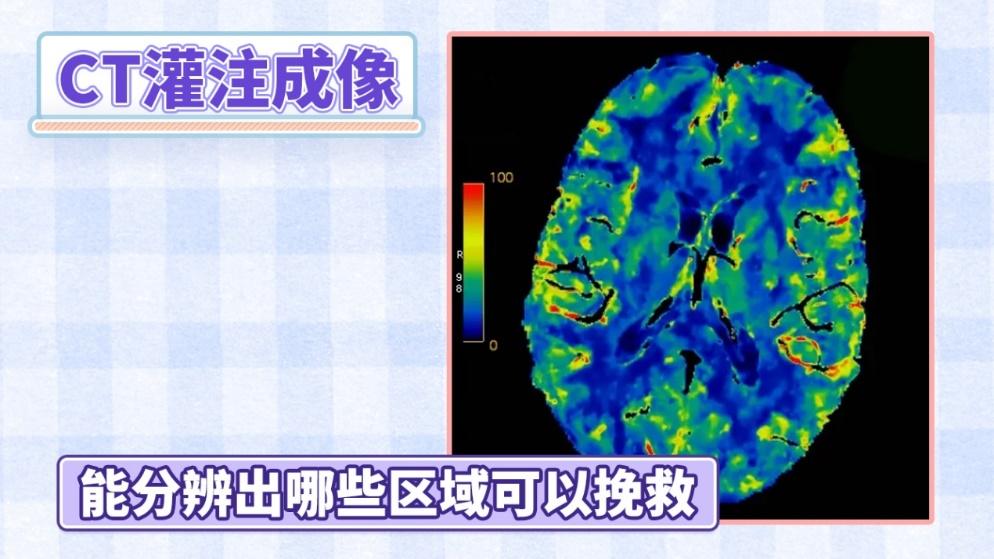

既然缺血半暗带这么重要,那怎么才能看到它,从而判断是否适合进行溶栓治疗呢?这就需要借助一种更高级、更具功能性的检查,即CT灌注成像。通过CT灌注成像这种检查方式,医生能够清晰地分辨出患者脑部哪些区域的组织已经完全梗死,哪些区域属于还可以挽救的缺血半暗带。如果检查发现缺血半暗带的范围足够大,那就说明患者适合进行溶栓治疗。

图2 原创版权图片,不授权转载

在患者发病后的3-6小时这个时间范围内,如果符合溶栓治疗的条件,通常神经内科的医生就会为患者实施溶栓治疗。很多时候,经过及时有效的溶栓治疗后,那些处于缺血半暗带的组织就能得到挽救,病情也能得到控制,后续就不会发展成更严重的梗死。

但也有一些特殊情况,比如有的患者发病后送医非常及时,可能只过了一个半小时、两个小时就到达了医院。然而,通过CT灌注成像检查后却发现,虽然患者从发病到就医的时间很短,但他脑部的那些受影响的脑组织已经完全梗死了,不存在可挽救的缺血半暗带。这种情况下,患者就不适合进行溶栓治疗。

因为这时给患者进行溶栓治疗,试图扩张血管,不仅无法挽救已经坏死的组织,反而可能会引发脑出血这种严重的并发症,给患者带来更大的风险。所以,对于这类患者来说,溶栓治疗不仅没有益处,还可能造成伤害。

由此可见,CT灌注成像检查在脑卒中患者的治疗决策中起到了至关重要的作用。它能从影像上为临床医生提供准确、客观的依据,帮助医生判断患者是否适合进行溶栓治疗,避免因盲目治疗带来风险。

明确患者为缺血性脑梗死且完成溶栓评估后,诊断流程仍未结束。医生还需要进一步明确到底是患者脑部的哪一根血管出现了问题,以及病变血管的堵塞程度等具体情况。这时,就需要借助CTA,也就是CT血管成像检查。通过CTA检查,医生能够清晰地看到血管的走行和病变情况,为后续制定更精准的治疗方案提供支持。

所以对于疑似脑卒中的患者,通常会按照“CT平扫→CT灌注成像→CTA”的顺序接连完成这三项检查,这三项检查也被称为“一站式CT检查”。

当然,大家完全不用担心做这三项检查会耽误治疗时间。要知道,脑卒中患者的救治时间窗非常短,每一分每一秒都关乎患者的生命和后续恢复,因此医院在安排这些检查时都会争分夺秒。实际上,这三项检查全部做完,通常只需要20分钟左右。

通过这一系列快速的检查,医生能够在短时间内做出准确诊断,进而迅速为患者制定出下一步的治疗方案,为患者的救治争取宝贵时间。

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会