作者:董德左 北京大学肿瘤医院 主治医师

审核:王维虎 北京大学肿瘤医院 主任医师

在直肠癌的综合治疗中,放疗是关键手段之一。但很多患者和家属都会困惑:放疗时机如何选择?放疗范围是怎么确定的?仅靠放疗能治好直肠癌吗?下面为大家解答这些问题。

一、如何确定放疗时机:规范化下的个体决策

直肠癌放疗的时机不是固定的,需要医生综合评估多方面因素后决定。笔者所在的北京大学肿瘤医院会通过多学科讨论,综合考量患者的意愿、身体状况、病变的大小、位置、分期以及病理类型等多方面因素来制定方案,明确采用根治性放疗、术前放疗还是术后放疗。

若选择根治性放疗或术前放疗,在确诊直肠癌后,患者通常会首先进行放疗。放疗结束后,一般不会立刻安排手术,而是等待6-8周后复查,此时放疗的毒副反应较轻,也可使放疗疗效充分显现,可根据复查结果进一步考虑手术决策。

图1 原创版权图片,不授权转载

此外,若患者首先接受手术治疗,且经专业评估需要术后放疗,术后放疗的启动时间主要取决于其身体恢复状况,一般在术后一个月左右。若患者体力恢复良好、能正常饮食,大便基本恢复正常,血压、肝功能等指标也无明显异常,便可开始放疗。

因此,放疗时机的选择是在规范诊疗基础上的个体化决策。

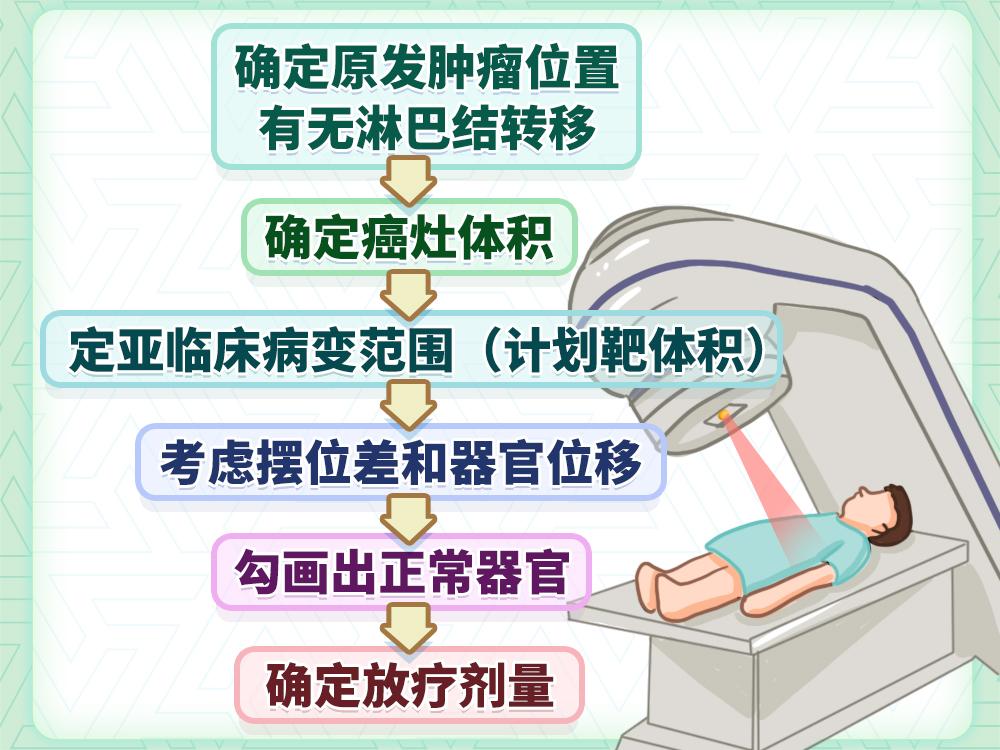

二、如何确定放疗靶区:核心是精准勾画

放疗实施过程中另一个环节是直肠癌放疗靶区的确定,这是放疗医生工作中最复杂、最核心的环节之一,直接关系到治疗效果和毒副反应。

第一步,要确定大体肿瘤体积。对于直肠癌患者,大体肿瘤体积要聚焦两大核心,一是原发肿瘤,需要明确肿瘤在直肠内的具体位置;二是淋巴结转移情况。针对原发肿瘤和转移淋巴结,患者完成定位CT后,医生会依据3-5毫米一层的横断面CT图像,逐层勾勒出原发肿瘤和转移淋巴结的大体体积。

第二步,要确定临床靶体积。由于肿瘤具有浸润性,在大体肿瘤周边,往往存在肉眼不可见的亚临床病变,即潜在的肿瘤细胞,以及可能发生淋巴结转移的区域。医生会围绕原发肿瘤和转移淋巴结的大体范围,进一步确定可能存在亚临床病变的区域,这称为临床靶体积。

第三步,确定计划靶体积。在上述基础上,综合考虑治疗中的摆位误差和器官位移,最终设计出计划靶体积。整个过程需逐层、逐步精准界定范围,同时还要在每层的横断面CT上勾画正常器官,如小肠、股骨头、膀胱、结肠等。

图2 原创版权图片,不授权转载

简单来说,放疗医生需要精准定义接受高剂量照射区域的靶区范围,明确需要重点保护的正常器官,才能制定处方剂量,后续进入下一个治疗环节。靶区的定义过程是放疗专业医生专业水平的集中体现,堪称其工作的精华所在。

三、放疗能治愈直肠癌吗?

随着放疗技术与方案的不断发展,“直肠癌仅靠放疗能否治愈” 成了很多人关心的问题。目前,可手术的直肠癌患者接受术前同步放化疗后,手术前复查评估疗效时发现,约15%-20%的患者肿瘤可以完全消失。最新研究发现术前应用更强的化疗或联合免疫治疗,可以有更多患者的肿瘤完全消失。对于这类患者,即使不进行根治性手术,或仅接受针对肿瘤局部的小型手术,也能取得与根治手术相当的治疗效果。

目前,术前同步放化疗后肿瘤已完全消失的患者,可采取仅密切观察的方式,而不进行手术。但这种方式必须谨慎,原因如下:

第一,疗效评估要严谨。医生需通过核磁共振、直肠镜等多种检查手段判断肿瘤是否达到完全消退。

第二,随访观察要严格。目前,对于这类未接受手术的患者,既往研究和临床经验发现部分患者的病灶会出现再生长,需要密切监测。若每次复查均显示肿瘤持续处于完全消失状态,则可继续观察。一旦发现异常变化或有复发迹象,需立即进行手术,此时仍能达到根治效果。

由此可见,部分直肠癌患者确实有可能通过放疗实现根治,但这种治疗方案需要由专业的医疗团队通过科学、恰当的评估方式来确定。治疗的核心并非纠结于选择哪一种单一手段,而是通过合理运用治疗方案与技术,最终让患者获得更好的生存效果和更高的生活质量。

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会