作者:董德左 北京大学肿瘤医院 主治医师

审核:王维虎 北京大学肿瘤医院 主任医师

放射治疗简称放疗,是利用放射线治疗肿瘤的一种方法。这些放射线包括放射性同位素产生的α射线、β射线、γ射线,X线治疗机产生的X线,以及加速器产生的X线、电子线,此外还涵盖质子束、粒子束等。

放疗的发展有着清晰的历史脉络,1895年伦琴发现X线,这一具有里程碑意义的事件为放射治疗奠定了基础;1899年,人类首次运用射线成功治愈患者;直到20世纪50年代,钴-60放射治疗机才正式问世;20世纪60年代,真正意义上的直线加速器被发明出来;进入20世纪90年代后,随着影像与计算机技术的飞速发展,精准放疗应运而生,其中包括立体定向放疗、适形放疗、调强放疗、图像引导放疗等技术,也正是从这一时期开始,放疗技术实现了突飞猛进的发展。

放疗离不开放射源,根据放射源所处位置的不同,放疗主要分为两大类:

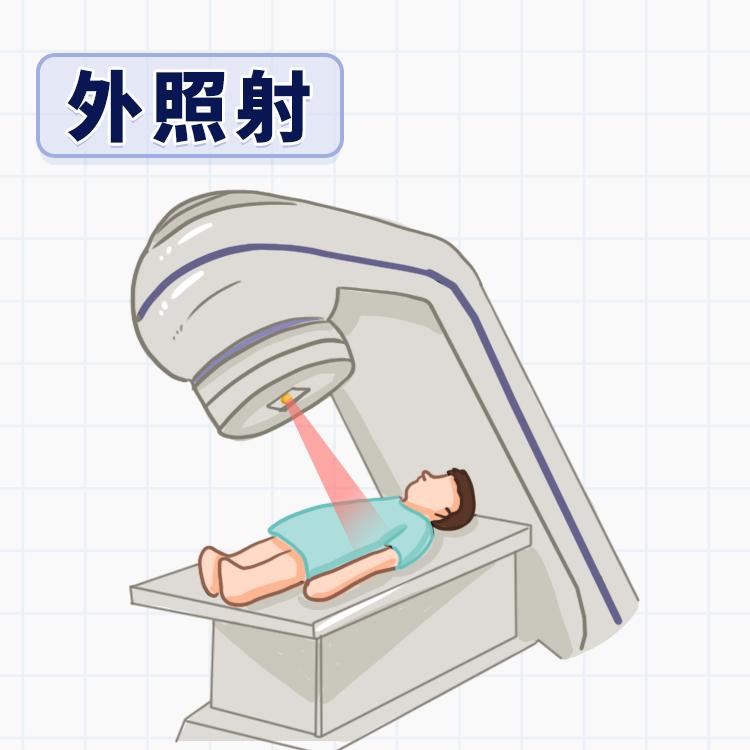

第一类是外照射(也称远距离照射),即放射源位于人体外一定距离处,从体外对肿瘤进行照射。

图1 原创版权图片,不授权转载

第二类是近距离治疗,指将放射源直接放置在需要照射的肿瘤或病变组织内,或是利用人体自然腔道,如鼻腔、鼻咽、气管、食管等,将放射源置于肿瘤局部。近距离治疗又可进一步分为组织间照射和腔内照射。

其他放疗技术基本都是在这两大类的基础上,通过技术更新或改进演变而来的。总的来说,放射治疗主要分为体外放射治疗和体内放射治疗。

放射治疗通过作用于肿瘤细胞DNA(脱氧核糖核酸)来实现治疗目的,其核心目标就是损伤或破坏肿瘤细胞的DNA,从而杀灭肿瘤。

放疗的生物效应主要分为两大类:

直接作用,射线直接作用于肿瘤细胞的DNA,若造成DNA双链断裂,就会形成致死性损伤,直接导致肿瘤细胞死亡。

间接作用,射线先与细胞内的原子或分子发生相互作用,产生自由基,自由基会迅速与周围的生物大分子(如DNA、蛋白质、脂质等)发生反应,并具有链式放大特性,同样能达到损伤并杀灭肿瘤细胞的效果。

综上,放疗杀灭肿瘤的生物学机制主要就包括上述直接作用和间接作用这两方面。

精准放疗是一个贯穿放疗发展全程的核心概念,也是未来放疗技术的主要发展方向。之所以这么说,是因为它要求在整个治疗流程中,每一步都实现“精准”的目标。

首先是精准的体位固定。患者就诊后,我们会先选择合适的治疗体位(比如仰卧,双手放于体侧),再使用热塑膜或真空垫等工具进行固定。以热塑膜为例,它原本是有一定厚度的硬质平板塑料膜,放入温水后会变软;将变软的膜迅速贴合在患者体表、头面部或肩部,待其随温度下降变硬后,就会形成完全适配患者身体外形的固定装置,从而实现体位的精准固定。

图2 原创版权图片,不授权转载

第二步是精准的放疗靶区,即放疗范围确定。完成体位固定后,患者会在模拟CT或模拟核磁设备上进行扫描,扫描获得的图像会传输至医生工作站。医生会在层厚3-5毫米的CT或核磁图像上逐层分析,明确需要接受高剂量照射的肿瘤区域,同时标记出需要重点保护的正常器官,以此确定精准的放疗靶区。

接下来是精准的计划设计。医生将确定好的肿瘤靶区即高剂量照射区域和保护区域的信息传递给物理师,由物理师借助计算机系统进行放疗计划的设计。设计过程中,物理师会通过反复模拟与运算,确保计划既能让肿瘤区域获得足够的高剂量照射,又能最大限度地保护周围的正常器官组织。

最后是精准的计划实施。放疗通常是分次进行的,患者每次治疗时的体位可能存在细微变化,因此需要通过专门的验证系统和图像引导系统进行实时监测与调整,确保设计好的放疗计划能够精准地在患者身上执行。

由此可见,精准放疗不仅是一个概念,更体现在临床治疗的每一个具体环节中。它的核心优势在于,在给予肿瘤区域高剂量照射以杀灭肿瘤的同时,最大限度地减少对周围正常器官和组织的损伤。

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会