作者:秦林 首都医科大学附属北京胸科医院 副主任医师

审核:傅瑜 首都医科大学附属北京胸科医院 主任医师

支气管结核,作为肺结核的一种特殊表现形式,是指发生在气管、支气管黏膜、黏膜下层甚至平滑肌及软骨的结核病。由于其临床表现缺乏特异性,支气管镜检查已成为诊断和治疗的“金标准”。

本文将带您了解支气管结核在支气管镜下的分型及其对应的治疗方案。

根据支气管镜检查的镜下特征,支气管结核主要分为以下六种类型:

Ⅰ型:炎症浸润型。表现为支气管黏膜明显的充血、水肿,病变黏膜上可见灰白色粟粒状结节,黏膜下组织肿胀,可能伴有不同程度的管腔狭窄。

Ⅱ型:溃疡坏死型。在充血水肿的基础上出现边缘不整、深浅不一的溃疡,溃疡表面覆盖大量灰白色干酪样坏死物。

Ⅲ型:肉芽增殖型。黏膜充血水肿减轻,溃疡面开始修复,但病变处可见肉芽组织增生,增生的肉芽组织可部分阻塞管腔。

Ⅳ型:瘢痕狭窄型。以瘢痕形成为主,导致管腔狭窄甚至闭塞。

Ⅴ型:管壁软化型。受累的气管支气管因软骨破坏而缺失或断裂,管壁失去支撑,形成塌陷。

Ⅵ型:淋巴结瘘型。纵隔或肺门淋巴结破溃进入气道,形成支气管淋巴结瘘,瘘口处可见脓性分泌物。

需要注意的是,一个患者往往不是单纯一种类型,而是多种类型混合存在,例如同时有溃疡和增殖表现,且在不同阶段,表现的类型可能发生变化。

支气管结核的治疗遵循“早期、联合、适量、规律、全程”的治疗原则,并强调综合治疗,包括全身药物治疗、局部药物灌注和支气管镜下介入治疗。

全身药物治疗(口服抗结核药物)是基础治疗。初治患者的疗程至少12个月,复治及耐药患者需要更长的疗程。即使接受了介入或外科手术,抗结核治疗的总疗程也需满足此要求。

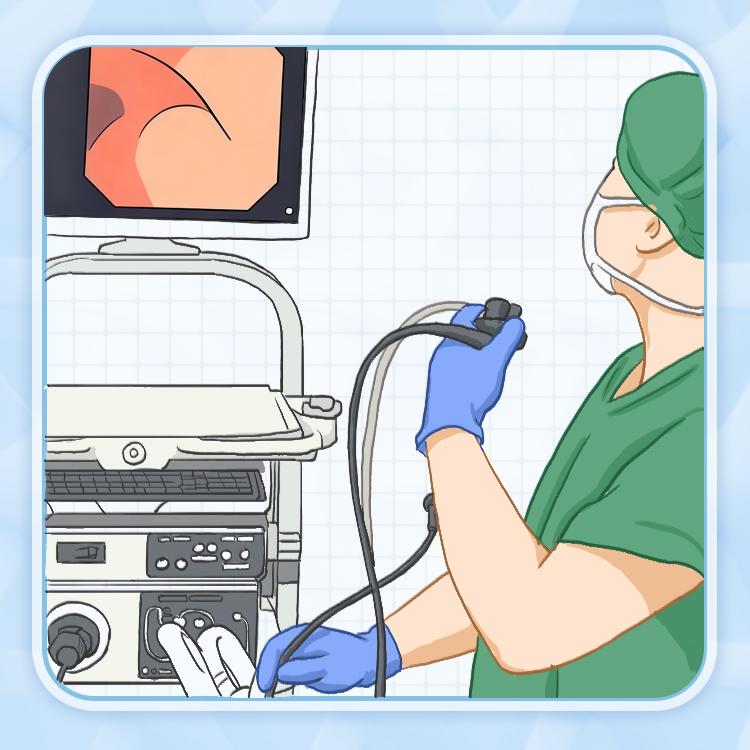

支气管镜在支气管结核的诊治中具有不可替代的作用。支气管镜可直视病变,并可通过刷检、活检确诊;根据支气管结核不同的分型,在支气管镜下可采用不同的介入治疗方法。

图1 原创版权图片,不授权转载

处于活动期,病变以充血水肿为主。每周一次支气管黏膜定点注射药物治疗是常用方法,旨在提高局部药物浓度,加强杀菌效果。

溃疡坏死型及肉芽增殖型,可通过支气管镜钳夹清除坏死物和增生的肉芽组织,打通气道,缓解症状。在清除病变后,可在局部注入抗结核药物(如异烟肼、阿米卡星等)。局部给药可提高疗效,显著缩短病程,预防或减轻并发症(如狭窄)的发生。

冷冻治疗是利用超低温使肉芽肿组织及结核分枝杆菌菌体坏死,特别适用于肉芽增殖型、淋巴结瘘型和瘢痕狭窄型。其优点是不易损伤气道软骨,穿孔风险低,局部反应轻。

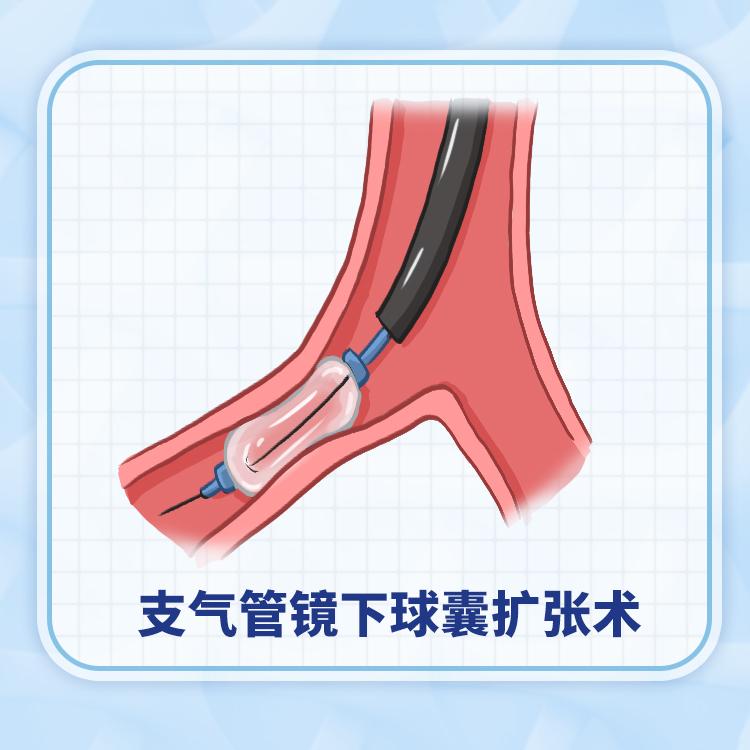

球囊扩张术是治疗瘢痕性狭窄的重要方法,通过物理力扩张狭窄的管腔。

图2 原创版权图片,不授权转载

对于较广泛的瘢痕狭窄,经反复球囊扩张无效者可考虑放置支架。但需注意,支架可能发生损坏或再狭窄,届时需取出。

管壁软化型因软骨破坏导致管壁失去支撑,可考虑放置支架来支撑软化的气道,维持通气。

淋巴结瘘型治疗的关键是促使瘘口愈合,可采用局部药物灌注、冷冻、热消融等多种方法综合治疗,目的是控制感染,促进瘘口闭合。

热消融术(包括激光、高频电刀、氩气刀等)通过发热效应使组织凝固坏死,适用于消融较大的肉芽肿或切割松解硬质瘢痕组织。但其操作要求高,需经验丰富的医生执行。因为热损伤极易导致后期瘢痕形成和狭窄,故对于黏膜或黏膜下病变需谨慎使用。

支气管镜下的介入治疗,关于其安全性,虽然存在极低概率的出血、气胸等并发症,但总体上操作是安全的,严重事件非常罕见。多数治疗可在门诊进行,患者无需长期住院。

支气管结核是一种需要高度重视的疾病,通过支气管镜的早期诊断和分型,并在此基础上制定个性化的综合治疗方案(全身治疗联合局部介入治疗),绝大多数患者能够获得良好预后,避免严重并发症的发生。遵从医嘱、完成全程治疗是战胜疾病的关键。

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会