作者:温贵如 北京市健宫医院骨伤科 副主任医师

审核:鲁 英 首都医科大学附属北京友谊医院骨科 主任医师

人体要想能够正常完成站立、行走、跑跳等功能,需要双足有正常形态和正常结构。其中这个形态就是咱们所说的脚形。

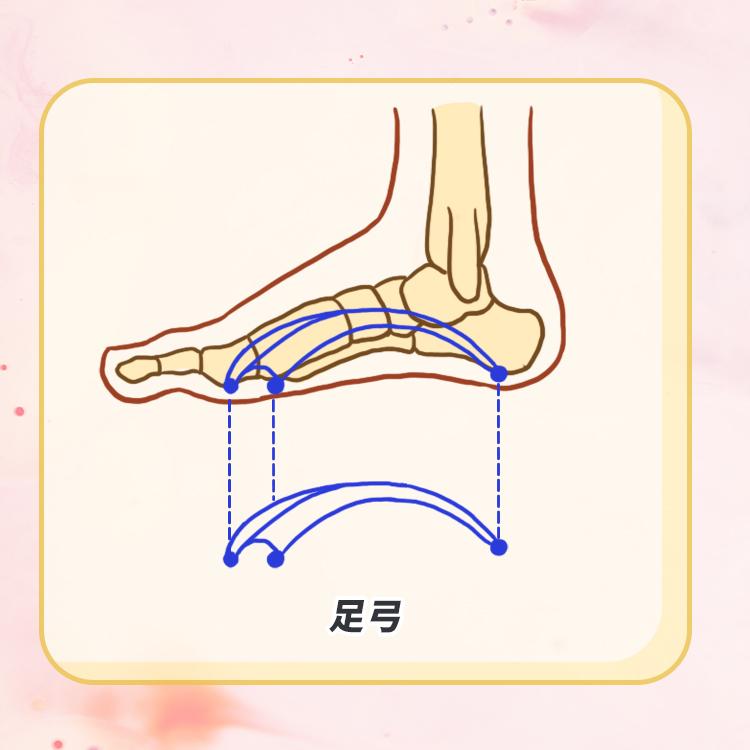

正常情况下,从足底看,能发现向上凸起的“弓形结构”,它们就像脚的“天然减震器”,分别是前足横弓、后足横弓、外侧纵弓和内侧纵弓。

图1 原创版权图片,不授权转载

其中,内侧纵弓是最关键的“功能担当”,它支撑着我们站立和行走时的主要力量,维持脚的正常形态。

如果原本凸起的内侧纵弓出现问题,比如塌陷变平,甚至完全看不到弓形,就是我们常说的扁平足。简单说,别人脚底有个“小坑”,扁平足的人这个“小坑”变浅、消失,脚底更容易贴紧地面。

当然,不是所有扁平足都会有不适,但如果扁平足长期存在,随着时间推移,可能出现各种症状,这时就发展成了“平足症”,常见表现有:

1.走路后脚“累得慌”。走一会儿就觉得脚底酸疼、疲劳,想停下来休息;

2.脚部疼痛范围扩大。一开始可能只是脚内侧疼,后来会发现脚后跟向外“歪”,医学称“足跟外翻”,前脚也跟着向外移,甚至连外脚踝附近也会疼,这是因为脚后跟外翻后,会反复撞击外踝,时间长了就引发疼痛;

3.走路能力下降。以前能轻松走几公里,现在走一小段就吃力,活动量明显不如以前;

此外,长期脚形异常会让整个脚受力“失衡”,少数人可能出现脚骨的“疲劳骨折”,比如反复走路导致骨头轻微断裂;大脚趾向小脚趾方向歪,还可能形成“拇外翻”,也就是常说的“大脚骨”。

引起平足症的原因有很多,包括先天因素和后天因素。

先天性因素是指出生时已存在,是由足部自身结构缺陷导致,常见2种情况:

1.软组织发育缺陷。孩子出生时,足部的韧带、筋膜、肌腱等结缔组织天生柔弱。足弓的形成需要骨骼作为支架,这些软组织像“弹簧”一样提供拉力,若软组织柔弱,拉力不足会导致骨骼排列改变,形成平足。

2.骨骼发育异常。先天性垂直距骨、先天性副舟骨、先天性跗骨联合,均属于足部骨骼天生存在缺陷,会引发平足。

后天因素是成年后逐渐出现,年轻时无明显平足,多与后天损伤、疾病或生活习惯有关,常见原因包括:

1.足部损伤。急慢性的足部伤害会损伤韧带、肌腱、筋膜,破坏足弓的维持拉力,导致足弓塌陷。

2.炎症性疾病。像类风湿性关节炎、痛风等疾病,会破坏足部的韧带和筋膜,降低其强度,进而引发平足。

3.糖尿病影响。长期糖尿病会损害足部末梢神经和血管,神经功能变差会导致肌肉力量减弱,血管问题会加速组织退变,最终使软组织松弛,形成平足。

4.肥胖与缺乏运动。尤其女性到四五十岁后,若体重逐渐增加且活动少,足部肌肉会变柔弱。过大的体重会给肌肉、韧带带来超出承受能力的压力,慢慢导致骨骼变形,引发平足。

5.胫后肌功能异常。胫后肌对维持足弓至关重要,若因各种原因导致该肌肉功能不健全或失去功能,也会造成平足。

平足症的应对,关键要从“源头”入手,既要做好预防,也要及时减轻症状、延缓足部畸形的发展。

图2 原创版权图片,不授权转载

比如运动对改善平足相关状态有帮助,但不能盲目练。要根据自己的年龄和身体状态选合适的运动类型,比如足趾抓毛巾、踮脚尖等足部肌肉力量训练、游泳、快走等低强度有氧运动,且运动强度需适中。如果运动过量,不仅可能伤脚,还可能造成膝盖、脚踝等其他部位的损伤。

其次,体重过重会增加足部负担,可能加重平足情况,所以控制体重很重要。

另外,如果有糖尿病、足部炎症等基础问题,要积极治疗和控制这些疾病,因为它们也可能影响足部健康,及时干预能减少平足症的发展风险。

如果平足症已经形成,治疗方式要根据足部的“灵活性”来定:

对于柔性平足患者,足部还能活动、有一定弹性,不用急着手术,建议先尝试穿矫形鞋或垫矫形鞋垫。这些专用器具能帮助调整足部受力,改善走路时的不适,还能延缓畸形的进展。

如果病情严重,比如足部僵硬、症状明显影响生活,矫形鞋或矫形鞋垫效果不好,或者畸形已经比较严重,建议咨询医生,可能需要通过手术来治疗。

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会