近日

“新毒株甲型H3N2来袭”

话题冲上热搜

引发热议

一到秋冬季

流感又双叒叕来了

这一次还来势汹汹

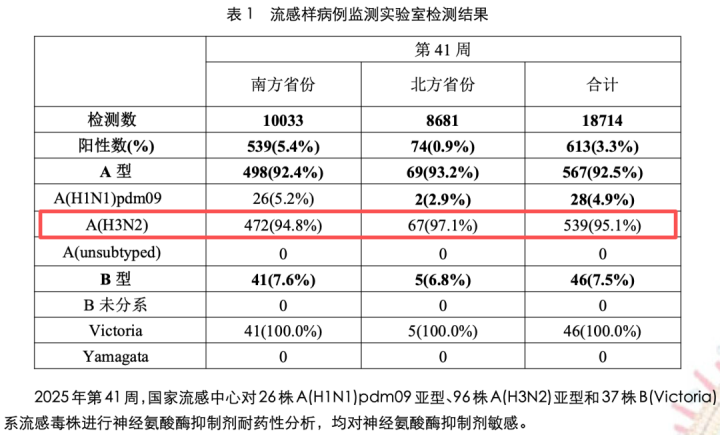

据中国疾病预防控制中心发布的流感监测周报显示,第41周(10月6日~10月12日)检测出的流感病毒阳性标本中,甲型H3N2毒株已成为主流。

去年流行的主要毒株是H1N1,今年换成H3N2,这意味着公众对H3N2的免疫力相对较低,今年流感季感染人数或将增加。

有什么方法

能让这个冬天少生病吗?

一起看看↓↓↓

甲型H3N2是“何方神圣”?

H3N2并不是新面孔,早在1968年,首次大规模暴发,波及全球至少55个国家和地区。此后,它并未消失,而是像“换季新装”一样,周期性变异、卷土重来,成为流感季的常客。

作为一种主要的甲型流感病毒,H3N2引起的典型症状包括:高热、咽喉痛、咳嗽、全身肌肉关节酸痛。

其临床表现与其他甲型流感(如H1N1)相似,但传染性更强、传播速度更快。

很多人觉得流感就是“重一点的感冒”,吃点药休息休息就能好?

虽然两者都可能引起咳嗽、流涕等呼吸道症状,但流感最突出的特点是全身症状较重:

高烧不退:体温可在短期内迅速升至38.9℃~40℃。

疼痛明显:头痛、咽痛、全身肌肉酸痛。

极度乏力:疲劳感显著,影响正常活动。

全身不适:可伴随呕吐、腹泻等消化道症状。

用最简单的方法阻断病毒的入口

①洗手,不只是习惯问题

手部卫生看似简单,却是抵御呼吸道感染的第一道防线。一项荟萃分析纳入6项随机对照研究[1]发现:每增加一次洗手,急性呼吸道感染的日风险就能下降约3%;如果每天能保持10~15次有效洗手(含肥皂或酒精洗手液),总体感染风险可下降近30%。

这不是小数目——在流感或普通感冒高发的冬季,意味着每三个人中就能少一个被病毒击倒。

②戴口罩,低成本却高效的物理防线

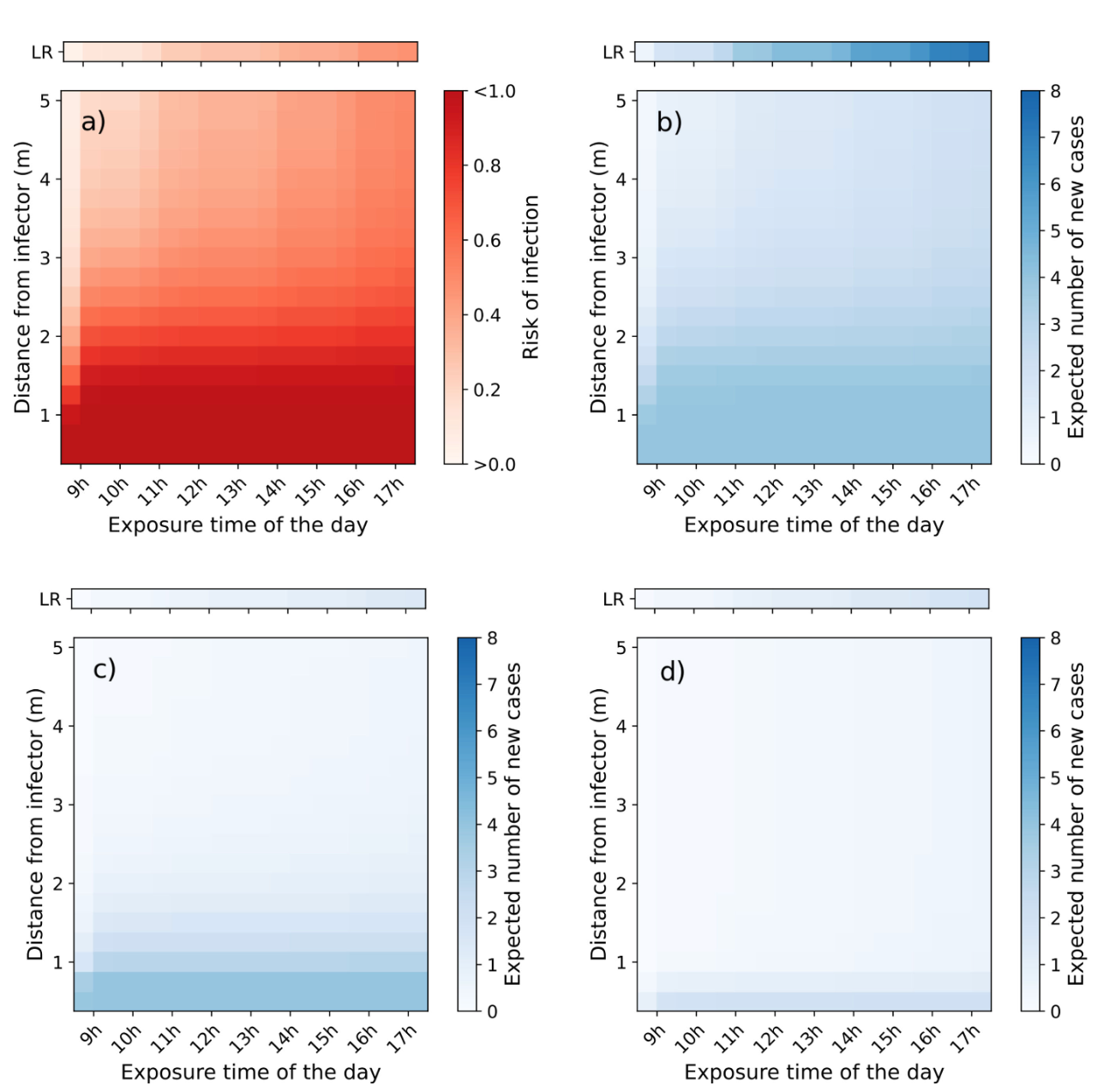

合适的防护能显著降低呼吸道病毒吸入量,尤其在密闭场所或人群聚集时,佩戴口罩依然是最经济、最直接的自我防护方式之一。

最新的空气传播模型提示:FFP2级口罩能将吸入病毒剂量减少约13倍,而在通风不良的办公室,8小时的暴露相当于一次15分钟未戴口罩的面对面交谈风险[2]。

参考资料[2]:二次感染风险分布热图,a、b为未干预条件下的风险,c为所有学生佩戴FFP2口罩后,d为感染者佩戴外科口罩。

这说明,良好的通风、空气净化与合适的防护措施,并非多此一举,而是现代科学赋予我们的外在免疫系统。

③鼻腔冲洗,清理病毒落脚点

鼻腔是呼吸道病毒最早登陆的地方。来自意大利的综述指出,每日两次、使用0.9%~3%盐水的低压冲洗,能显著减少鼻炎和上呼吸道感染症状的复发,同时降低抗生素使用率[3]。——通过冲走病毒、灰尘和炎症介质,让鼻黏膜保持健康屏障功能。

从手到口罩,再到鼻腔,每一个入口都值得我们多花一点心思。这些看似微小的动作,往往决定了冬天过得顺不顺。

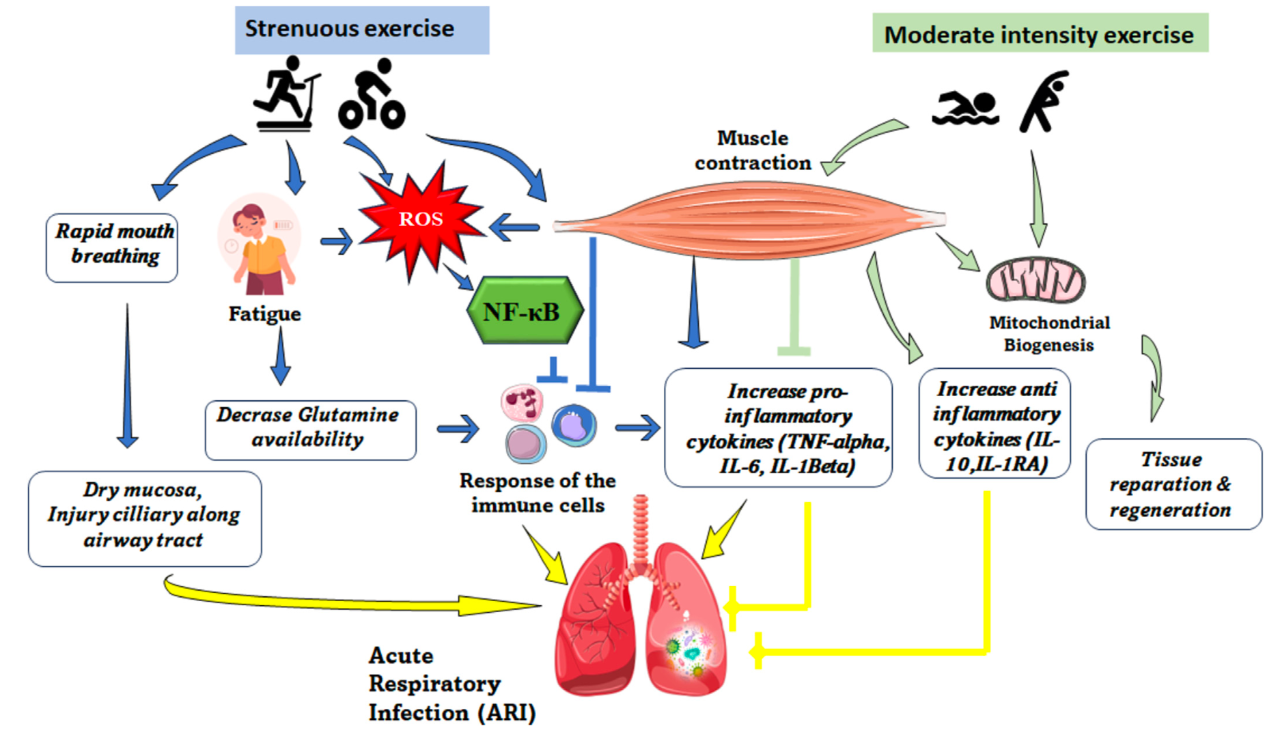

来自印度尼西亚日惹大学的综述表明:规律的中等至高强度运动(如快走、慢跑)能增强呼吸道黏膜免疫,降低急性呼吸道感染(ARI)的发病率[4]。

运动通过提高呼吸肌力量、改善肺通气效率和抗炎能力,为身体筑起一道防线。

参考资料[4]:运动、免疫反应和急性呼吸道感染的关系

②睡眠,被忽视的免疫药方

除了规律运动,免疫力的另一根支柱是——睡眠。

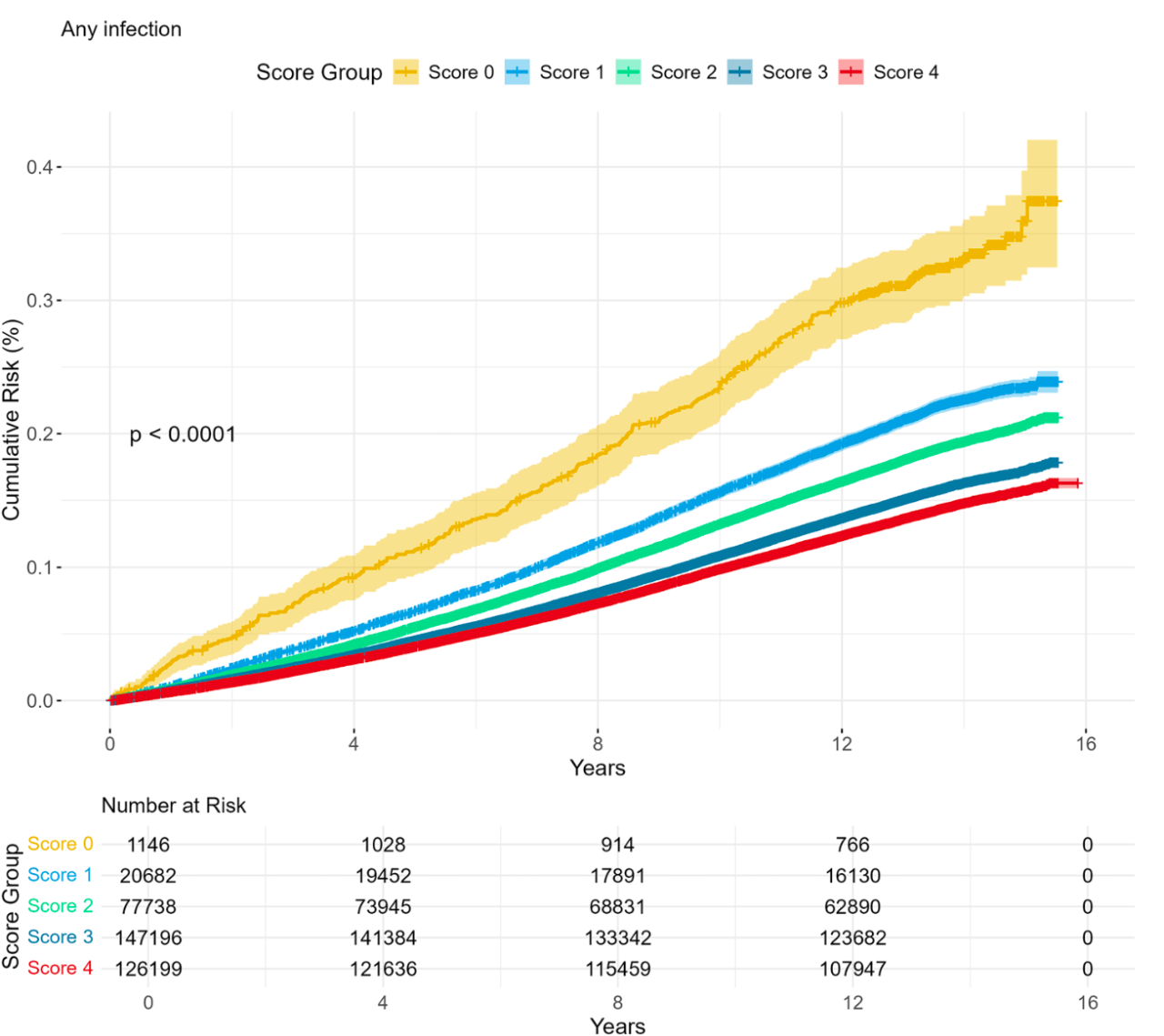

英国生物样本库对近40万人进行了13.5年的随访,结果显示:保持7~8小时睡眠、早睡型作息、无失眠和白天不嗜睡的人,感染住院风险显著降低,其中肝脏感染风险降低20%,败血症风险降低9%[5]。

参考资料[5]:按健康睡眠评分分层的任何感染的住院累积风险(得分越高睡眠越好)

研究者估计,如果所有人都能养成健康睡眠模式,约10%的感染住院可以被避免——良好的睡眠,确实是免疫系统最廉价的修复剂。

如果说运动与睡眠是身体内部的调节,那么科技改善的是我们所处的外部环境。

①房屋保温,让身体不再暗耗能

日本的全国调查显示,居住在室温18°C以上、保温良好的住宅中,中老年人的高血压和心血管病风险明显降低。模型分析表明,改善住宅保温能延长夫妻合计健康寿命0.3~0.5个质量调整生命年(QALY),且经济成本效益显著[6]。

简单地说:冬天让家更暖,不只是舒适,更是健康投资。

②空气净化器:不只是除尘,更能稳血压、护血管

美国多中心随机交叉试验发现:在血压偏高人群中,使用HEPA空气净化器一个月后,收缩压平均下降3.0mmHg,而假装置组则无变化[7]。

空气质量改善不仅利于心血管健康,也能降低空气中病毒颗粒浓度,从源头上减少吸入风险。

③被动加热(如泡澡、桑拿):为血管放松

热水带来的温度刺激,不只是舒缓。哈佛大学与日本学者的系统评价汇总了20项随机对照试验,结果显示:全身性被动加热(如热水浴、桑拿)可使收缩压平均下降约4mmHg,尤其在有心血管风险人群中更明显[8]。

发表于《当前心脏病学评论》的综述指出,规律的热水浸泡还能改善血管顺应性和内皮功能,降低高血压及动脉硬化风险[9]。一项针对18篇研究的系统回顾[10]提醒:水温控制在40℃~42℃,每次10~20分钟,以胸口为界浸泡即可;若时间过长或水温过高,反而可能因血压骤降、心律不齐或晕厥而危险;特别是老年人或饮酒后,不宜独自泡澡。

有些防护来自身体的日常努力,有些则来自科学的“提前部署”。疫苗,就是这样的防线。

瑞典一项多中心随机试验显示,心梗后接种流感疫苗的患者中,一年内全因死亡风险降低41%,心血管死亡风险降低40%[11]。

研究者认为,这不仅因为疫苗预防了病毒感染,更因为它抑制了感染诱发的全身炎症反应,减少了心脏的连锁损伤。

对于患有慢性病或心血管风险的人来说,这支看似平常的疫苗,往往能护心于无形。

从改善生活环境到强化免疫记忆,科学的防线正在从外到内层层延伸——让我们在寒冬中拥有更多底气。

冬天少生病,其实是生活与科学达成的和解。勤洗手、常通风、规律睡眠、适度运动、让身体保持温暖,并在合适的时机接种疫苗。科学的力量,往往不喧哗,却能在一次次呼吸与心跳之间,默默守护我们的平衡。

当窗外的北风掠过树梢、鼻尖微凉的那一刻,愿你体内那团免疫的火,依旧温暖而安稳地燃烧着。

来源: 福建科普

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

福建省科学技术协会

福建省科学技术协会