在人类社会,社交如同空气一般不可或缺,社交生活中,有外向的“E”人、有内向的“I”人、有社恐,也有社牛,奇妙的是,这并非人类专属。动植物也有自己独特的社交语言与性格偏好。有一种植物,那可能得算作“E”类,会热情到让你无所适从,尤其是北方的小伙伴,可能小时候都玩过它的种子。

我的孩子,请全部带走!

如果你曾在8、9月去过辽阔的草原,那一定收到过草原慷慨赠送的礼物——苍耳子(然而你一般并不想要)。苍耳子是菊科(Asteraceae)苍耳属(Xanthium)的一种一年生草本植物苍耳(Xanthium sibiricum)的果实,枣核形状的它们长着一身钩刺,很像炸毛的河豚。 苍耳子是见牛跟牛走,见羊跟羊走,见狗跟狗走,见人跟人走,只要有短暂的接触,它就能黏上你搭上便车跟你四处云游,而且想要摘下来还挺费手,简直就是社交悍匪一般的存在,因此又被人戏称为“赖皮毛子”。

苍耳的社牛属性也是“雌雄有别”。它们开的是单性小花,雌性小花和雄性小花分别生长在不同的头状花序中,但同处一株植物上,这在植物学上叫作雌雄同株。别看苍耳的花序都呈浅绿色,辨认起来其实一点都不难。

雄性头状花序通常呈小球状,一般成束聚生在枝条的顶端。而雌性头状花序则更沉稳一些,近似椭圆形,簇生在叶腋里。包围雌花序的总苞片有两层:外层披针形,约 3 毫米长,上面覆盖短柔毛;内层则紧密结合成一个囊状的小壳。仔细观察雌花的顶端,会看到一个“鸟喙”般的尖头,那其实是花萼和花冠合生形成的构造,线状的柱头正从这小小“喙口”里探出头来,耐心等待风把雄花的花粉吹来。

真正的“社牛爆发期”发生在授粉之后。随着雌性头状花序的总苞逐渐变硬、变厚,它们会发育成一个表面密布倒钩的刺球状果序(注意:这不是一个果,而是一个由总苞变化而来的“果序”)。这个刺球里通常包含 1–2 枚真正的果——瘦果,一般只有一枚成熟。

那身倒钩,就是为了在未来牢牢挂住动物的皮毛或人类的衣物,把种子免费“托运”到远方。好好的头状花序,最后变成一件“搭便车专业工具”,堪称“花本柔弱,为母则刚”的典范。

苍耳 图片来源:wiki百科

那么问题来了,苍耳为什么不像苹果之类的果实一样长出美味的果实吸引动物传播种子,而是长了一身钩子呢?这是因为,苍耳通常生长在竞争激烈的荒地或边缘地带,选择钩刺这种低能耗的结构更符合生存策略钩刺能通过被动附着实现远距离传播,而依赖动物取食的果实可能面临种子被消化破坏的风险。苍耳的钩刺设计确保种子完整落地,且传播范围更广,在人类活动频繁或动物迁徙路径不稳定的区域,钩刺的“搭便车”机制比依赖特定动物取食更为可靠,是一种对环境的适应性的表现。

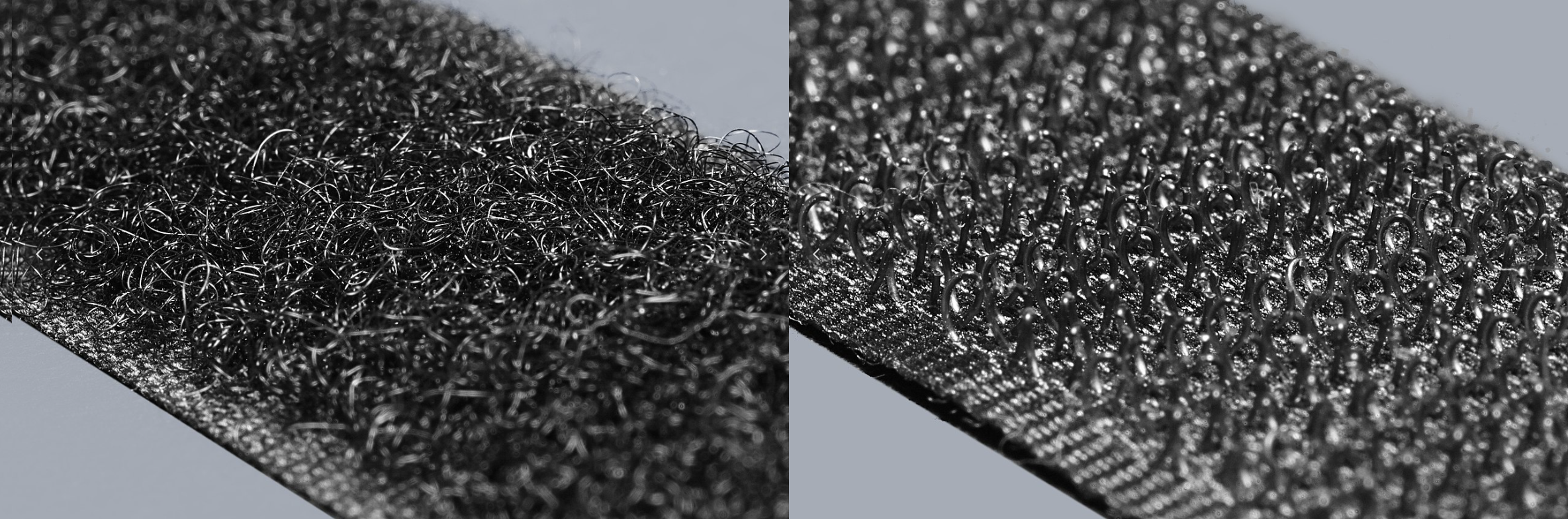

最后再说一个跟苍耳稍微有点关系的趣闻,在1941年,瑞士工程师乔治·德·梅斯特拉尔(George de Mestral)遛狗时发现裤脚粘了好几个刺球,他仔细研究了刺球上的钩状结构,发现其表面密布着成千上万的微小钩状物,正是这些钩子与织物纤维的环状结构相互勾连,形成牢固的黏附效果。经过几年的研发,魔术贴诞生了,这一发明目前广泛应用于航天服、医疗绷带等领域。

大家都非常熟悉的尼龙子母扣 图片来源:wiki百科

网上很多帖子说那天黏在工程师裤腿上的刺球是苍耳,但其实那是牛蒡的果序。不过嘛——以人类的智慧,如果那天不是牛蒡来“示范”,苍耳迟早也能抓住机会展示它那一身行走的工程学。

牛蒡种子上的小钩子 来自wiki

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨中国科协科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨李彤 生态学硕士 科普作者

审核丨顾垒 首都师范大学生命科学学院 副教授 中国植物学会教育工作委员会委员

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划