作者:韩小弟 首都医科大学附属北京天坛医院 主任医师

审核:万伟庆 首都医科大学附属北京天坛医院 主任医师

脑胶质瘤是最常见的原发性脑内肿瘤。随着医学进步,靶向治疗已成为脑胶质瘤综合治疗的重要组成部分,为患者提供了新的治疗希望。

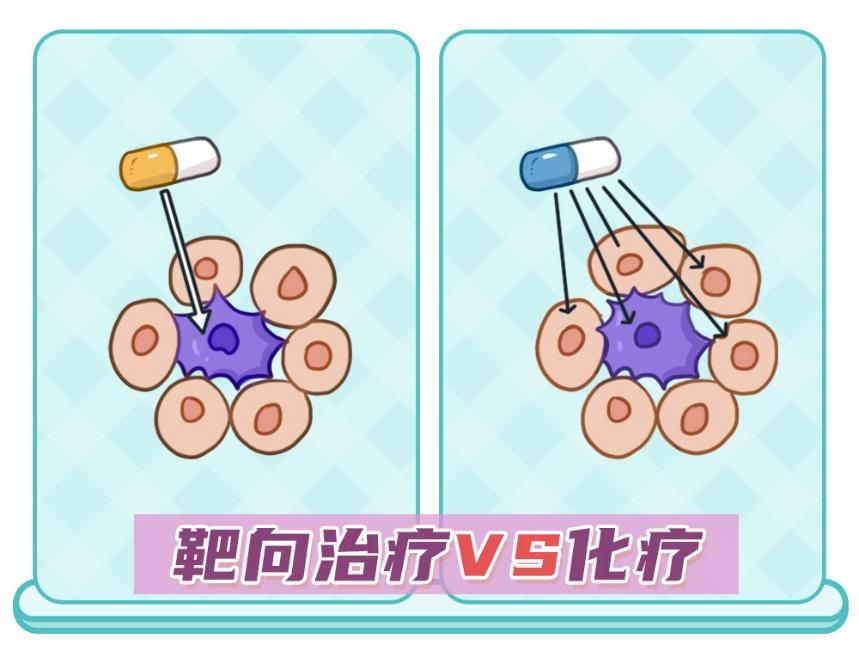

靶向治疗是针对肿瘤组织或细胞特有的基因变化为靶点,在分子水平上阻断肿瘤生长信号通路的治疗方法。与传统化疗不同,靶向药物能够更精准地识别和攻击肿瘤细胞,减少对正常细胞的损伤,从而提高治疗效果并降低副作用。

图1 原创版权图片,不授权转载

脑胶质瘤患者是否适合靶向治疗,主要取决于肿瘤的分子分型和基因检测结果。需要根据肿瘤的基因突变类型和患者的具体情况选择适用药物,而非所有患者都适用同一种靶向药物。

复发或进展的脑胶质瘤患者,当标准治疗方案(手术、放化疗)效果不佳或肿瘤复发时,靶向治疗可作为重要选择;存在特定基因突变的患者,如携带IDH1/IDH2突变、BRAF基因、V600E突变、NTRK基因融合等特定分子标志物的患者,可能从相应靶向药物中获益;肿瘤伴有明显水肿或坏死的患者,抗血管生成的靶向药物如贝伐珠单抗,对此类患者效果显著;某些特殊类型的脑胶质瘤,如室管膜下巨细胞星形细胞瘤,mTOR通路抑制剂有效。儿童低级别胶质瘤,BRAF抑制剂有效。

图2 原创版权图片,不授权转载

目前已有多种靶向药物用于脑胶质瘤治疗。贝伐珠单抗于2009年获FDA批准用于复发性胶质母细胞瘤。作为抗血管内皮生长因子(VEGF)的单克隆抗体,它能抑制肿瘤血管生成,减轻脑水肿,快速改善症状;沃拉西德尼于2024年获FDA批准,用于IDH1/IDH2突变的2级星形细胞瘤或少突胶质细胞瘤,是首款针对IDH突变脑胶质瘤的靶向疗法;托沃拉非尼于2024年获FDA批准,用于携带BRAF重排或BRAF基因、V600E突变的复发或难治性儿童低级别脑胶质瘤;依维莫司适用于结节性硬化症相关的室管膜下巨细胞星形细胞瘤;拉罗替尼用于NTRK基因融合突变的胶质瘤。

靶向药物的给药方式主要包括口服给药和静脉注射两种。口服给药主要是各类小分子酪氨酸激酶抑制剂(如阿帕替尼、厄洛替尼等),患者可在家服用,更为便利。静脉注射主要是单克隆抗体类药物(如贝伐珠单抗),需要定期到医院输注。不同药物的用药频率也不同,如贝伐珠单抗通常每3周用药一次,而某些口服药物需要每日服用。

靶向药物的治疗效果因药物和患者个体差异而有所不同。比如贝伐珠单抗对于复发性高级别胶质瘤,可延长无进展生存期,但对新诊断的胶质母细胞瘤未能显著延长总生存期。靶向药物治疗的见效时间也不同,有些药物,如贝伐珠单抗,可能几天内就见效,而有些药物需要数月才能评估效果。

靶向药物治疗面临的主要挑战是耐药性问题。大多数靶向药物在使用一段时间后会出现疗效下降。如贝伐珠单抗通常在用药6-8个月后可能出现耐药。耐药机制复杂,可能涉及肿瘤细胞信号通路的代偿性激活或新的基因突变产生。为解决耐药问题,临床上可采取联合用药策略(如靶向药联合化疗或免疫治疗),或在耐药后重新进行基因检测寻找新的靶点。

靶向治疗虽然相对化疗副作用较小,但仍有一些需要关注的不良反应。如贝伐珠单抗可能引起高血压、蛋白尿、出血风险增加,并影响伤口愈合;EGFR抑制剂常见皮肤反应和黏膜溃疡;mTOR抑制剂可能引发口腔溃疡和高血糖。用药期间需要定期监测相关指标,并及时处理不良反应。

靶向治疗为脑胶质瘤患者提供了新的希望,特别是那些具有特定基因突变和复发难治的患者。治疗前进行全面的基因检测至关重要,这样才能选择最合适的靶向药物。虽然靶向治疗面临耐药性等挑战,但随着新技术和新药物的不断涌现,脑胶质瘤的治疗前景正在变得更加光明。

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会