作者:邱建辉 北京大学第一医院 主治医师

审核:龚 侃 北京大学第一医院 主任医师

泌尿系统结石,俗称“尿石症”,是泌尿系统最常见的疾病之一,给社会和个人带来了沉重的负担。据统计,我国泌尿系结石的总体发病率约为5%~10%,在南方部分地区甚至高达10%以上,且近年来呈现上升趋势。它不仅导致剧烈的肾绞痛、血尿和尿路感染,严重时可引发肾功能衰竭,是劳动力丧失的重要原因之一。其所带来的社会负担极为显著,包括高昂的直接医疗成本(如急诊、手术、药物费用)以及因误工、生产力下降造成的巨大间接经济损失。因此,对结石进行科学的预防与管理,具有极其重要的公共卫生意义。

泌尿系统结石的管理需要综合考虑病因分析、规范治疗和科学预防多个环节。随着健康知识的普及和医疗技术的进步,患者不仅能在结石发作时获得更微创、高效的治疗,还能通过深入理解成因并调整生活方式,有效降低结石的复发率,从根本上减轻疾病带来的痛苦和经济负担,提升生活质量。

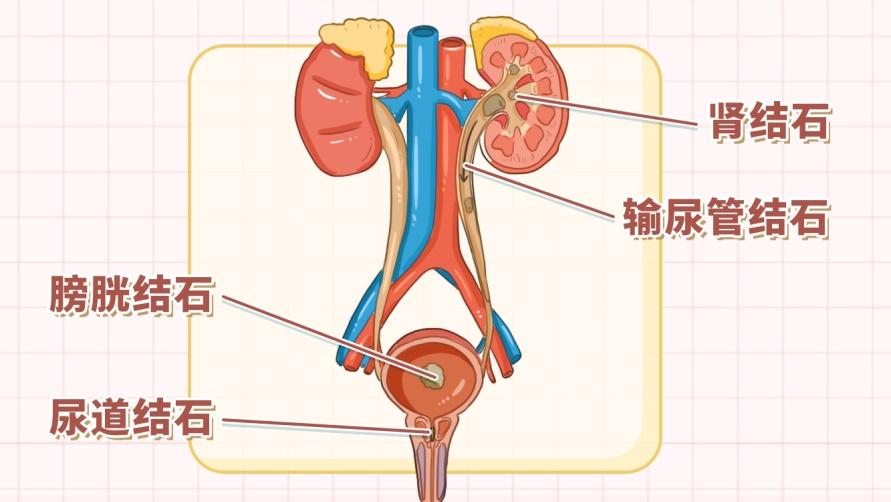

图1 原创版权图片,不授权转载

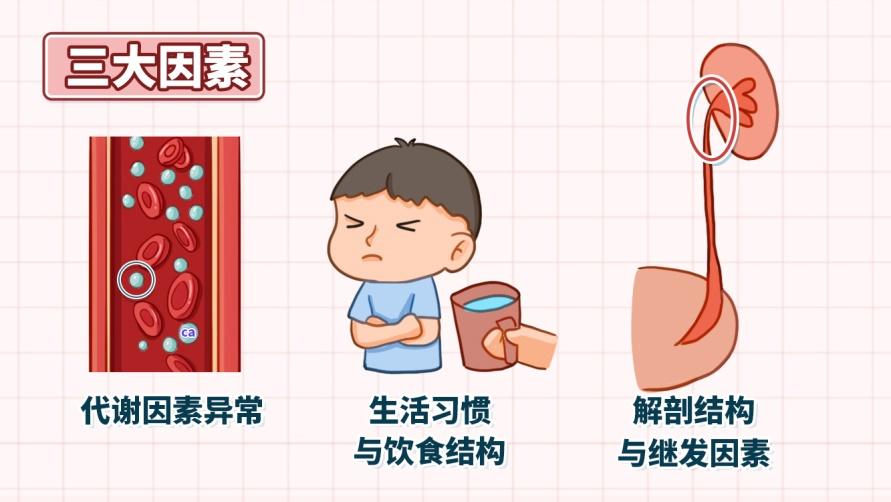

泌尿系统结石的形成,是尿液中的物质过饱和析出、最终聚集长大的结果。其核心成因总体上可分为三大类:

第一,代谢因素异常,是结石形成的“内部发动机”。尿液中的成石物质(如钙、草酸、尿酸)浓度过高,或抑制结石形成的物质(如枸橼酸)浓度过低,打破了尿液的平衡。常见的代谢异常包括高钙血症、高尿酸血症、高草酸血症等。这些代谢异常可能与遗传、内分泌疾病或某些饮食习惯有关。

第二,生活习惯与饮食结构,是结石形成的“外部燃料”。这是最常见且最可干预的因素。饮水不足是导致结石的首要危险因素。尿量过少使得尿液浓缩,成石物质更易达到过饱和状态。饮食失衡也是结石形成的推手,如高钠(盐)饮食会增加尿钙的排泄;高动物蛋白摄入会升高尿钙和尿酸,同时降低尿枸橼酸;高草酸饮食(如菠菜、坚果、浓茶)直接增加尿草酸负荷;高嘌呤饮食(如海鲜、动物内脏)促进尿酸结石形成。

第三,解剖结构与继发因素,是结石形成的“温床与推手”。尿路梗阻常会继发结石,如肾盂输尿管连接部狭窄、前列腺增生等,导致尿液排出不畅,易于晶体沉积。反复尿路感染的状态下,某些细菌能分解尿素,改变尿液酸碱度,促进磷酸铵镁结石(感染石)的形成。此外,某些疾病或药物也会促进结石生成,如甲状旁腺功能亢进、肠道疾病(如克罗恩病,影响草酸吸收)、以及某些利尿剂、化疗药物等。

图2 原创版权图片,不授权转载

基于以上成因,结石的预防也对应地形成了一套多层次、个体化的策略。

第一,生活方式干预,是预防体系的基石。

大量饮水:这是最重要、最经济有效的预防措施。保证每日尿量在2-2.5升以上,使尿液保持稀释,颜色清亮。

合理膳食:需要根据结石成分分析结果进行针对性调整。通用的原则包括:限制钠盐摄入、均衡摄入蛋白质、避免过量摄入高草酸食物,并增加富含枸橼酸的食物(如柠檬、橙汁)。

第二,药物预防与代谢调理,是针对性的“精准打击”。当生活方式干预效果不佳,或患者存在明确的代谢异常时,需进行药物治疗。

针对高钙尿症:可使用噻嗪类利尿剂,它能减少尿钙的排泄。

针对低枸橼酸尿症:补充枸橼酸钾是最佳选择,它能碱化尿液、直接抑制结石形成。

针对高尿酸尿症:使用别嘌醇减少尿酸生成,或使用枸橼酸钾碱化尿液。

针对感染性结石:关键在于控制感染,并可能使用乙酰羟肟酸、氯化铵等药物辅助治疗。

第三,定期随访与监测,是巩固防线的保障。

由于结石复发率高,定期随访至关重要。这包括:影像学检查、尿液分析、血生化检查、结石成分分析等项目。

泌尿系统结石的成因虽然因人而异,但预防体系已经非常明确。当前通过综合性的饮食管理、足量饮水和必要的药物干预,大多数患者的复发率可被显著降低。随着精准医学和代谢组学的发展,未来对结石的预防将更加个性化。通过更精细的尿液和血液代谢物分析,可以为每位患者量身定制最佳的饮食和用药方案。虽然彻底改变一个人的体质仍面临挑战,但通过长期、科学的健康管理,我们完全有能力将结石的威胁降到最低,让患者远离结石的痛苦。

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会