作者:吴华 北京医院 主任医师

审核:宋刚 中国医学科学院肿瘤医院 主任医师

要了解慢性肾脏病,首先需要认识肾脏的结构与功能。我们每个人都有两个肾脏,位于腰部两侧,大小相近。由于右肾上方有肝脏,因此右肾位置略低于左肾。

从解剖结构来看,若将肾脏剖开,类似观察猪腰子的剖面,外层一圈称为肾皮质,主要由肾小球构成;内层则是肾髓质,由肾小管、集合管、肾盏和肾盂组成。这就是肾脏的基本解剖结构。

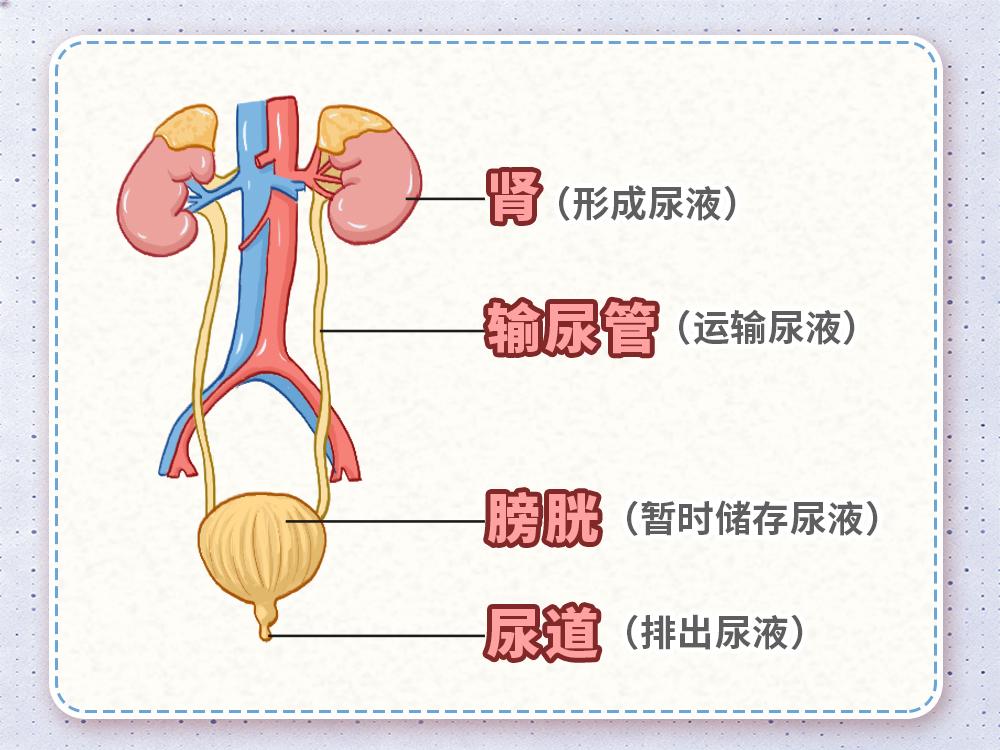

尿液的生成过程,血液中的成分首先经肾皮质的肾小球滤过,形成原尿;原尿再流经肾小管、集合管,汇入肾盏和肾盂,随后通过输尿管排入膀胱;膀胱储存尿液,当尿液积聚到一定量时,人会产生尿意,最终通过尿道排出体外。此外,肾脏通过肾动脉和肾静脉完成血液循环,为其功能提供支持。

图1 原创版权图片,不授权转载

肾脏最广为人知的功能是排尿,主要负责排泄体内多余水分和代谢毒素,同时调节各种电解质平衡。但实际上,肾脏还是重要的内分泌器官。它能分泌肾素,后续通过血管紧张素、醛固酮等激素来调节血压;分泌促红细胞生成素辅助造血;参与缓激肽系统;还能生成维生素D3的代谢产物,帮助改善骨代谢。因此,肾脏兼具排泄、内分泌双重功能。

关于慢性肾脏病,“慢性”意味着病程需超过三个月,而“肾脏病”则以肾脏病变为核心。2002年美国公布的国际标准(现通用)将肾小球滤过功能作为主要判断依据,其英文简称为CKD(C即 “慢性”Chronic,K即“肾脏”Kidney,D即“疾病”Disease)。

慢性肾脏病的诊断需满足,一是病程超过三个月,二是肾小球滤过率小于60毫升/分钟,或存在尿常规异常、肾脏结构异常,亦或是患有其他明确的肾脏疾病。

北大医院王海燕教授牵头的研究显示,通过对某地区发病率的统计推算,中国慢性肾脏病的总体患病率约为10.8%。不同地区、城乡之间略有差异,大致在9%至11%之间,比黑人的患病率稍高一些。

慢性肾脏病的本质是肾脏结构逐渐发生改变。首先,肾小球可能出现病变,比如肾小球肾炎患者若长期存在大量蛋白尿,会损伤肾组织,导致肾小球基底膜、系膜细胞发生改变,进而引发肾小球硬化,使肾小球滤过面积减少,滤过功能下降。

其次,原发性肾小管疾病也可能反过来影响肾功能。此外,还有多种致病机制,比如血流动力学改变“高滤过学说”,肾小球长期处于高滤过压、高灌注状态,常见于长期高血压、糖尿病患者,全身血压升高会导致肾小球滤过压随之升高,逐渐引发肾小球硬化,滤过功能受损,病情缓慢进展,最终导致肾功能持续下降、肾脏萎缩。

除血流动力学改变外,免疫因素(如狼疮性肾炎、紫癜性肾炎、肾小球肾炎等免疫相关性疾病)和炎症状态也会参与其中,导致肾脏组织结构发生改变。

如何预防慢性肾脏病是大家关注的重点。首先要明确高危人群和危险因素:

年龄:老年人是高危人群,70岁、80岁以上者应每年筛查肾脏,即便目前无异常,也需注意防护。

图2 原创版权图片,不授权转载

高血压:高血压患者必须将血压控制达标,无论使用几种降压药,都要确保血压稳定。很多人存在误区,比如担心“降压药吃多了撤不下来”“降压药伤肾”,从而拒绝加药或停药,导致血压持续偏高。实际上,目前主流的几大类降压药对肾脏损伤极轻,甚至部分药物具有肾脏保护作用,坚持控压是首要任务。

糖尿病:糖尿病患者需严格控制血糖,无论是口服降糖药还是胰岛素,对肾脏的直接损伤都较小,但用药需根据肾功能调整,肾功能越差,对部分降糖药的使用越受限。例如常用的二甲双胍,在肾功能正常时,尤其适合肥胖糖尿病患者,可安全使用;但当肾小球滤过率小于30毫升/分钟时,就不再适合使用,并非该药伤肾,而是肾功能不佳时易引发其他并发症。

此外,还需控制血脂、血尿酸等危险因素。若已出现肾功能异常,饮食控制至关重要,高血压患者必须坚持低盐饮食,低盐是首位,降压药次之,否则即便服用多种降压药,控压效果也会大打折扣;糖尿病患者需先控制主食和甜食摄入,再配合降糖药,不能依赖药物而忽视饮食管理。改善生活习惯是预防和控制慢性肾脏病的基础,其重要性不亚于药物治疗。

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会