节日起源

据悉,东日本大地震发生后,日本政府把11月5日定为“海啸防灾日”,并向联合国提交决议案希望将这一天定为“世界海啸日”。

决议案指出,联合国把减少自然灾害损失定为开发新目标之一,因此各国完善海啸预警系统等采取有关措施至关重要。决议案从而提议把11月5日定为“世界海啸日”,从而提高各国对海啸的防范意识。

联合国大会2015年12月22日全票通过决议,决定接受日本的提议将11月5日定为“世界海啸日”。这一决议案由日本提出,曾遭受海啸袭击的东南亚以及南美等地区的140多个国家是决议案的联合提议方。联大会议22日以全票赞成通过了这一决议案。

由此,2016年的11月5日将成为首个“世界海啸日”。

海啸是什么

海啸是由海底地震、海底火山爆发、海岸山体和海底滑坡等产生的特大海洋长波,在大洋中具有超大波长,但在岸边浅水区时,波高陡涨、骤然形成水墙,来势凶猛,严重时高达 20至 30 米以上。海啸灾害指特大海洋长波袭击海上和海岸地带所造成的灾害。

大部分海啸都产生于深海地震,当深海发生地震时,海底的部分会出现猛烈的上升或下沉,导致其上方水体发生巨大的扰动,海啸波就此产生。地震发生几分钟后,海啸波会分成两个方向,一个向远海传播,一个向近岸传播,向近岸传播的海啸波在传播过程中,速度减慢,波长变小,振幅变大,海啸到达岸边的时候,水墙就会以摧枯拉朽之势冲上陆地,给人们的生命财产带来严重危害。

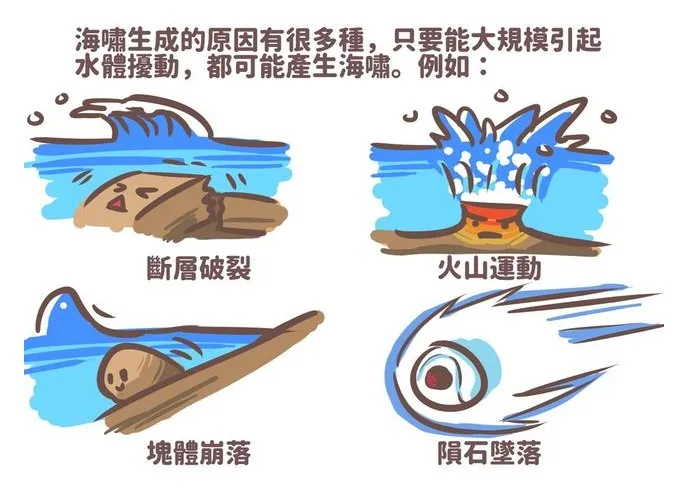

海啸的形成

海啸是由海底地震、海底火山爆发、海岸山体和海底滑坡等产生的特大海洋长波,在大洋中具有超大波长,但在岸边浅水区时,波高陡涨、骤然形成水墙,来势凶猛,严重时高达20至30米以上。

海啸灾害指特大海洋长波袭击海上和海岸地带所造成的灾害。大部分海啸都产生于深海地震,当深海发生地震时,海底的部分会出现猛烈的上升或下沉,导致其上方水体发生巨大的扰动,海啸波就此产生。地震发生几分钟后,海啸波会分成两个方向,一个向远海传播,一个向近岸传播。

向近岸传播的海啸波在传播过程中,速度减慢,波长变小,振幅变大,海啸到达岸边的时候,水墙就会以摧枯拉朽之势冲上陆地,给人们的生命财产带来严重危害。

海啸灾害预防

关于海啸灾害的预防有这样一则典型事迹:2004年12月26日,10岁的蒂莉与父母在泰国攀牙湾游玩时,她发现远处海水突然不平静起来,并注意到远处的海水开始出现泡沫,水流的速度也在加快,且急速退后,这让她立即联想到老师在地理课上讲述的有关海啸将发生的知识。她狂呼“不好了,要发生海啸了!”父亲带着妈妈和她返回旅馆,并将这个事情告诉了100多位游客和旅馆的工作人员。就在他们逃离海滩没几分钟,巨浪袭来,他们全部获救了。

从这个故事不难看出,早发现,早防范是降低海啸灾害影响的关键。

地震海啸发生的最早信号是地面强烈震动,地震波与海啸波到达的时间差,是预防、撤离的关键时间。地震是海啸的“排头兵”,如果感觉到较强的震动或听到附近地区地震预报,切勿靠近海边、江河的入海口,注意收看电视和收听广播,做好预防海啸的准备。

如果发现潮汐突然反常涨落,海平面显著下降或者有巨浪袭来,并且有大量的水泡冒出,应以最快速度撤离岸边。海啸前海水异常退去时往往会把鱼虾等许多海生动物留在浅滩,场面蔚为壮观,此时应迅速离开海岸,向内陆高处转移,千万不要前去捡鱼或看热闹。海上船只收到海啸预警后应该避免返回港湾,而应尽量将船开至开阔海面。

《海洋灾害应急预案》中以海啸波幅高度将海啸灾害警报分为四类,分别是海啸消息、海啸黄色警报、海啸橙色警报、海啸红色警报。在前往海边时,要多关注媒体报道,提前查询当地海区是否安全。

海啸灾害自救

如果真的不幸遭遇海啸,并且已经无法逃离至安全区域,就要做好应急准备。

首先,面对海啸来临要避免落水。有人可能认为钻进水中就可以避免海啸的冲击,能够安然无恙,但迎面呼啸而来的海啸撞上就如同撞在一面墙上,人体的肌肉组织是无法承受那样巨大的冲击的。同时,海啸会破坏建筑物,海浪中往往是夹杂着各种泥沙碎石,接触海水很有可能划伤皮肤造成感染。为了避免自己落水,请尽快寻找周边的高处或者交通工具,尽可能远离海浪。

若不幸落水,请抓住木板等漂浮物,在水中不要挣扎,可尝试呼救,最大程度节约体力等待救援。口渴时不能喝海水,避免出现幻觉。可以和其他救援者靠拢,扩大救援目标。

2023年11月5日是第8个世界海啸日

借世界海啸日

我们呼吁人们一定要敬畏自然,尊重自然

保护海洋生态

保护我们赖以生存的家园!

来源: 宁波科学探索中心

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

宁波科学探索中心

宁波科学探索中心