各类钟表的出现,极大地方便了人们的日常生活。不过,机械钟表的误差较大,其保证时间精度的秘诀,除了尽可能提高守时精度、降低误差,就在于经常对时。正所谓:吾日三省吾身:几点了?几点了?几点了?但是,经常对时毕竟是个麻烦的事儿,于是想省心(爱偷懒)的人们发明了“电波表”。

电波表本身的守时精度取决于表内电路所使用的晶振的精度,守时方式也与普通的石英表无异。但二者的区别在于:普通的石英手表一般需要手表的佩戴者手动校准时间,等到佩戴者意识到手表的走时已经不准了,才会再次校准时间。而电波表则内置天线,每天都会一次或数次启动信号接收模块,接收授时信号,获取标准时间。这不禁让笔者想起了某次乘坐网约车的经历:司机在高速路上以120km/s疾驰的时候,举起了双手,跟我说:“你看,我的车有自动驾驶功能,能自动纠偏,不会跑出车道,诶,偏了,诶,回来了。”

这和电波表是一个道理:只要偏得不够多,经常能掰回来,那就不算偏。(但是电波表并没有被乘客投诉的风险)

那么,授时信号来自哪里?来自各个授时站。

想要让每个使用电波表的人都能收到授时信号,授时站应该很密集吧?平时怎么没听说?

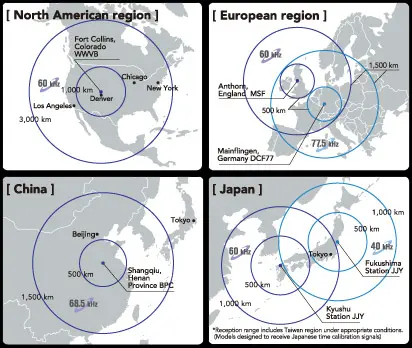

与密密麻麻随处可见的手机基站不同,对民用的各种电波钟表来说,全球有六个最常用的长波授时信号发射站(部分地区还有一些短波和中波授时信号发射站,但手表说明书中往往不会提到)。一方面10kHz-100kHz的电磁波信号,绕射能力强,地波损耗小,可以进行上千公里的超大范围信号覆盖。另一方面谁说要覆盖全球了?民用的话哪里人多就优先覆盖到哪儿,差不多得了……

于是,一般来说,离这六个发射站较远,或是生活在地势较低的电波表使用者就会发现,自己的电波表每日三省也省不出什么名堂,守时误差逐日见涨,可能耗电量还比一般石英表更高。对此,夜间再打开授时功能是个权宜之计,因为授时信号一般在夜间接收效果更好,长波传播在夜间受电离层反射更稳定。但是有些地区这么做仍然没法给表授时——信号真的收不到啊。(当然现在一些钟表采用了别的授时系统,比如“北斗”,情况就会不一样)

于是,电波表使用者们开始想尽办法给自己的电波表授时。大多数人拒绝通过手动拧把来调节电波表的时间,决定研究如何自己动手给电波表进行无线授时,彻底遗忘“沉没成本”的概念,充分体现了“有功能不用等于亏”的朴素想法。虽然他们在搭建无线授时系统,但其目的并不是影响接收授时信息的设备的正常工作,而是想让自己的电波表能正常工作……那么到底该怎么办呢?让我们先从授时信号说起。

位于河南商丘的授时信号发射站的代号为BPC,使用的频率为68.5kHz,协议为BPC(我国共有三个标准报时局,其中长波分为BPL和BPC,短波是BPM),也就是说,手表需要收到经过调制的68.5kHz信号,才能开始解码其中的时间信息(其他国家的授时信号也有各自的信号频率、编码形式,一般的电波表可以接收并解码六个站的授时信号)。所以即使知道BPC协议的具体编码方式,如果没有可以产生68.5kHz信号并进行调制的手段,也无法对电波表进行授时。

“但,这怎么能甘心?只要这个表我买了,我就不能容忍它有个功能用不了。”(逻辑等同于:买了液压机之后家里只剩液压机了。)

不就是产生一定频率的信号吗?让我们继续思考对策,还真有一种“邪修”方法,能够让我们用手边的设备给电波表授时。

为了解释所用到的技术,笔者需要介绍一下射电天文观测的头号大敌:RFI(人为射频干扰)。

射电天文观测者在分析一个200MHz或者400MHz的干扰信号的时候,除了思考什么设备工作在200MHz或400MHz外,还会思考这是不是100MHz的信号(比如FM广播)信号的倍频信号。因为在某些元器件中,在频率为F的信号经过时,由于器件的非线性效应,还会产生频率为2F、3F、4F、5F……的信号,这些倍频信号作为“并非来自天线外的虚假信号”,让射电天文观测者以及射频工程师们很是头疼。

但也让动手能力贼强的朋友眼前一亮:

68.5kHz /5 = 13.7kHz,而13.7kHz在声卡能产生的信号的频率范围内!

于是,这种“邪修”对表方法诞生了!某些电波表授时软件的使用说明出现了“设置好时间后,将音量开到最大,并将手表靠近扬声器”和“将有线耳机插入3.5mm接口,并将耳机线缠绕在手表上,并注意耳机线所绕的环形应与手表表盘大小一致”之类的描述,让一众电波表不了解非线性效应的使用者大呼神奇:声波授时!?

不过这里要再稍微解释一下,电波表本身并不能直接接收声音信号(压根没有麦克风之类的零件),其实是缠在手表上的耳机线成为了“发射天线”,电波表接收到的仍然是电磁波信号。

从对表这件小事,我们就能发现,除了有好奇心的人,可能还有两种人对世界的推动很大,一种是想省心的人(懒人),一种是不甘心的人(凭啥不让我XXX)。我们不断发明更精密的系统,却又忍不住用奇怪的方法去折腾它改进它,不断循环往复。而它们背后,其实都是各种科学规律,理解了这些规律,就能做出很多又聪明又酷的事儿,这也正是科学的魅力之一。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨中国科协科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨sudormrf 单位 云南天文台,天文技术博士在读

审核丨刘松川 中国科学院空天信息创新研究院高级工程师

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划