采写:韩美康(复旦大学青年研究员)

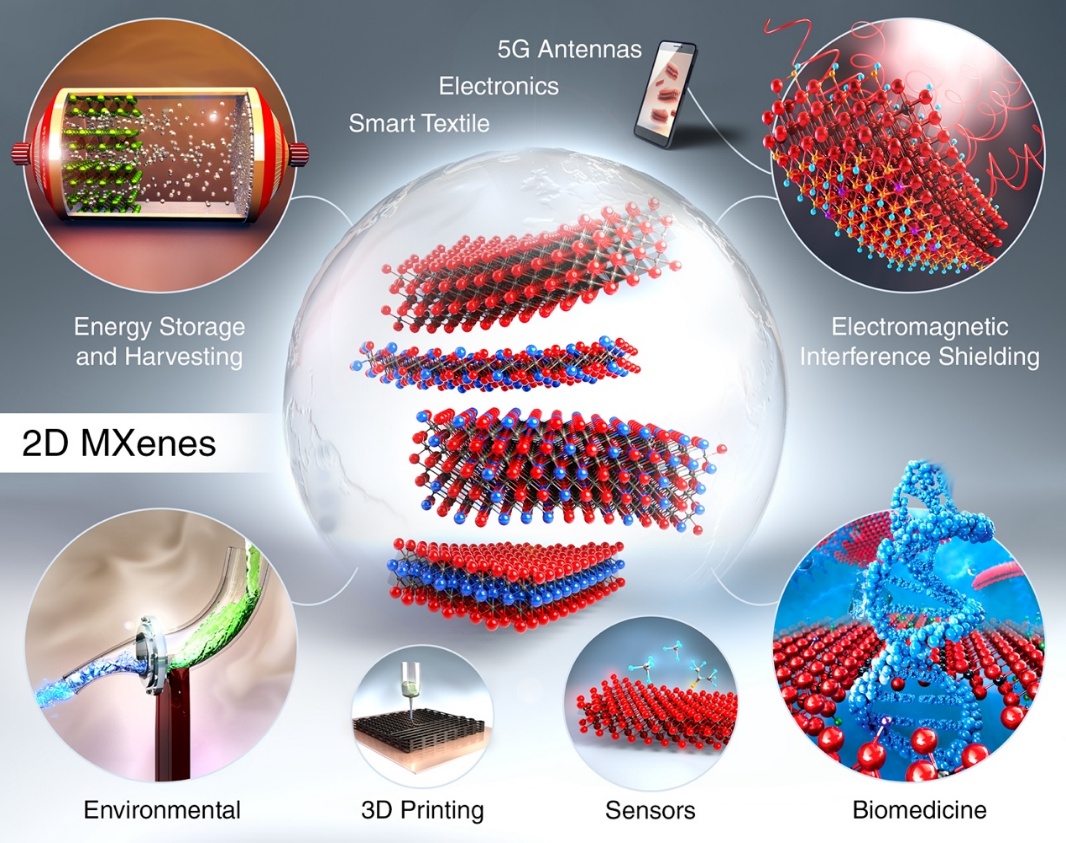

MXene是一个庞大且仍在不断扩展的二维过渡金属碳氮化物体系,为低维材料和器件的发展提供了丰富的“积木”。自2011年被发明以来,数百种MXenes已被合成,并展现出可调的电子、光学、机械和电化学特性,应用领域涵盖光学、光电子学、无线通信、能源存储、传感和生物医学等。尤其是MXene在紫外、可见光、红外、太赫兹和微波范围内与电磁波的独特相互作用,为新兴信息技术和电磁防护领域带来了巨大机遇。如今,经过十余年的发展,MXene不再仅是基础研究的热点,也到了应用转化的关键阶段。

《国家科学评论》(National Science Review, NSR)采访了MXene的主要发明者——Yury Gogotsi教授。Gogotsi教授是美国德雷塞尔大学材料科学与工程系Charles T. and Ruth M. Bach讲席教授、A. J. Drexel纳米材料研究所所长、美国国家发明家科学院院士、世界陶瓷科学院院士、欧洲科学院院士、科睿唯安物理学引文桂冠得主以及众多奖项获得者。

Yury Gogotsi教授是全球被引用次数最多的学者之一,根据2024年最新的Stanford’s list (Scopus数据),在全球所有学科的科学家中排名21。(照片由受访者提供)

MXenes的诞生与发展

NSR:您能回忆一下MXenes在2011年诞生的故事以及“MXene”这个名字的由来吗?

Gogotsi:这一切始于我们尝试将MAX相材料Ti3SiC2用于锂离子电池负极的想法。我的团队一直致力于电化学能源存储材料的研究。当时我放弃了通过将硅纳米颗粒填入模板化碳纳米管来进入硅负极领域的尝试,转而寻找新的电池负极材料。Ti3SiC2,这种由我的德雷塞尔同事Michel Barsoum教授制备的“韧性陶瓷”,看起来很有潜力。它由硅原子层和金属导电的碳化钛层交替组成。我们曾用它选择性去除硅和钛来制备层状多孔碳化物衍生碳,因此我对它非常熟悉。粗略计算显示它的容量可能超过石墨。我的博士生Murat Kurtoglu进行的密度泛函理论(DFT)计算也表明,锂离子进入该结构的能垒较低。基于这些初步计算,我向Michel Barsoum提议,提交一份研究计划申请美国能源部BATT项目。

我们的申请获得了立项资助,Michel的博士生Michael Naguib也加入了项目。他在我的研究生课程“热力学”上名列前茅,因此我对他很有信心。他开始尝试将锂引入MAX相,同时我们也在寻找第二位学生加入项目。然而,最初的尝试并不成功。我们未考虑到锂插入引起的应变,因此Michael未能引入足够量的锂,容量远低于实际应用需求。我们花了数年时间发现,需要对MAX相进行纳米结构设计才能使锂离子嵌入,但即便如此,它们仍无法与硅负极相比。在未能达到所需容量后,我们决定通过刻蚀MAX相中的硅来腾出空间,类似于我们制备碳化物衍生碳的方法,但只去除一种组分。然而,这次尝试也失败了(大约6年后,我的另一位博士生Mohamed Alhabeb才成功地选择性刻蚀掉硅)。但Michael没有放弃,他尝试了多种刻蚀剂和MAX相,最终成功从Ti3AlC2中刻蚀掉铝,制备出第一个MXene。由于我们从MAX中去除了“A”层,剩下的MX层被命名为“MXene”,后缀“ene”借鉴了石墨烯、硅烯等二维材料的命名方式。剩下的就是历史了。

你可以在第一本MXene专著《二维过渡金属碳氮化物(MXenes):结构、性质与应用》(现已有多本)的前言中阅读更完整的故事—《MXenes的诞生:发明者讲述的发现故事》。我和Michael Naguib、Michel Barsoum共同撰写了这部分内容,以确保不遗漏任何细节。MXene的历史表明,发现之路总是伴随着许多失败,但坚持不懈的人最终会迎来成功。

NSR:MXenes的关键性能优势是什么?您是否从一开始就预见到它会成为“明星材料”,并引发如此多领域的研究热潮?

Gogotsi:我们一开始就知道MXene家族会非常庞大。我们可以从体碳化物和MAX相的特性中推测MXenes的一些性质。然而,我们未能预测到某些特性,例如在极宽频率范围内与电磁波的强相互作用、异常低的热导率与金属导电性的结合、宽域的红外发射率等。这些意外特性使得MXenes在许多重要应用中具备潜力。当然,我们期待未来会有更多发现。

NSR:从2011年至今,MXenes研究的主要突破有哪些?目前最令人兴奋的研究方向是什么?

Gogotsi:突破太多了,无法一一列举。让我提一些最重要的发现。2012年,十几种MXene成功合成的论文开辟了二维材料的新类别。接下来的突破是多层MXenes的剥离,这使得单层MXene胶体溶液、MXene薄膜的制备以及MXene单层和薄膜性质的研究成为可能。2013年至2016年,高导电性和能源存储应用是MXene研究的重点。我们在超级电容器中展示了超高倍率性能,并创下了体积电容的纪录。2016年,Ti3C2Tx出色的电磁屏蔽效能被报道。这篇论文是《科学》杂志(以及其他类似高影响力期刊)上首次发表关于该主题的文章。它表明MXenes在屏蔽性能上远超石墨烯和其他二维材料。高屏蔽效能、柔性和易加工性使其在可穿戴设备、隐身技术和柔性电子领域具有广阔应用前景。这篇论文在发表后的5年内成为电磁屏蔽领域被引用最多的文章,至今已被引用约5000次。同时,它也吸引了人们对MXenes极端性能的关注,研究人员开始探索MXenes在其他领域的各种应用。

通过熔盐刻蚀、其他二维材料转化以及直接气相合成等技术,MXene合成得以突破,使得制备数百甚至数千种新MXenes成为可能。然而,到目前为止,仍然只有一小部分理论预测的MXenes被合成。除Ti、Nb和Mo基之外,许多预测的组分仍未被探索。其次,-O、-OH和-F之外的表面化学修饰可能会显著改变电子、催化和稳定性等性质。第三,尚未实验验证预测的MXenes拓扑、半导体性质和磁性等。最近,最常见的MXenes的生物相容性和毒性水平已被确定,其他MXenes的性质仍处于早期探索阶段。一些初步的商业应用正在出现,但市场仍处于起步阶段。

NSR:MXenes性能的开发目前处于什么阶段?您认为还有多少潜力未被挖掘?

Gogotsi:MXenes于2011年首次报道。最初的研究集中在它们新颖的二维结构、导电性、亲水性以及能源存储所需的电化学性能上。目前,对MXene性质的期待还未达到顶峰。当下研究正在解决规模化、环保且低成本的合成、表面官能团的调控、环境稳定性的提高(在水环境中的氧化、水解和降解)以及器件集成的挑战。MXenes在一些应用中的性质已被充分理解,但仍存在局限性。在光学和等离子体特性、与电离辐射的相互作用、低温下的量子特性等方面仍待探索。此外,只有Ti3C2Tx的性质被广泛研究,许多新合成MXenes的性质仍然缺乏深入了解。重要的是,MXenes展示了独特的性能组合(水分散性与金属导电性、低热导率与低红外发射率、离子和高电子导电性等),使其在许多应用中潜力无限。

其中,创建超强的离子和电子导电(离子电子)材料、制造超薄透明的电子传输层以及打破Franz-Weidemann定律实现超薄热绝缘是MXenes在先进技术领域取得重大进展的潜在方向。

总的来说,MXenes的性能开发正处于成熟的研究阶段,但尚未完全实现工业转化,这与十年前的石墨烯发展阶段类似。MXenes的巨大潜力仍未被充分挖掘,特别是在新的复杂组分、表面官能团、规模化制备和商业技术转化方面。

MXene和它的潜在应用(Science, 2021, 372 (6547), eabf1581)

实际应用中的挑战

NSR:您认为MXenes在哪个领域会最先实现大规模商业应用?这大约需要多长时间?

Gogotsi:MXenes的电磁屏蔽应用已经比较成熟。在通信技术、电生理学和可穿戴设备中的应用正在从概念验证转向性能基准测试和原型展示,逐渐走向商业化。目前,高质量MXenes的供应不能满足需求(至少在美国),因此大规模应用受限于产量。美国、欧洲和亚洲的一些公司已经开始生产和销售MXenes,但制造规模仍限于每批数百克到几公斤。至少还需要几年时间才能实现连续和吨级生产。

NSR:MXenes实现实际应用的主要挑战是什么?有哪些应对策略?

Gogotsi:这是关键问题——MXenes极具前景,但几个挑战限制了其广泛应用。大规模、低成本和环保的制备无疑是一个挑战。目前的生产成本高,批次间的质量、片层尺寸和表面化学性质存在差异。当前的合成主要依赖氢氟酸或原位氟化物刻蚀剂,这些物质具有危险性。小批次生产占主导地位,连续大规模生产尚未成熟。不过,随着众多新合成方法的出现,解决这一挑战只是时间问题。

MXenes的长期稳定性是另一个挑战。它们在水或潮湿空气中可能会水解或氧化,降解为氧化物。我们通过制备化学计量比的MAX相前驱体和MXenes以及优化合成方法,缓解了这一问题。一旦制备成薄膜,大多数MXenes可以在常规环境条件中稳定多年。

在一些应用中,可能需要更好地控制表面官能团。湿化学合成的MXenes通常具有混合的表面官能团(=O、–OH、–F),这导致电子、催化和光学性能发生变化。

下一步需要将MXene实验室规模的制备转化为大面积导电薄膜以及可靠稳定的器件制备。在商用规模上,将MXenes制备成复合材料而不降低其导电性或稳定性也是必要的。

最后,为了提高MXene的竞争力,需要建立标准化的表征和存储方法,并进行循环寿命和技术-经济评估。

NSR:您的团队最近在MXenes的基础研究及其工业转化方面的重点是什么?

Gogotsi:我的团队目前关注MXenes高温干法化学合成和直接气相合成,以及资助机构感兴趣的一些应用。在基础研究方面,我们正在尝试理解MXenes在气相中的形成机制、除M2CCl2外的直接合成方法以及在基底上大面积生长MXenes的技术。这些将有助于开发新的电子应用。我们正在发现其他已知材料无法实现而只能由MXenes或其复合材料来完成的应用。

材料科学与未来

NSR:除了MXenes,您还对哪些新兴材料感兴趣?您如何选择研究方向?

Gogotsi:材料科学因新颖想法而蓬勃发展——无论是发现二维材料、创造高熵MXenes,还是为材料找到新应用。很多时候是机缘巧合。通过学术报告、文献阅读或是和同行讨论往往能产生新想法,我们不应害怕踏入新领域。目前我专注于MXenes,但我之前从结构陶瓷转向多孔碳、半导体以及纳米金刚石都源于意外的发现。它们并非计划之中,往往源于偶然。因此,我无法预测下一步会研究什么。我会保持开放的心态,随时准备探索出现在我视野中的新材料。

NSR:人工智能等新技术如何影响材料科学研究?您有相关尝试吗?

Gogotsi:目前,人工智能在材料发现或优化方面的实际应用还很有限,多数是炒作。不过,人工智能已经帮助研究人员更高效地撰写论文并挖掘文献(快速增长的论文和专利数量)中的趋势和潜在关联。机器学习模型扩展了大型材料数据库(如Materials Project等)。我毫不怀疑未来会有更多进展,因此我们需要现在就开始学习如何高效利用它。

对于MXene合成,人工智能可以预测最佳合成参数(温度、刻蚀条件、前驱体选择等)。机器人实验室和强化学习可以实现自主合成和插层。例如,闭环系统或许能优化MXene的稳定性。人工智能驱动的电子显微镜可以实现自动缺陷检测和分类。

目前的瓶颈包括高质量、标准化的数据集(尤其是像MXenes这样的新兴材料)、实验和计算工作流程的整合以及人工智能预测的可解释性。

最终,人工智能将重塑材料科学研究。手动或仅依靠DFT无法对数百万候选化合物进行高通量筛选来评估其稳定性、导电性、催化活性等。人工智能可以帮助选择特定结构或组分以发现所需性质(如半导体或超导MXenes)。同时,深度学习模型可以预测带隙、吸附能、光学特性等。

NSR:材料科学是一个高度活跃的研究领域。青年学者需要具备哪些素养才能脱颖而出?

Gogotsi:材料科学是一个跨学科领域,因此需要广泛的知识。现代材料研究,如开发电化学能源收集和存储材料、生物材料或量子材料,需要电化学、生物学、物理学等多领域知识。打好材料科学核心领域(如晶体学和热力学)的基础,但不要害怕涉足化学或生物工程等相关领域,同时学习模拟和人工智能工具。

真正掌握实验和计算技能来高效制备、表征或模拟材料,需要掌握一系列简单和先进的技术,如电子和光学显微镜、X射线衍射、光谱学等。熟悉最常见的技术,但至少要精通一种。即使你不专攻计算材料学,掌握DFT和分子动力学模拟或机器学习模型也很有用。培养论文写作能力,学会撰写有说服力的论文和吸引人的研究计划,并理解同行评审过程。

始终思考你的研究是否有意义以及为什么重要。与气候变化、能源、生物医学、未来电子和可持续发展相关的重大材料问题很多。将你的工作与现实世界的紧迫问题结合起来,会使你的研究更具影响力并且容易得到资助。

最后,要有耐心。发现之路充满了失败。不要害怕进行高风险实验和探索他人未涉足的领域,但要记住,开发新材料通常是一个缓慢且不确定的过程。因此,要对实验保持耐心,不惧失败的假设,对解决问题保持创造力。

NSR:研究人员如何高效参与跨学科合作?您有什么建议或经验分享吗?

Gogotsi:材料研究很难“单打独斗”——许多团队都是多样化和全球化的。跨学科合作正变得越来越重要,尤其是在像MXenes这样快速发展的领域。没有一位研究人员能够掌握MXene研究的所有方面(合成、表征、理论、性能和应用)。以下是一些对研究人员的实用建议:

- 首先也是最重要的,不要害怕走出你的舒适区。

- 建立学术网络,在国内和国际会议上寻找联系,寻求多学科合作。

- 和你领域外的研究人员交流时,使用概念模型、图表或类比来桥接学科间壁垒。

- 安排定期会议来交流进展并澄清可能的误解。

- 使用协作工具—在云端共享文档(如Google Docs、Dropbox等)。

- 愿意学习你专业领域之外的知识。

- 避免“圈地思维”,共享新发现和发明的共同所有权。

- 鼓励学生/博士后学习其研究方向之外的课程或实习。

- 多专业组合的团队(如化学家+材料工程师+计算建模师)通常能做出最具影响力的突破。

MXene研究正从基础发现加速转向应用技术和商业化。这也意味着,从事基础研究的科学家应该与开发应用的工程师以及最终对新技术和材料商业化感兴趣的公司和投资者合作。没有这些合作,就不会有技术进步。

【本文是NSR Interview文章“Discovering MXenes, the building blocks for future technology: an interview with Yury Gogotsi”的中文版本】

来源: 《中国科学》杂志社

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

《中国科学》杂志社

《中国科学》杂志社