用蚂蚁做酸奶?这种方法快要失传了!

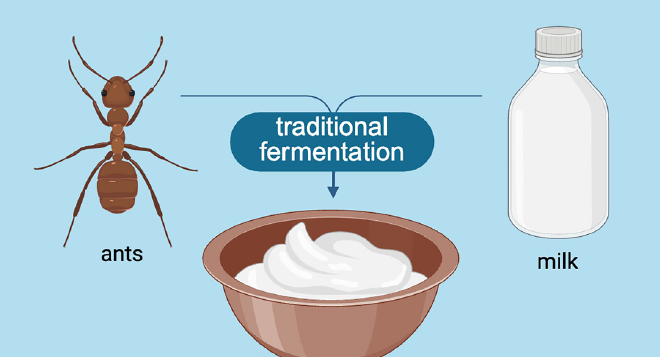

在保加利亚和土耳其的一些乡村,人们曾用一种独特的方式制作酸奶——在温热的牛奶中加入几只活的红林蚁。第二天,牛奶会自然变得浓稠、微酸,散发出淡淡的青草香。这种做法流传了数百年,却随着工业化乳制品的普及逐渐消失。

2025年,丹麦技术大学与哥本哈根大学的科学家重新复原了这一传统。他们发现,蚂蚁体内携带的乳酸菌和醋酸菌能够促进发酵,而蚂蚁自身分泌的蚁酸则能加速牛奶的酸化与凝固。这一研究不仅揭示了古老食谱的科学基础,也展示了人类、动物与微生物在食物发酵中的深层关联。

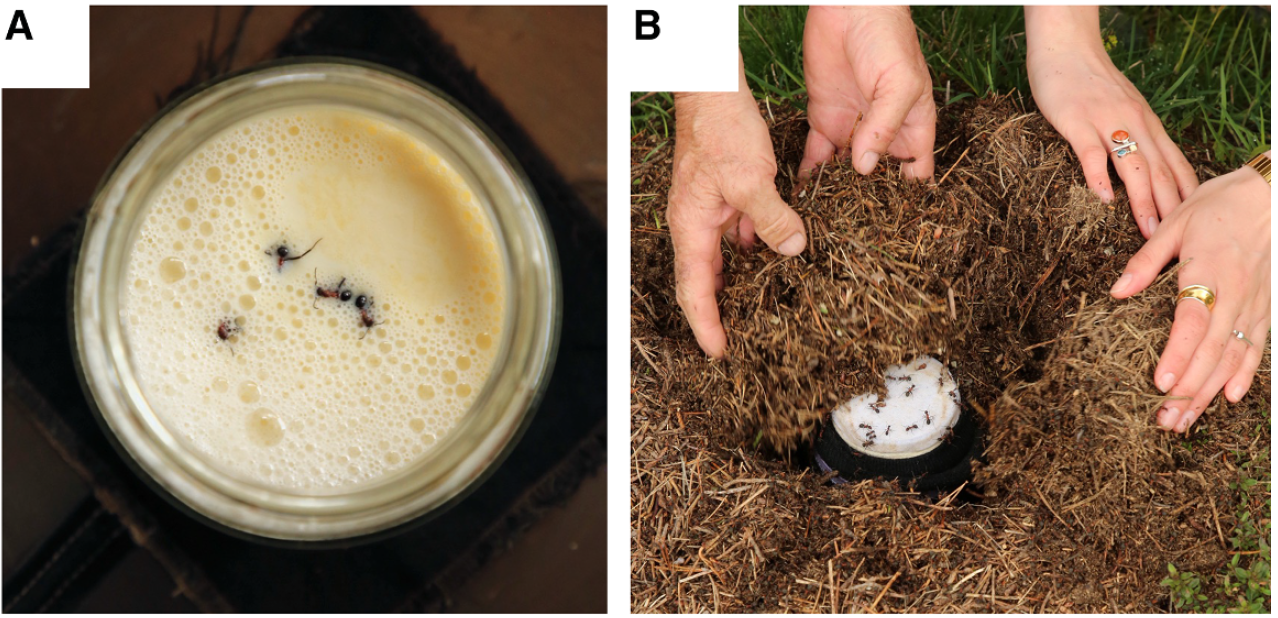

用蚂蚁做酸奶(图片来源:参考文献[1])

从民族传统到微生物科学

科学家最初从民族学研究入手,追溯这种以蚂蚁为发酵起点的酸奶传统。研究团队访问了保加利亚南部山区的村落,当地居民仍记得祖辈在春天制作酸奶的方式,将少量森林蚂蚁放入温牛奶中,再把容器埋入蚁丘内过夜。蚁巢本身温度较高,能够维持适合乳酸菌生长的环境。

实验结果证实,这一做法确实具有生物学依据。红林蚁 (Formica rufa) 体表和体内存在稳定的共生菌群,其中包括乳酸菌和醋酸菌,它们能够在牛奶中繁殖并启动发酵过程。研究人员在蚂蚁样本中检测到多种发酵相关细菌,尤其是 Fructilactobacillus sanfranciscensis,这一菌种常见于天然酵母和酸面包的发酵体系。

使用蚂蚁制作酸奶(图片来源:参考文献[1])

为了验证蚂蚁在发酵中的具体作用,团队进行了对照实验,分别使用活体、冷冻和脱水处理的蚂蚁作为发酵起始物。结果显示,只有活体蚂蚁能够形成稳定且可控的菌群,发酵后的酸奶具有典型的乳酸与醋酸比例和早期凝固特征。冷冻或脱水蚂蚁由于微生物活性降低,反而促进了不理想的芽孢杆菌生长,提示自然发酵的成功依赖蚂蚁与其共生微生物的完整生态体系。

这一发现支持了“蚂蚁共生体”的概念,即蚂蚁与体内外微生物共同构成一个功能单元。它们在传统乳制品制作中扮演了天然发酵引导者的角色,也为理解人类早期食品加工与微生物共演提供了新的视角。

酸与酶的化学作用

研究团队进一步分析了蚂蚁在发酵过程中产生的化学物质,发现红林蚁不仅携带发酵细菌,还直接参与了牛奶的酸化。蚂蚁体内的蚁酸是一种天然有机酸,进入牛奶后能迅速降低pH值,使酪蛋白部分凝固,为乳酸菌创造适宜的酸性环境。随后,蚂蚁携带的乳酸菌与醋酸菌继续分解乳糖,产生乳酸和醋酸,进一步推动牛奶从液态向凝乳状态转变。

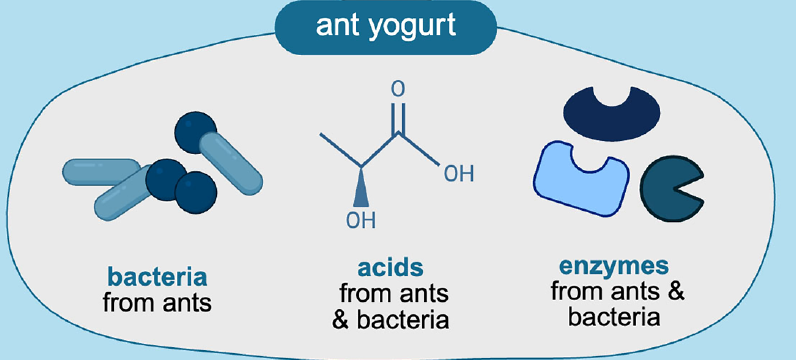

细菌、有机酸、蛋白酶的共同作用(图片来源:参考文献[1])

高效液相色谱分析结果显示,蚂蚁酸奶样品中检测到三种主要有机酸:蚁酸、乳酸和醋酸。与常规酸奶相比,这种发酵体系的总酸含量较低,但酸型结构更复杂,形成了清爽且略带草本气息的风味。研究人员认为,这种独特的风味特征与蚂蚁体内代谢物及其微生物群落的共同作用有关。

除了酸的贡献外,蛋白酶也在发酵中起到重要作用。通过蛋白质组分析,科学家在样品中检测到多种由蚂蚁和其共生细菌产生的蛋白酶与肽酶。这些酶能够部分水解酪蛋白,使凝乳形成不同于工业酸奶的质地。尤其是蚂蚁体内的ATP依赖性CLP蛋白酶和锌金属蛋白酶,被认为具有分解乳蛋白的潜力。

实验还发现,采用活体蚂蚁制作的酸奶,其微生物群落更稳定、酸度下降更均匀,最终形成的产品在结构和风味上更接近传统自制酸奶。相比之下,冷冻或脱水蚂蚁样品中检测到较多的芽孢杆菌属,提示不当处理会带来食品安全风险。研究人员因此强调,蚂蚁酸奶的制作应限于具备食品微生物学知识的专业人员或传统传承社群,以避免潜在的寄生虫与致病菌问题。

总结

这项关于用蚂蚁做酸奶的研究展示了一个被遗忘的传统如何重新被科学理解。研究团队不仅验证了红林蚁可以在发酵中提供活性菌群、有机酸与蛋白酶,还揭示了人类食品制作与微生物生态之间的紧密联系。过去,发酵被视为经验性的家常技艺,而今通过现代微生物学与化学分析,传统食物的科学基础被逐渐揭开。

这项工作也提醒人们,工业生产中使用的标准化菌株虽然稳定高效,但却可能牺牲了自然发酵的多样性。来自蚂蚁的乳酸菌与醋酸菌群落,为未来探索新的发酵途径提供了可能。

参考文献:

[1] Sinotte, Veronica M., et al. "Making yogurt with the ant holobiont uncovers bacteria, acids, and enzymes for food fermentation." iScience (2024).

[2] Molina, Guillermo Eduardo Sedó, et al. "Development of a novel lactic acid bacteria starter culture approach: From insect microbiome to plant-based fermentations." Lwt 167 (2022): 113797.

策划制作

作者丨杨超博士 深圳理工大学

审核丨赵宝锋 辽宁生命科学学会 研究员

来源: 科普中国新媒体

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国新媒体

科普中国新媒体