审核:朱广思,中国科普作协作者,出版书籍《证据去哪儿了:法医解剖刀下的真相》等

“不为感情流一滴泪,却为牙疼夜不能寐。”牙痛到底是什么人间疾苦!好在现在的牙科医生有多种方法帮助我们缓解和根除牙痛……不过生活在古代的人,就没那么幸运了。

有报道显示在旧石器时代晚期人们就患有龋齿,可那个时候并没有发达的口腔医学呀,那些被牙病折磨的古人,怎样解决牙齿问题?

补牙:从“草药填坑”到“银汞合金”填充

古人也知道,牙齿有洞了就要把洞补上。

早在马王堆汉墓出土的《五十二病方》中,就记载了世界上最早的龋齿填充术。书中介绍的方法是将榆皮、美桂等药材捣碎,填充到蛀牙的洞中,其目的在于用药物堵塞龋洞,以缓解痛苦。

到了唐朝,补牙技术实现了“飞跃”。《唐本草》明确记载了“银膏”的使用:“其法用白锡和银及水银合成之,凝硬如银,堪补牙齿脱落。”即用汞与白锡、银箔等制成的汞合金作为补牙的填充剂。

对比一下,唐朝的“银膏”与如今临床使用的银汞合金有诸多相似之处。不过,现代牙科已较少使用银汞合金,我们有更安全、美观的树脂材料。

高风险的拔牙术

对于“无药可救”的坏牙,古人也会选择拔掉它。但古代由于没有专业的工具和麻醉药、消毒技术,拔牙方式简单粗暴,感染风险特别高。

作为治疗口腔疾病而进行的拔牙手术,最早见于《晋书·温峤传》的记载:“峤先有齿疾,至是拔之,因中风,至镇未旬而卒,时年四十二。江州士庶闻之,莫不相顾而泣。”这位名叫温峤的大冤种,因拔牙引发中风,十几天后便离世了。可见在古代的拔牙是一种高风险的治疗手段。

现代拔牙则是在严格的消毒和局部麻醉下进行的,医生还会借助X光片了解牙根情况,极大地降低了风险和痛苦。与温峤的遭遇相比,如今的我们无疑幸运得多。

穿越千年的“杀神经术”

没想到吧,古代也有“杀神经术”!

牙疼的根源往往在于牙髓(牙神经)发炎。对此,“医圣”张仲景在《金匮要略》中给出了一个“硬核药方”:将雄黄与猪油混合,用槐树枝蘸取,在火上烤热后灼烫牙齿。这是世界上最早使用砷剂失活牙髓的记录。

李时珍的《本草纲目》也有用砷剂治疗牙齿的记载:“砒霜半两,醋调如糊,碗内盛,待于刮下,用粟粒大,绵裹安齿缝,来日取出,有虫自死,久患者不过三日即愈。”

雄黄的主要化学成分为二硫化砷,二硫化砷加热后发生化学反应,生成三氧化二砷(俗称砒霜)。看到砒霜,你是不是大为震惊?砒霜虽有剧毒,但也能杀死病菌和神经,用于牙髓失活。

在现代根管治疗中,“杀神经”仍是关键一步,只是如今医生可用的牙髓失活剂比较多,而砷剂也被改良了,更加温和且可控。相比那个年代,现在我们拔牙则更安全、精准、无痛。

掉落的牙再植回去

掉落的牙齿还能再安回去?这个治疗方法听上去和断指再植术有点类似。

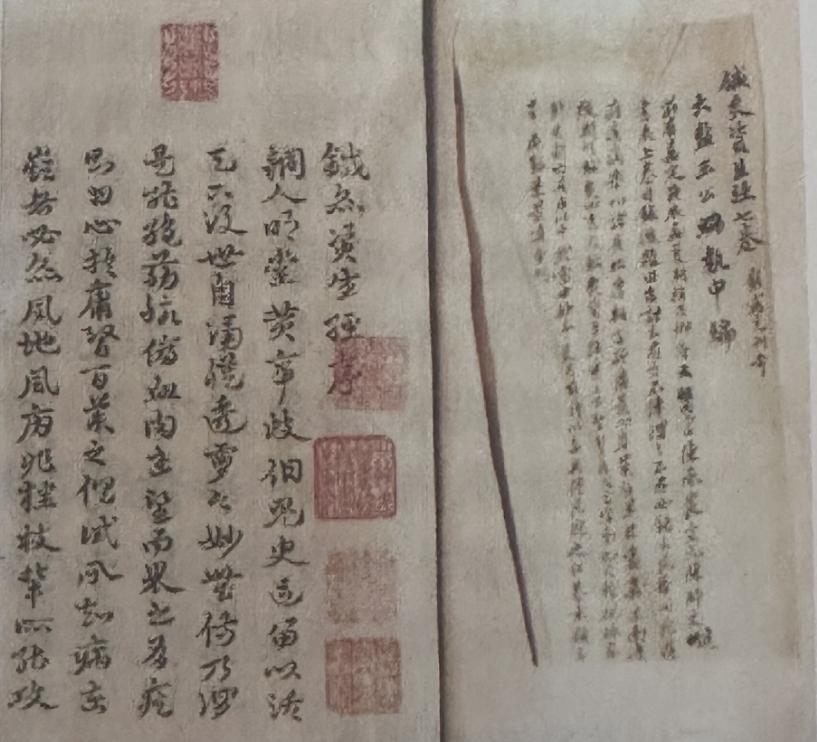

《太平圣惠方》记载:“治牙齿非时脱落,令牢定铜末散:熟铜末,当归,地骨皮,细辛,防风,持罗为散,和铜末同研如粉,以封齿上,日夜三度,二五日后牢定,一月内不得咬着硬物。”即在牙齿刚脱落时,迅速将其粘回原齿槽,并在牙齿上敷上药。

这是我国最早记录的齿牙再植术,也是世界上关于牙齿再植术的最早记载。从现代口腔医学来看,牙再植术的成功率几乎为零。

《太平圣惠方》,宋王怀隐著

图片来源《口腔医学史》(人民卫生出版社出版)

针灸术治牙痛

说到古代医疗技术,肯定不能少了针灸术。针灸被广泛应用于疾病防治,当然也包括治疗牙痛。

《针灸甲乙经》是中国现存最早的一部针灸学专著,也是最早将针灸学理论与腧穴学相结合的著作。其卷十二之“手足阳明脉动发口齿病第六”中,记载了因足阳明经脉感受邪气而引发口齿疾病的辨证、治疗原则及其主治穴位。如今,针灸依然是中医用来改善牙疼症状的治疗方式。

古代虽没有专门的口腔医院和牙科医生,但治牙方法还是挺多样的。用现代医学的眼光来看,尽管有些治疗方法不是很科学,治疗风险大,但也正是这些跨越千年的探索与积累,才成就了我们今天更为发达的口腔医学!

来源: 蝌蚪五线谱

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

蝌蚪五线谱

蝌蚪五线谱