华中科技大学同济医学院第一临床学院刘孟鑫

武汉儿童医院 戴红燕

华中科技大学同济医学院附属协和医院 杨盛力

肠道,堪称人体的“营养之河”,承担着消化、吸收食物,将其转化为生命能量的重任。可若这条至关重要的河道因故被“截短”一大段,生命又将面临怎样的挑战?这就是“短肠综合征”——一种因小肠被大部分切除或存在先天缺陷,导致营养吸收严重不足的罕见疾病。

一、什么是短肠综合征

短肠综合征,指小肠因手术切除、先天发育不良或疾病影响,导致有效吸收面积严重不足,无法维持身体正常的营养与水分需求。多数患者需长期依赖肠外营养(即通过静脉输液)来维持生命。

不妨做个比喻:肠道如同一条“营养吸收的河道”,短肠综合征则像是河道被从中截断,肠道吸收的养分不足以营养全身细胞,就如同河水无法滋养下游所有农田。长期营养匮乏,生命之花便可能日渐枯萎。

二、哪些人容易患病?

短肠综合征虽属罕见,但可见于任何年龄段,以下人群风险较高:

有手术史者:如经历多次肠道手术、病态肥胖接受肠旁路手术等;

婴幼儿:患有先天性肠道闭锁、坏死性小肠结肠炎、肠扭转等;

成年人:因克罗恩病、肠系膜血管栓塞、肠梗阻、肿瘤或外伤等接受广泛小肠切除。

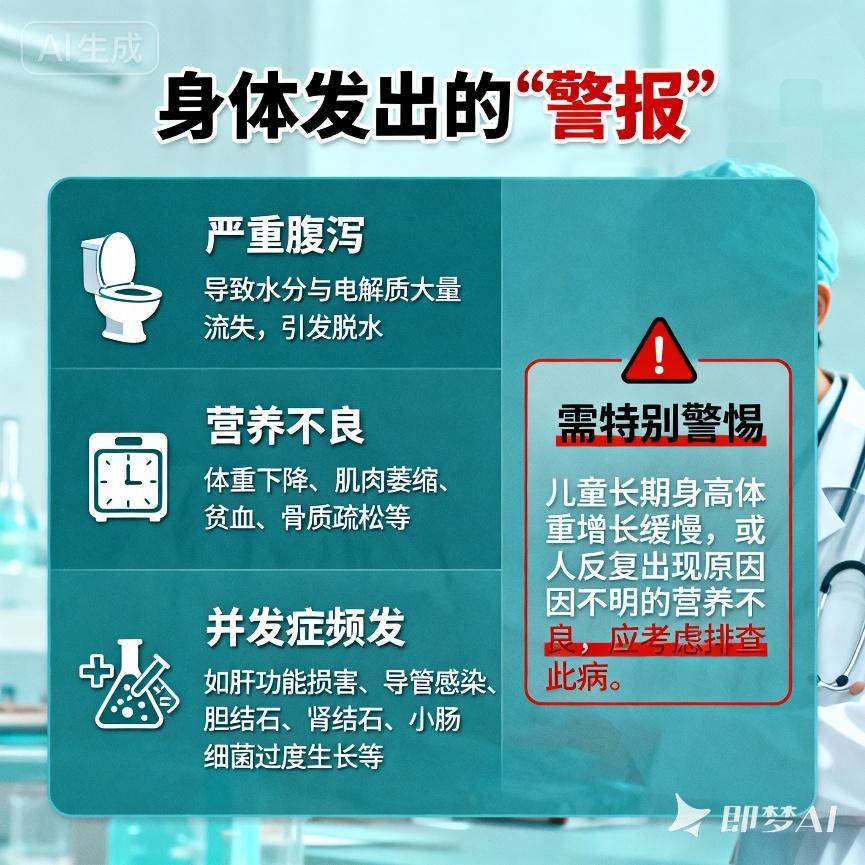

三、身体发出的“警报”

症状因剩余肠道的长度、部位和功能而异,常见表现包括:

严重腹泻:导致水分与电解质大量流失,引起脱水;

营养不良:体重下降、肌肉萎缩、贫血、骨质疏松等;

其他并发症频发:如肝功能损害、导管感染、胆结石、肾结石、小肠细菌过度生长等。

需特别警惕的是,若儿童长期身高体重增长缓慢,或成人反复出现原因不明的营养不良,都应考虑排查此病。

四、肠道内部发生了什么?

小肠本是营养吸收的“主力军”。一旦被截短,身体会启动“代偿机制”:剩余肠道会努力尝试自我改变——肠壁增厚、绒毛增高、蠕动减缓,以提升吸收效率。这个过程称为“肠道适应”,通常持续1至2年。

然而,若剩余肠道过短或功能不佳,代偿失败,患者就可能需要终身依赖静脉营养。

五、如何诊断短肠综合征?

1.详细问诊与体格检查

医生会详细了解患者的手术史、肠道疾病史及症状(如腹泻持续时间、体重下降、乏力、水肿等),并进行全面体格检查,观察是否存在营养不良体征。

2.实验室检查洞察“体内世界”

血常规可判断是否存在贫血或感染;肝肾功能与电解质检查评估代谢平衡;白蛋白与前白蛋白是营养状况的“晴雨表”;粪便检查则有助于发现脂肪吸收不良或感染。

3.氢甲烷呼气试验捕捉“异常发酵”

通过口服特定糖分试剂后定期呼气,检测氢气或甲烷含量,可间接判断是否存在小肠细菌过度生长,这是导致腹胀、腹泻加重的原因之一。

4.影像与内镜绘制“肠道地图”

钡餐造影:在X光下动态观察肠道形态、长度及是否狭窄;

CT或MRI:精确评估小肠结构与周边器官情况;

内镜检查:胃镜、结肠镜、胶囊内镜及小肠镜,可直观观察黏膜状况,发现深处病变,必要时进行活检或治疗。

六、治疗:从“维持生命”到“重建希望”

治疗是系统工程,核心目标是“尽可能让肠道自己工作”。

1.营养支持是基石

急性期:以肠外营养为主,稳定生命体征;对于儿童短肠综合征,治疗6~12个月尽量不脱离肠外营养。

适应期:尽早启动肠内营养(口服或管饲),刺激肠道代偿。

长期管理:制定个体化营养方案,补充维生素与微量元素,预防并发症。

2.药物治疗迎来新突破

GLP2类似物(如替度鲁肽):能增强肠道吸收功能,减少对静脉营养的依赖,是近年来的重要进展。

生长激素+谷氨酰胺:有一定促进肠道适应作用,但疗效存在争议。

对症药物:如抑酸药、止泻药、抗生素(控制小肠细菌过度生长)等。

3.外科手术:为肠道“扩容”与“改造”

若药物与营养治疗效果有限,可考虑:

STEP手术:像“给肠道打褶”,延长并缩窄扩张肠段;

Bianchi手术:将肠管纵向切开缝合,实现“一分为二”的延长;

SILT手术:螺旋式切割缝合,增加吸收面积。

4.小肠移植:挽救生命的终极方案

对于剩余肠段极短(如成人<25cm)、出现严重肝功能损害或无法建立静脉通路的患者,小肠移植是挽救生命的重要手段。近年来,移植技术不断进步,术后存活率已显著提高。

七、未来展望:从“活下去”到“活得好”

随着肠外营养技术成熟、新药研发、手术创新以及多学科协作模式的推广,短肠综合征患者的生活质量与生存率已大幅提升。个体化治疗与家庭营养支持的普及,正助力更多患者实现“肠道自主”,回归正常生活。

短肠综合征虽复杂罕见,但医学的进步持续为患者点亮希望。生命的“营养之河”即使被截短,医学也正努力为其开辟新的流向,让希望延续。

参考文献

[1]国家卫生健康委办公厅关于印发软骨发育不全等86个罕见病病种诊疗指南(2025年版)的通知

[2]]贾凌威,王桂华,冯永东.短肠综合征的治疗及进展[J].华中科技大学学报(医学版),2021.

[3]王剑,黎介寿.短肠综合征的治疗历史和现状[J].肠外与肠内营养,2018,25(2):68-71.

[4]丁佐佑,刘皓,程雨曦.美国胃肠病协会(AGA)所发布短肠综合征临床实践指导意见解读[J].中国实用外科杂志,2023,43(1):59-65.

[5]谢仕龙,卢芳燕.短肠综合征患者家庭肠外营养实施及管理的研究进展[J].中华护理杂志,2025,60(18):2294-2299.

[6] Bering J, DiBaise J K. Short bowel syndrome in adults[J]. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG, 2022, 117(6): 876-883.

[7] Le Beyec J, Billiauws L, Bado A, et al. Short bowel syndrome: a paradigm for intestinal adaptation to nutrition?[J]. Annual Review of Nutrition, 2020, 40(1): 299-321.

来源: 大学生快乐科普驿站

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

大学生快乐科普驿站

大学生快乐科普驿站