近日,景德镇御窑博物院副研究馆员高倩在2025科普中国说·江西专场带来演讲《火之炼金术士——窑炉的前世今生》。

以下是高倩的演讲节选:

作为一名长期在窑炉遗址现场工作的考古人,每次讲起景德镇的故事,我都感到无比的自豪。

景德镇一步步走向巅峰,成为“世界瓷都”

在伦敦的大英博物馆、维多利亚与艾尔伯特博物馆、伊朗国家博物馆、北京故宫,几乎都有景德镇瓷器的身影。它们跨越山海,出现在世界的舞台上,也出现在欧洲文艺复兴的绘画中。画家笔下的“诸神之宴”里,连神明手中的器皿都是景德镇瓷。

(意大利画家贝利尼创作于1514年的《诸神之宴》,图片来源于高倩PPT。)

那么,景德镇是如何一步步走向世界巅峰,成为“瓷都”的呢?

景德镇的制瓷史可以追溯到唐代,考古研究发现最早的窑炉是乐平的唐代南窑。唐末五代的蓝田窑、宋代的道塘里窑,都见证了这片土地上窑火初燃的时刻。五代时期已有窑厂在生产白瓷,北宋时期,又在青瓷与白瓷的基础上创烧青白瓷,为后来的青花瓷奠定了技术根基。

到了元代,随着朝廷设立浮梁磁局,青花、釉里红等高温瓷出现,中国瓷器真正进入了五彩缤纷的时代。明清时期御窑厂的设立,使景德镇成为皇家御用瓷的烧造中心,瓷器销往世界各地,“世界瓷都”的名号也由此响起。

从龙窑到葫芦窑,从青白瓷到釉里红

景德镇能千年窑火不息,秘密就藏在窑炉里。

到目前为止,我们已发现上百处古代窑炉遗址,出土十余处。景德镇的主要窑型包括龙窑、葫芦窑、馒头窑和独有的蛋形窑。窑的形状各异,皆因地制宜。南方山地多,适合依山而建的龙窑;北方平原广,则多用馒头窑。

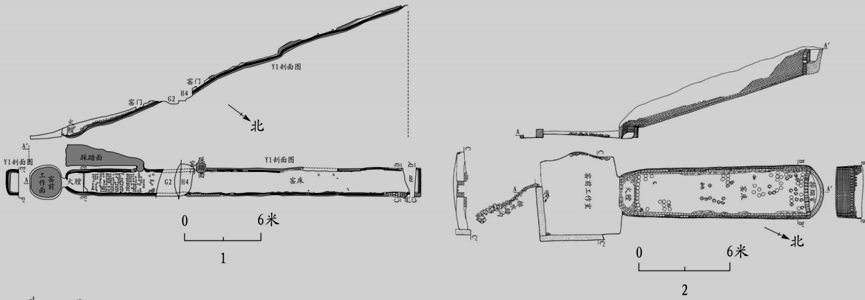

(左为唐代蓝田龙窑,右为宋代道塘里龙窑。图片来源于高倩PPT。)

龙窑,又叫长窑,顾名思义,形似长龙卧山,一般建在山脚。它的头比较低,尾巴比较高,利用这个落差,可以迅速把窑火抽到尾部去。火焰沿狭窄瘦长的窑床蜿蜒前行,形成“火焰的马拉松”。

考古发现的龙窑长度可达七八十米,一次可烧上万件瓷器。龙窑的优点是产量大、适应性强,但也有不足:窑壁薄,保温差,柴火消耗惊人,窑内温度不均。窑头温度高达1300℃,能烧高温瓷,而窑尾却可能只有800℃,瓷器容易“烧不熟”。

从唐代到元代,龙窑一直是景德镇烧造的主要的窑型,主要生产的是有青瓷、酱釉瓷、青白瓷,还有少量的青花。

到了元末,高温颜色釉的创新对窑炉的结构提出了更高的要求,景德镇窑工在龙窑的基础上,结合北方馒头窑的优点,创造了葫芦窑。

史书记载,葫芦窑的砌筑与维修长期由本地魏姓家族垄断,他们掌握着这项关键技术。葫芦窑前大后小,中腰收窄,形如地上卧葫芦。

(御窑厂北麓遗址葫芦窑。图片来源于高倩PPT。)

葫芦窑不仅解决了龙窑热效率低、温差大的问题,还能精准控制火候。前窑室温度可达1320℃,适合烧青花与釉里红等高温瓷。

葫芦窑的诞生,使明清时期的御窑厂瓷器达到了艺术与技术的巅峰,从永乐红釉高足杯到宣德霁蓝蟋蟀罐,皆出自此炉。

(图片来源于高倩PPT)

外销推动窑炉创新

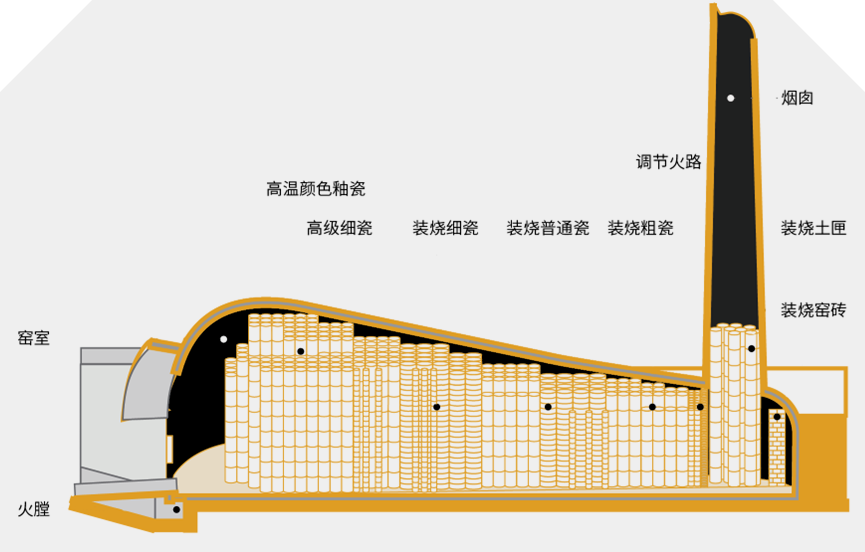

明代隆庆开海之后,海外市场对景德镇的瓷器是非常痴迷的,贸易量腾地一下迅速增长,葫芦窑的体积小、产量低的缺陷逐渐暴露。明末清初,景德镇窑工再次创新,融合前代窑型优点,创造了新的窑炉——蛋窑,又称镇窑、柴窑。

它外形似半个鸭蛋,是景德镇独有的窑型。镇窑集龙窑的气势、葫芦窑的精控与馒头窑的稳温于一体,可谓中国传统窑炉的集大成者。

(镇窑装烧示意图,图片来源于高倩PPT。)

镇窑的结构很讲究——二层穿斗抬梁式,上层储柴,可存近一吨木料,下层用于放匣钵、坯件。窑身以特制小砖砌成,两侧加砖防变形。靠近窑门的部分高而宽,窑尾窄而深,便于热流循环。它的效率高、燃料少、产量大、品种多,一次能烧40多个品种,既省柴又高效。窑工进出方便,装坯、出窑都更顺畅。镇窑是当时最完美的民窑结构。

(图片来源于高倩PPT)

清代以来,景德镇烧瓷分工细化,在众多工序中,最令我敬佩的是把桩师傅。他们是烧窑环节的灵魂人物,对火候了如指掌。什么瓷该放哪里,何时添柴、何时封火,全凭经验与眼力。他们透过火眼观察窑内火色的变化,判断成败。可以说,景德镇的陶民是“看火吃饭”的人。

然而,随着清代大规模生产的持续,柴料日渐枯竭,景德镇开始煤柴混烧。但这样烧造的温度不是很稳定,而且瓷器非常容易塌。后面就发明了煤用的倒焰窑,也叫圆包窑。它的结构使火焰在窑内循环倒流,温度更均匀。20世纪60年代,景德镇的圆包窑多达两百余座。

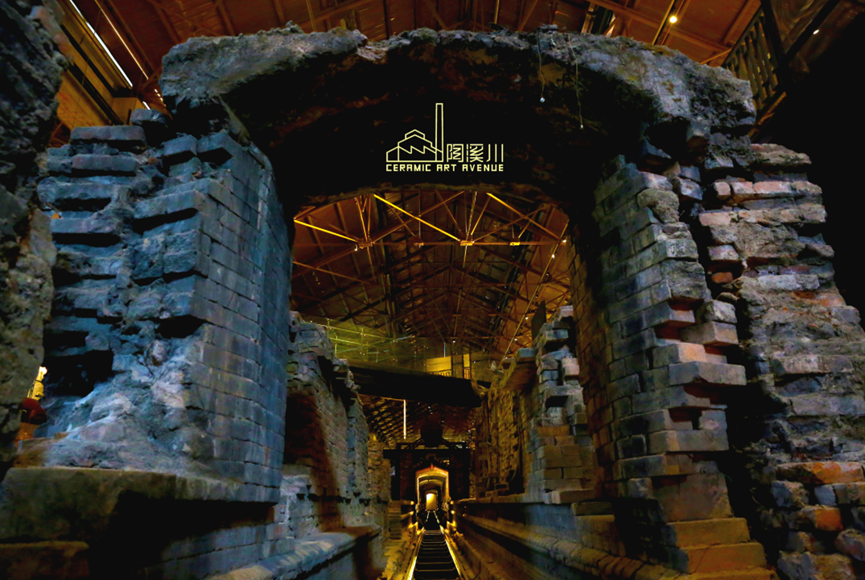

(陶溪川有目前景德镇保存的唯一一个隧道窑。图片来源于高倩PPT。)

到1970年代,随着工业化发展,出现了隧道窑,产品合格率从80%提高到95%。再到今天,气窑、电窑取代了传统柴火,既绿色环保又可精准控温。

回望这千年的窑火史,从龙窑到葫芦窑,从镇窑到电窑,每一次技术变革,都是人类用智慧适应自然、改造自然的故事。当我们惊叹青花瓷的湛蓝,惊叹釉里红的瑰丽时,别忘了这不仅仅是泥土经过烈火重生,更是中国人,在火焰中淬炼出的创新精神。

策划制作

演讲人丨高倩 景德镇御窑博物院副研究馆员

责编丨杨雅萍、艾静

审校丨徐来、林林

来源: 科普中国说

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国说

科普中国说