高超声速导弹厉害在哪儿?

高超声速导弹,飞行速度快、突防能力强、命中精度高,是具备全天候作战能力的新型杀手锏。而说起高超声速导弹,就不能不提到著名科学家钱学森和他的“钱学森弹道”。那么,钱学森弹道究竟是什么,为什么这么重要呢?

弹道学:不只是“算炮弹”那么简单

钱学森曾提出:“力学的内容,不但应当包括应用力学的创始人克莱因时代的固体力学和流体力学,还应当包括弹道学、物理力学、化学流体力学、电磁流体力学(等离子体力学),而且还应当包括自动控制理论、原子能应用、工程经济理论、运输理论等。”在这张宏伟的“力学地图”上,弹道学被钱学森排在仅次于固体力学、流体力学两大传统学科的位置,可见其分量。

那么什么是弹道学呢?

一句话:研究“飞出去的东西怎么飞、飞多远、飞多准”。细分下来有三层:

1、内弹道:弹丸在炮膛、发动机里的“起跑”阶段,研究火药燃烧、推力变化等内部动力如何让物体获得初始速度。

2、外弹道:离开发射平台后在空气或真空中的“长跑”阶段,分析重力、空气阻力、地球自转等因素对飞行轨迹的影响。

3、终点弹道:命中目标前的“冲刺”阶段,关注弹头如何穿透、爆炸,最终实现杀伤或毁伤效果。

外弹道我们最熟悉,捡起一颗小石子丢向远处,它一定会在地球引力、空气阻力等因素的作用下,划过一条优美的抛物线砰然坠地。而钱学森弹道属于外弹道研究领域的革命性分支,专业术语叫“助推-滑翔弹道(Boost-Glide Trajectory)”。

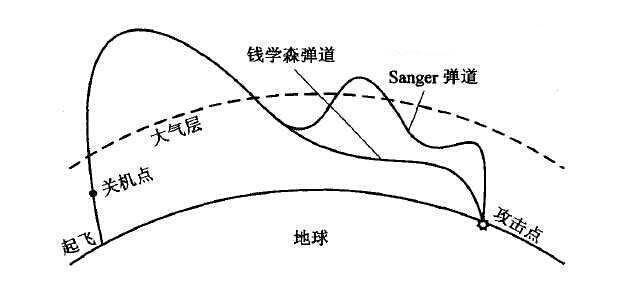

钱学森弹道示意图

这种轨迹打破了传统外弹道“抛物线”的局限,通过大气层边缘的“打水漂”式滑翔,让飞行器既能飞得远,又能灵活调整路径,彻底改变了人类对弹道飞行的认知。

传统弹道 VS 钱学森弹道

传统导弹的弹道轨迹如同运动员扔铅球,从发射瞬间起就沿着抛物线飞行,但这条固定的弧线在预警雷达眼中几乎是“透明”的——反导系统只需捕捉初始参数,就能直接套公式精准算出路径和落点,进而部署拦截,尤其是在抛物线的中段。而钱学森弹道则不走寻常路,也更能让反导系统“摸不着头脑”。

使用了钱学森弹道的导弹,不必非要冲出大气层,仅需在大气层内就可进行波浪式的高速飞行,这给雷达跟踪监视带来了相当大的难度。其飞行过程可拆解为两步:先由火箭“助推”到30~100 km高空,再在发动机关机后进入无动力“滑翔”阶段,利用空气升力像冲浪板一样在大气层边缘“打水漂”,速度在5~20马赫(1马赫即1倍音速,约1225公里/小时)之间随时变化。在这个阶段,反导系统根本无法预判其‘下一跳’的轨迹”,又该怎么拦截呢?

目前,钱学森弹道导弹应用技术已经完全成熟,其独特的飞行轨迹和机动性,让现有主流反导系统失去了“预判”这个最关键的环节,基本无法拦截。

除此之外,与传统洲际导弹相比,采用助推-滑翔技术的导弹,推进方式更为高效,火箭发动机只需在助推段工作即可将飞行器送至大气层边缘,工作时间相对较短,因此助推器重量可以适度减轻。同时,滑翔段依靠升力和惯性维持飞行,而气动外形也有助于实施机动。虽然说起来简单,但这些技术的实现依赖于空气动力学、材料科学、热防护技术以及制导与控制等领域的长期积累与突破,绝非一日之功。

钱学森弹道的理论不仅影响深远,而且已经转化为实际应用,我国研制的高超声速导弹,轨迹变得更加难以预测,留给反导系统的反应时间更短,因此拦截难度更高,与传统中程弹道导弹相比,在突防能力上实现了显著提升。而在反舰作战领域,也能从目标上方以较大俯冲角度发起攻击,从而突破以水平防御为主的传统防御体系,这使得航母战斗群等高价值海上目标在防御上面临更大压力。

国之重器可以守护和平,而技术本身则能造福人类。钱学森弹道不仅可以用在军事领域,它也能用在研究和民生领域。——从跨洋航班到太空往返,再到行星探索,曾经服务于导弹的助推-滑翔原理,还能派上很多用场。未来若能将相关原理广泛应用,我们就将拥有成本更低廉的航天载具和更加快速的航空运输能力。不过,目前受制于材料、热防护和经济性等难题,这些设想仍停留在概念和实验阶段。

从1948年,钱学森提出这条当时还只存在于纸面的轨道,到2025年,这条轨道化作高超声速导弹的尾焰。77年的时光,完成了一场从理论构想到实战应用的完美闭环,也见证了基础研究的远见和深耕最终结出颠覆性技术的硕果。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨中国科协科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨亓春斐 北京航空航天大学 博士生

审核丨孟健 原陆军某部工程

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划