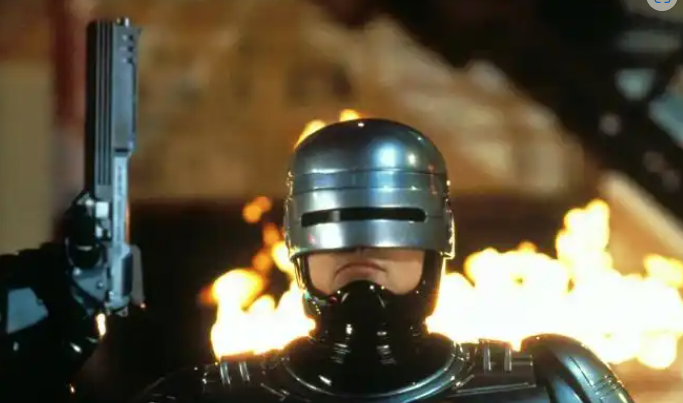

在无数的电影、电视剧和游戏中,我们都见过这样的经典场面:主角戴上特制红外护目镜,眼前的世界瞬间变换。坚实的墙壁变得如同虚设,墙后敌人的轮廓无所遁形。在一些作品中,无人机甚至能通过热成像清晰显示出房屋内人与物的完整轮廓。

这些场景如此深入人心,以至于很多人相信:热成像技术就是有这种透视超能力。

但真相是:这完全是影视作品的艺术想象。真实世界中的热成像仪无法透过墙壁看到任何东西。不要说建筑砖墙,甚至一块玻璃都能阻挡红外辐射。

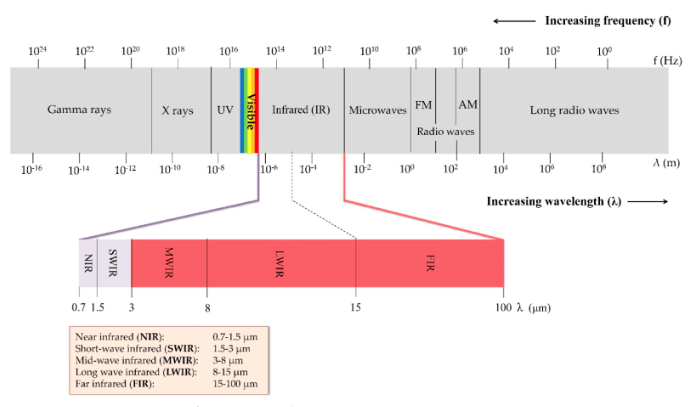

我们先要了解一下,热成像仪和我们常用的普通相机不同,它探测的不是可见光。不可见光,指的是人眼无法看到的电磁波,人眼能感知到的光只有波长400-700纳米这个极窄的范围,但自然界中的电磁波谱远比这宽广得多:从波长几千米的无线电波,到波长不到一纳米的X射线和伽马射线,所以绝大部分电磁辐射对我们来说都是看不见的。

图源:Messina, G.; Modica, G. Applications of UAV Thermal Imagery in Precision Agriculture: State of the Art and Future Research Outlook. Remote Sens. 2020, 12, 1491.

红外辐射就是其中一种不可见光,它的波长比可见光长。关键是所有温度高于绝对零度(-273℃)的物体都在不停地发出红外辐射,桌子在发、墙壁在发、你的身体也在发,只是我们的眼睛看不到而已。我们日常感受到的热,例如阳光的温暖或火炉的炙热,很大程度上就是我们的身体分子吸收了这种红外辐射能量的结果。人体大约37°C的体温就是一个强大的红外辐射源,主要辐射波段恰好就在热成像仪最敏感的范围内。而热成像仪能把这些看不见的红外辐射转换成我们能看到的彩色图像,工作流程可以简化为四步:捕捉、探测、转换、显示。

第一步:特殊镜头捕捉红外光

热成像仪前端有一个与众不同的镜头。这个镜头不能用普通玻璃制造,因为玻璃虽然对可见光透明,但对红外辐射却像一堵墙一样不透明。这是因为玻璃的主要成分是二氧化硅(SiO₂),它的分子结构中有许多硅-氧键(Si-O键)。这些化学键就像微小的弹簧,会以特定的频率振动。而红外光子波段恰好与玻璃分子的振动频率完美匹配。当红外光试图穿过玻璃时,光子的能量被这些共振的分子吸收,转化为热能,而不是继续传播。

热成像仪的镜头必须用锗、硒化锌或硫化锌等特殊材料制成,这些材料对红外辐射是透明的,能让红外光顺利通过并汇聚到焦点上。

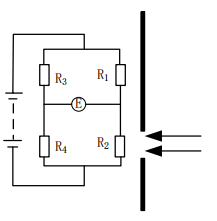

第二步:微型传感器阵列探测热量

焦点位置安装着红外探测器芯片。这块只有指甲盖大小的芯片上密密麻麻排列着成千上万个微测辐射热计。当红外光子撞击这些微型传感器时,传感器会轻微升温,可能只有几千分之一度。但这个微小的温度变化会导致传感器内部薄膜材料的电阻发生改变。接收到的红外辐射越强,电阻变化越大;辐射越弱,电阻变化越小。于是当有红外辐射时,对应的传感器的电阻改变,就会在输出端产生一个电压信号。

第三步:电信号转换为数字数据

探测器芯片输出的是电信号,电子电路会实时读取成千上万个传感器的电压变化,并将其转换为数字信号。这一步是因为计算机只认识数字(0和1),不认识连续变化的电压。所以把这些连续的电压曲线进行密集分割,采出大量的点,再把这些点四舍五入到最接近的数字刻度上。最终,处理器得到一张巨大的数字温度表,有了这些数字,计算机就可以计算实际温度、进行图像处理,并最终生成彩色图像。

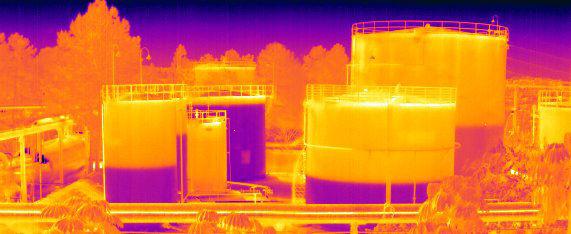

最后一步是将温度数据转换成我们熟悉的彩色图像,不同颜色对应着不同的温度区间。所以现在应该明白了吧?我们通过热成像仪看到的色彩图实际上是一张模拟的温度分布地图,而不是这些不可见光波的真实颜色。

如图所示,这张图即展示了热成像仪的显示结果,又证明了我们开头的结论:我们无法通过热成像仪,透过建筑看到内部的人或者物体。不过它在真实世界中仍然有着不可替代的独特能力:

热成像能穿透烟雾。这是它最重要的优势之一。烟雾中的烟尘颗粒虽然能有效阻挡可见光,让人眼什么都看不见,但这些颗粒对红外辐射的阻挡作用要小得多。在浓烟滚滚的火场中,可以依靠热成像仪来导航和搜救。

而且热成像能在完全黑暗中工作,与夜视仪不同,夜视仪需要微弱的环境光,热成像仪完全不需要任何外部光源。

参考资料

FLIR Systems. Can Thermal Imaging See Through Walls?

https://www.flir.com/discover/home-outdoor/can-thermal-imaging-see-through-walls/

[2] Hou, F., Zhang, Y., Zhou, Y., Zhang, M., Lv, B., & Wu, J. (2022). Review on Infrared Imaging Technology. Sustainability, 14(18), 11161. https://doi.org/10.3390/su141811161

Messina, G., & Modica, G. (2020). Applications of UAV Thermal Imagery in Precision Agriculture: State of the Art and Future Research Outlook. Remote Sensing, 12(9), 1491.

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨中国科协科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨蔡文垂 中国科学院大学博士研究生 中国光学学会会员

孙明轩丨上海工程技术大学教授、中国科普作家协会会员

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划