我们都有过这样的体验:晚上睡前躺在床上关了灯,世界瞬间变得一片漆黑,什么也看不见。但几分钟后,周围,衣柜、书架、窗帘的形状慢慢浮现出来,只是一切都呈现灰蒙蒙的样子,难以分辨颜色。这个问题也曾长久地困扰了科学家们:为什么我们在黑暗中能看见东西,却看不清颜色?为什么从明亮走进黑暗需要那么长时间才能适应?

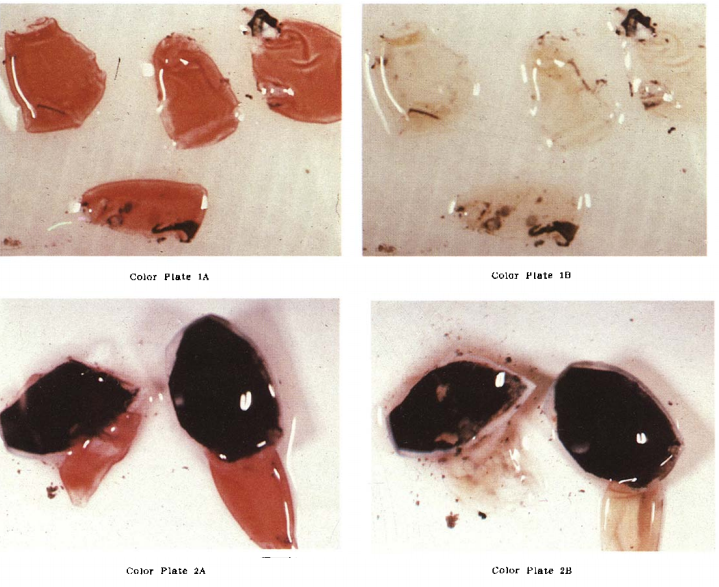

谜题的解答要从1876年说起。德国生理学家弗朗茨·博尔解剖青蛙的眼睛时,意外发现了一个奇特现象:新鲜取出的视网膜呈现红紫色,但当阳光照射到标本上时,这抹颜色竟然褪去了,变成了淡黄色。而把漂白后的视网膜放回黑暗中,那抹红紫色又慢慢恢复了。也就是说,眼睛里居然藏着一种能被光漂白、在黑暗中又能再生的神秘物质。但在那个年代,没有人知道这种色素究竟是什么,更不知道它与我们在黑暗中的视觉有何关系。

半个多世纪后,乔治·沃尔德揭开了视紫红质的化学秘密:它是由一种蛋白质和维生素A的衍生物:视黄醛。光照让视黄醛的分子构型瞬间扭转,激活视紫红质,触发一连串信号传递,最终产生电信号到达大脑,我们就看见了光。而在黑暗中,这个过程必须逆转回来,视紫红质需要缓慢地再生,这正是我们需要时间来适应黑暗的根本原因。沃尔德因为这一系列开创性工作,在1967年获得了诺贝尔生理学或医学奖。

但这只解释了故事的一半。如果说视紫红质的再生解释了为什么我们在黑暗中需要时间才能看见东西的轮廓,但为什么丢失了颜色?

双轨系统:视杆与视锥的分工合作

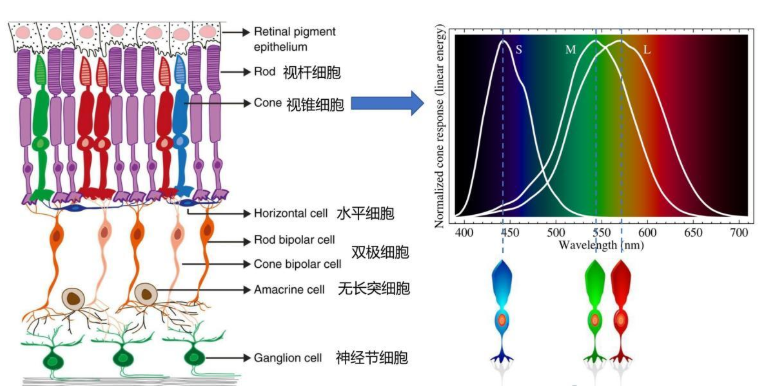

人类视网膜拥有两套光感受器系统:细长如杆的视杆细胞,和短粗如锥的视锥细胞。视杆细胞有上亿个,而视锥细胞仅有几百万个,比例约为20:1。视杆细胞是夜视专家,主要分布在视网膜周边,在视网膜中心区域完全缺失。每个视杆细胞的外段包含1000-2000层独立的膜盘,密集排列着数千万个视紫红质分子。这种极高的色素密度密度赋予视杆细胞惊人的灵敏度:它能够响应单个光子的刺激。

图源网络

然而,视杆细胞的超高灵敏度的代价就是牺牲了空间分辨率和颜色辨别能力。由于所有视杆细胞只含有一种光色素,视杆细胞的输出仅与吸收的光子数量成正比,所以无法区分光的波长。如果激活相同数量的视紫红质分子,不同颜色在视杆细胞看来完全相同。

既然视杆细胞无法分辨颜色,那么我们能够识别自然界中各种绚丽的色彩,就全靠视锥细胞了。视锥细胞是色觉和精细视觉的基础,它们高度集中在中央凹区域,构成我们最清晰的视觉中心。值得注意的是,人类有三种视锥细胞:S型锥体:短波,感知蓝光;M型锥体:中波,感知绿光和L型锥体:长波,感知红光。也就是说,我们能够识别自然中不同的颜色,其实是依赖于这三种视锥细胞的融合响应,大脑通过解读S、M、L三种视锥细胞的信号比例,构建出我们所见的整个色彩世界,就像是用三原色调成各种各样的颜色。

但这套精密的色彩系统的致命的缺点:它需要充足的光线才能工作。

视锥细胞的灵敏度远低于视杆细胞,它们需要大量的光子才能产生相当于视杆细胞对单个光子的响应。所以在昏暗的环境里,虽然视杆细胞能够捕捉到窗外微弱的光,使我们看见物体的轮廓,视锥细胞却因为光子数量不足而罢工,使我们无法分辨色彩。

所以说,在黑暗中失去颜色是一项精妙的演化权衡。自然界的光照强度变化范围极其巨大,从室外到室内,从正午到月夜,光强是量级程度的变化,任何单一类型的视觉传感器都无法有效应对。所以演化的答案是专业化分工。

也有学说认为,视锥细胞是更古老的感光细胞,为我们的远古祖先提供了在日光下生存所需的高清彩色视觉。后来,一部分视锥细胞为适应暗光环境,演化成了视杆细胞。这可能是在恐龙主宰白天的时代,为人类的先祖夜间活动提供的生存机会。

参考文献

Marmor, M. F., & Martin, L. J. (1978). 100 years of the visual cycle. Survey of ophthalmology, 22(4), 279-285.

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨中国科协科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨蔡文垂 中国科学院大学博士研究生 中国光学学会会员

孙明轩丨上海工程技术大学教授、中国科普作家协会会员

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划