随着智能手机功能的不断升级,刷脸已经成为解锁手机的一项新技术已经成为我们每天最自然不过的动作。但这个功能一度面临一个挑战:口罩。

在医院、在地铁、在人群密集的商场,或者仅仅是因为感冒、雾霾、保护隐私,我们不得不戴上口罩。这时候,人脸识别突然失效了。每次想用面容解锁,要么摘下口罩露出整张脸,要么改用密码,这使得原本的便捷变成了窘境。

在最近几年,情况悄然改变了。如果你用的是搭载了3D结构光或ToF摄像头的机型比较新的机型,或许已经发现,现在可以戴着口罩直接解锁手机,刷脸支付也不需要摘口罩了,技术似乎学会了透过口罩识别你的身份。

这是怎么做到的?口罩遮住了大概60%的面部,只剩下眼睛和额头露在外面,手机凭什么还能认出这就是我们?对,就是因为我们的眼睛与额头,它们的信息密度远超想象。

眼睛是我们认识世界的窗口,也同样是别人与我们情绪交互的重要媒介。每个人的眼睛都不相同,十分有辨识度,眼角的位置、眼窝的深浅、甚至眼皮的褶皱都可以成为识别的线索。

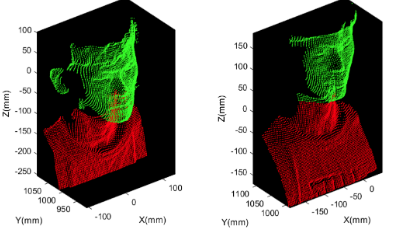

那手机又是怎么看到这些细节的?这是因为当我们拿起手机看向屏幕时,一束肉眼看不见的光正投向我们的脸。但这束光人眼完全看不见,它的波长在红外范围,就像遥控器发出的红外光一样。不过与遥控器不同的是,这束光被分解成了数万个微小的光点,密密麻麻地洒在你的面部。光点打在你脸上后,会立刻反弹回来。就是这一来一回的瞬间,藏着关键的信息。就像测绘员用激光测距仪测量山川地形,这些光点在测量你面部的每一处起伏。哪里凸起?哪里凹陷?这个点到镜头的距离是多少?那个点的角度如何?数万个测量点汇聚起来,描绘出一张立体的地形图,一个带有深度信息的三维模型。

但光有精确的测量数据还不够,关键在于如何理解这些数据。这就要说到人工智能的作用了。获取到的3D面部模型,对于机器而言只是一堆原始的坐标数据。真正让识别发生的是背后的人工智能AI算法。这个算法的角色,就是从这堆数据中,找出最能代表我们的、独一无二的稳定特征。

当系统检测到你戴着口罩时,它的识别策略发生了根本性转变。硬件的扫描范围或许没变,但AI算法的专注力被重新训练和引导了。它学会了忽略口罩区域返回的那些平坦、无意义的3D数据,同时,将分析的权重极大地集中在眼周、眉骨、鼻梁上部和额头等未被遮挡的区域。这个过程,在技术上有个专门的名字,叫做注意力机制,指的就是把有限的计算资源,集中投入到最重要的信息上。

这套系统不是一成不变的。它会在使用过程中持续学习和优化。

更有意思的是,每当我们用面容识别解锁手机,系统都在实时收集反馈信息。如果戴了一副新眼镜,它会学习这副眼镜的特征;如果换了个新发型,它会适应额头露出的新轮廓;如果你在不同光线环境下多次解锁,它会学会在各种条件下准确识别你。

这些学习都在本地完成,数据不会离开手机,但系统却在悄悄变得更懂我们。当然,这种学习是有边界的。如果尝试用别人的脸解锁,或者用照片来欺骗系统,它会立刻发现异常。这正是因为照片是平面的,无法伪造三维深度信息。但随着科技的进步,若使用高精度3D面具,仍有可能被破解。从数万个光点的测量,到三维模型的构建,到AI的智能分析,再到最终的身份确认,整个过程在零点几秒内完成。这一切,让我们能在戴着口罩的情况下,依然轻松便捷地解锁手机。

参考文献

Apple Inc. (2017, September). Face ID Security Guide. Retrieved from https://www.apple.com/business-docs/FaceID_Security_Guide.pdf

Vyas, R. Enhanced near-infrared periocular recognition through collaborative rendering of hand crafted and deep features. Multimed Tools Appl 81, 9351–9365 (2022).

Wang, C.-W., & Peng, C.-C. (2021). 3D Face Point Cloud Reconstruction and Recognition Using Depth Sensor. Sensors, 21(8), 2587.

Zeng, D., Veldhuis, R., & Spreeuwers, L. (2021). A survey of face recognition techniques under occlusion. IET Biometrics, 10(6), 581–606.

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨中国科协科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨蔡文垂 中国科学院大学博士研究生 中国光学学会会员

孙明轩 丨上海工程技术大学教授、中国科普作家协会会员

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划