从小到大,我们看到的彩虹似乎永远都是半圆形的优雅弧线。它横跨天际,两端似乎落在遥远的地平线上。彩虹形成的原理想必大家已经很熟悉:阳光照射到空气中的小水滴,光线进入水滴时发生折射,在水滴内壁反射一次后再次折射而出,白光就这样被分解成赤橙黄绿青蓝紫七色光谱。但彩虹到底是什么形状的,或许会让大家耳目一新。

我们直接来看这张实拍照片,这是2022年瑞士摄影师在挪威罗弗敦群岛用无人机穿过阵雨时拍摄的。画面中,一道完整的圆形彩虹悬浮在山峦与云层之间,像一个巨大的光环,外围甚至还有较淡的副虹形成双重圆环。很明显,彩虹实际是一个圆形的!那平日我们看不到的另一半,藏在了何处呢?这就又要从彩虹形成的几何原理说起了。

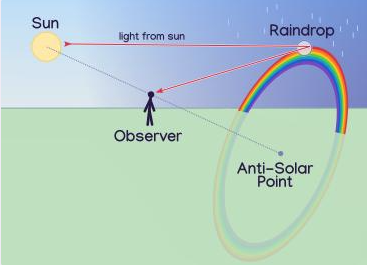

我们先来认识一下反日点,这指的是天空中与太阳位置正好相对的那个点。如果用观测彩虹的经验就会知道,看彩虹时太阳一定在我们身后。那么从太阳出发,画一条线穿过脑袋,一直延伸到前方,这条线指向的方向,就是反日点的方向。通俗地说,就是你头部阴影的延长线指向的地方。如果你此时我们站在地面上,这个反日点就会在地平线以下。

图源:Rainbow Spec Observer (rainbowspec.observer/rainbows/)

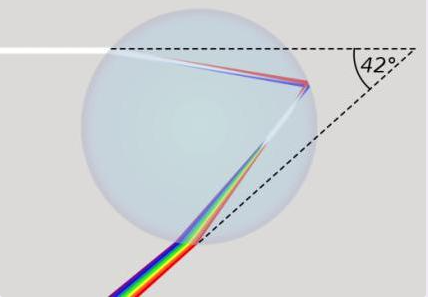

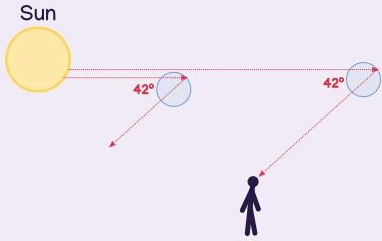

当被分解成彩色的光线从水滴射出的时候,并不是朝所有方向乱飞,而是在42度的位置最为集中,注意,这里的42度不是相对于地面或天空测量的,而是相对于反日点方向。所有与这个方向偏离42度的方向上,都有彩色光线进入你的眼睛。

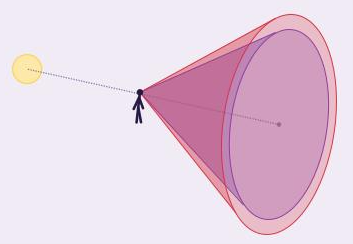

因此,所有能将最强烈的彩虹光线反射到观测者眼中的雨滴,共同构成了一个以观测者眼睛为顶点、张角为42度的圆锥体。我们所看到的彩虹,正是这个光锥的圆形底边。这个光锥的中轴线,是一条从太阳出发,穿过观测者头部,并无限延伸的直线。在这条直线上,正对着太阳的那个点,就是刚才提到的反日点。

结合反日点和42度光锥的概念,我们便能得出结论:彩虹并非一个悬挂在天空中特定位置的实体物件。它是一种完全依赖于观测者位置的光学现象。

这意味着世界上没有两个人能看到完全一样的彩虹。因为构成你所见彩虹的那组雨滴,与构成你身旁朋友所见彩虹的雨滴,是完全不同的两组。每个人看到的,都是以自己头部的影子为中心、由特定雨滴群为他量身定做的专属彩虹。

现在知道了上述内容,我们终于可以正面回答最初的问题:既然彩虹的本质是一个以反日点为中心的圆,为何我们通常只能看到一个半圆形的弧?原因很简单:地面挡住了下半部分。

站在地面上时,反日点通常位于地平线以下。彩虹的圆心就在那里,而下半圆本该出现在你脚下的空间。但那里要么是坚实的大地,要么就是没有雨滴的干燥空气。没有水滴,自然就没有彩虹。

太阳的高度直接影响我们能看到多大的彩虹弧。清晨或傍晚,太阳贴近地平线,反日点位置较高,彩虹的顶端可以达到42度仰角,所以能看到接近完整的半圆。但随着太阳升高,反日点下沉,彩虹也随之沉入地平线。到了正午,当太阳高度超过42度,整个彩虹圆都会被压到地平线以下,这时候即使下雨,我们也看不到彩虹。

这就解释了为什么夏季中午很少看到彩虹,而清晨和傍晚的彩虹最为壮观。这也是为什么彩虹永远出现在太阳的对面方向,我们为什么必须背对太阳才能看到它。

所以现在我们也明白了,为什么飞到水滴的上方后就可以看到完整的圆形彩虹,没有了地面的遮挡,也不缺水滴。另外,或许你注意到了最开始那张照片中的圆形彩虹不止一道,在外面还有一圈朦胧的同心彩虹。这道外围较淡的彩虹叫副虹,它的形成过程稍有不同,光线在水滴内部反射了两次而不是一次。

第一次反射后,部分光线没有立即射出水滴,而是继续在水滴内部传播,在前壁又反射了一次,才最终离开水滴进入我们的眼睛。多反射一次,光线损失更多能量,所以副虹的亮度只有主虹的一半左右。

更特别的是,两次反射让颜色顺序完全颠倒了:主虹是外红内紫,副虹则是外紫内红。副虹形成的光锥角度约为51度(相对反日点),比主虹的42度大,所以副虹出现在主虹外围约9度的位置。

仔细观察,你会注意到两道彩虹之间的天空明显更暗,这个区域叫亚历山大暗带。单次反射的光照亮了主虹内侧的天空,两次反射的光照亮了副虹外侧的天空,而两者之间这片区域是光学盲区,几乎没有光线到达,所以显得格外幽暗。

或许某天我们坐上飞机,在万米高空看到那个完整的圆环。

参考资料:

NASA. A Full Circle Rainbow over Norway - Astronomy Picture of the Day [EB/OL]. https://apod.nasa.gov/apod/ap221227.html, 2022-12-27.

Rainbow Spec Observer. Rainbows - The Rainbow [EB/OL]. https://rainbowspec.observer/rainbows/, 2025-10-23.

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨中国科协科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨蔡文垂 中国科学院大学博士研究生 中国光学学会会员

审核丨孙明轩 上海工程技术大学教授、中国科普作家协会会员

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划