当全球光伏产业朝着 “太瓦级部署” 的目标冲刺时,一个核心矛盾始终凸显:如何在提升电池效率的同时,兼顾成本控制与现有硅产线的兼容性?钙钛矿 / 硅叠层太阳能电池给出了答案 —— 它能突破单结硅电池的效率天花板(~26%),且仅需极低的附加生产成本,目前实验室最高功率转换效率(PCE)已达 34.85%。但真正阻碍其落地的 “拦路虎”,是工业级 “全纹理结构” 的性能瓶颈:采用金字塔高度>1μm 的硅衬底(无需修改现有硅产线)时,钙钛矿与电子传输层(C₆₀)的界面钝化不足,导致光电电压(VₒC)和电荷传输损失显著,效率始终低于 32%。

如今,由 Oussama Er-raji 团队主导、发表于《Science》(DOI: 10.1126/science.adx1745)的研究,用一项巧妙的界面工程突破了这一困境。他们通过在钙钛矿表面引入特殊分子,诱导电子在整个钙钛矿层中 “全域积累”,不仅将全纹理叠层电池的效率推至 33.1%(VₒC 达 2.01V),更实现了 1500 小时的户外稳定运行。这项研究不仅刷新了性能纪录,更证明:工业级硅衬底的粗糙纹理,不再是高效钝化的 “死穴”。

一、困境核心:全纹理结构的 “界面之痛”

要理解这项研究的价值,首先需要明确 “全纹理结构” 的重要性 —— 它是钙钛矿 / 硅叠层电池走向商业化的关键设计。传统高效叠层电池常依赖 “定制化硅衬底”,比如通过抛光减小金字塔尺寸,或调整纹理形态以适配钙钛矿沉积;而全纹理结构直接采用工业标准的硅衬底(金字塔高度>1μm),通过 “蒸发 - 旋涂混合法” 让钙钛矿在硅金字塔表面 “ conformal 生长”( conformal 意为 “共形”,即钙钛矿完美贴合硅的粗糙表面),既能最小化光反射损失,又能兼容现有硅产线,大幅降低量产成本。

但问题恰恰出在 “界面”:钙钛矿与 C₆₀电子传输层的交界处,存在两大核心损失:

1. 光电电压损失:界面缺陷多,电荷复合速度快,导致 VₒC 远低于理论值;

2. 电荷传输损失:钙钛矿层内电子浓度低、电导率差,电荷难以高效传递到 C₆₀层,填充因子(FF,反映电荷收集效率的关键指标)被严重拖累。

此前研究多聚焦于 “化学钝化”(通过分子修复界面缺陷),但效果有限 —— 它只能减少界面复合,却无法解决钙钛矿层内的传输问题。团队意识到:要同时突破两大损失,需要一种能 “兼顾界面与体相” 的创新策略。

二、破局思路:功函数工程与 “电子全域积累”

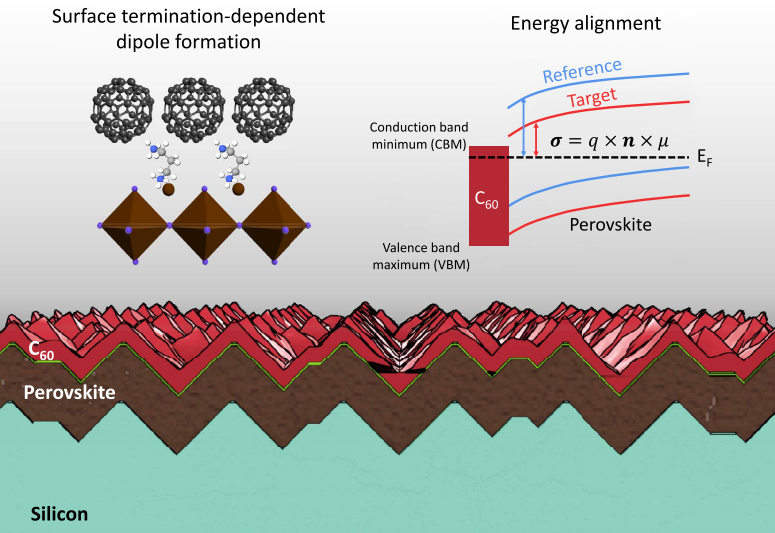

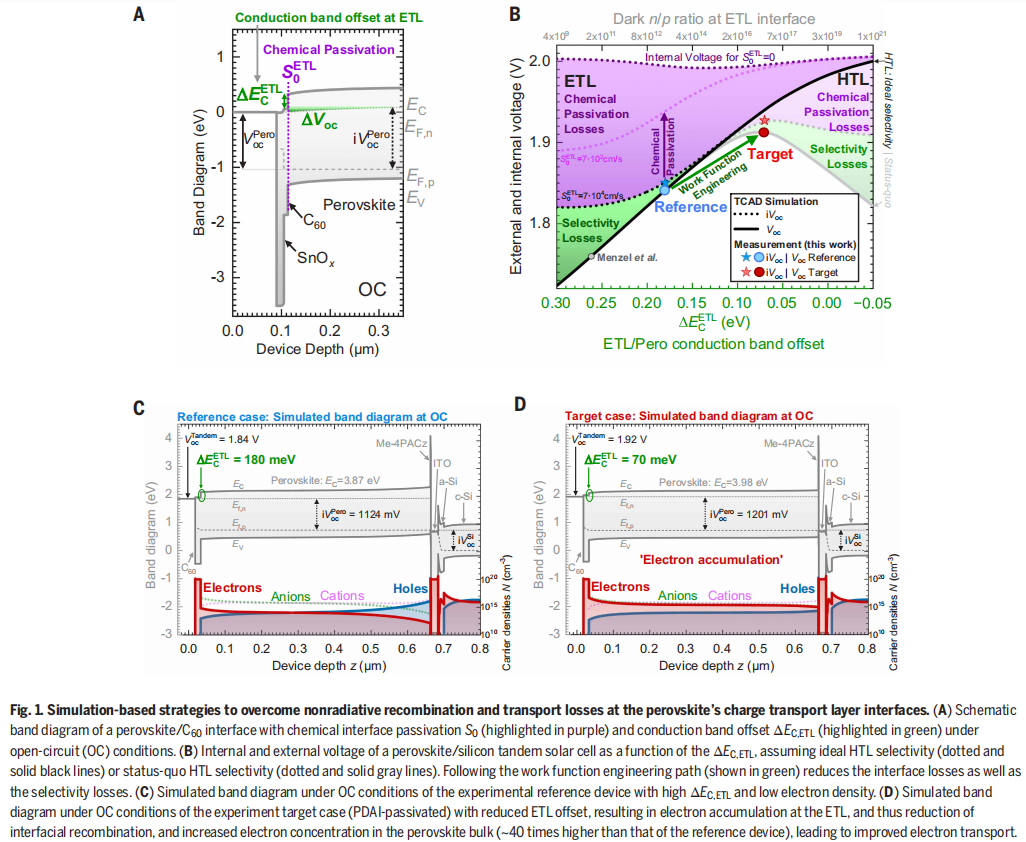

通过光电模拟,团队提出了两种优化路径:一是传统的 “化学钝化”(降低表面复合速度),二是更具创新性的 “功函数工程”—— 通过调制界面电荷载流子浓度,实现 “场效应钝化”。而后者的独特优势,恰恰契合了钙钛矿的本征特性。

与硅等传统半导体不同,钙钛矿的 “本征属性” 让功函数工程产生了意想不到的效果:当在钙钛矿表面引入特定分子时,诱导的 “多数载流子(电子)积累” 不仅会发生在钙钛矿 / C₆₀界面(减少界面复合),还会延伸到整个钙钛矿吸收层—— 就像给电荷传输开辟了 “高速公路”,既解决了界面 “拥堵”,又提升了整个钙钛矿层的 “通行效率”(电导率)。

这一过程的核心逻辑可通过公式直观理解:电子电导率 σₙ = q×n×μₙ(q 为元电荷,n 为电子浓度,μₙ为电子迁移率)。当电子在全域积累时,n 大幅提升,即使 μₙ不变,σₙ也会显著增加 —— 这直接解决了电荷传输损失,进而同时提升 VₒC(减少复合)和 FF(提升传输)。

三、实验验证:PDAI 的 “偶极子魔法”

团队选择的 “关键分子” 是 1,3 - 丙二胺二氢碘化物(PDAI)—— 一种具有高偶极矩的化合物。通过旋涂(可扩展为浸涂,适配量产)将其沉积在钙钛矿表面,引发了一系列精准调控:

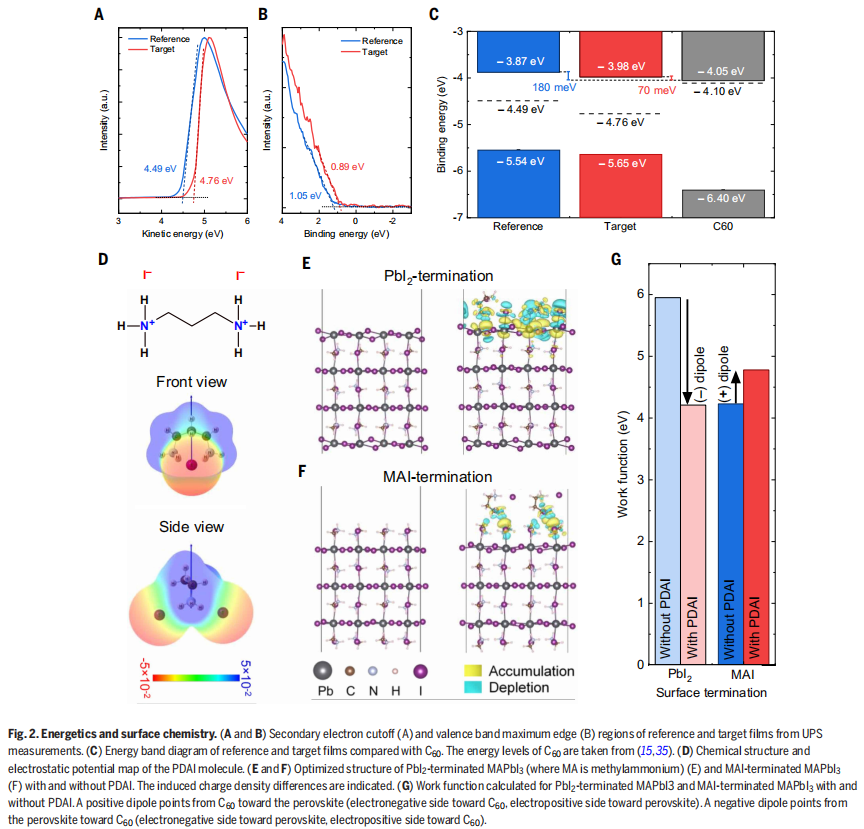

1. 偶极子形成:缩小能量偏移

X 射线光电子能谱(XPS)和紫外光电子能谱(UPS)证实,PDAI 与钙钛矿表面的有机组分(因混合沉积法形成 “有机富表面”)发生选择性相互作用,形成了 “从 C₆₀指向钙钛矿” 的正偶极子。这一偶极子直接改变了能级对齐:

• 参考器件中,钙钛矿导带底(CBM)与 C₆₀最低未占分子轨道(LUMO)的能量偏移为 180meV(偏移越大,电子越难从钙钛矿进入 C₆₀);

• 经 PDAI 处理后,这一偏移骤降至 70meV,电子传输的 “能量壁垒” 大幅降低。

密度泛函理论(DFT)计算进一步揭示:PDAI 的偶极矩达 8.27D,其碘原子与钙钛矿表面的铅原子形成稳定化学键,确保偶极子取向可控 —— 这避免了此前类似分子因 “取向混乱” 导致的性能波动。

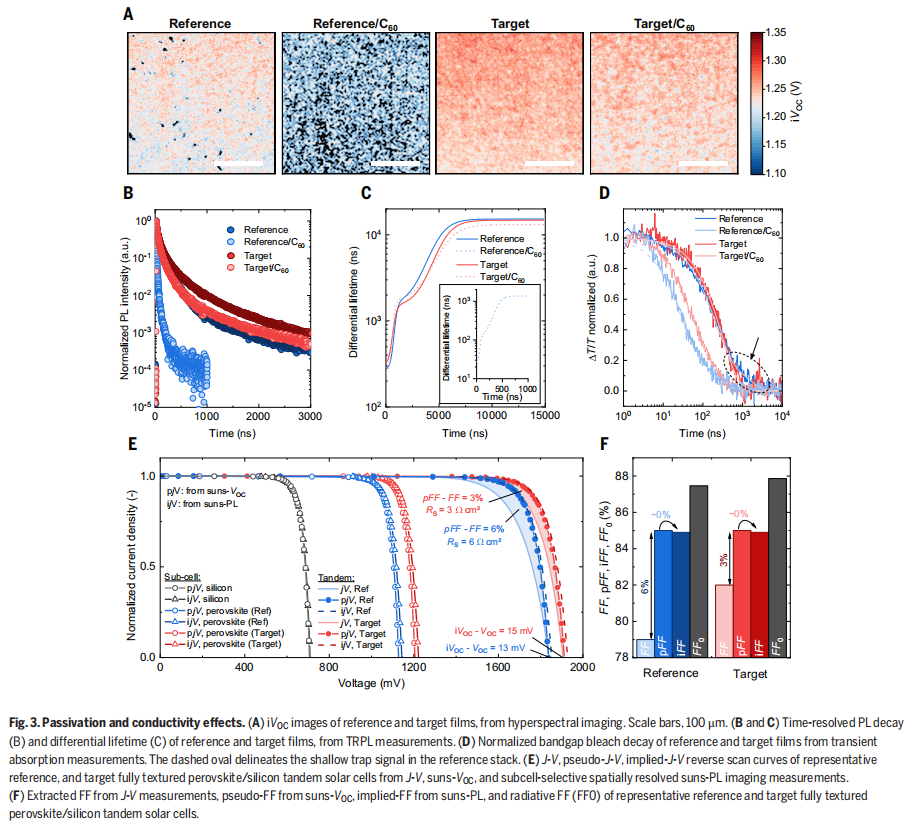

2. 电子全域积累:从界面到体相

通过 “超光谱光致发光(PL)成像” 观察到,PDAI 处理后的钙钛矿层 “隐含 VₒC(iVₒC)” 更均匀(标准差从 38mV 降至 26mV),且平均 iVₒC 提升 20mV;时间分辨 PL(TRPL)和瞬态吸收(TA)测试则证明:

• 参考器件中,钙钛矿 / C₆₀界面的电荷复合寿命仅~1μs;

• PDAI 处理后,复合寿命延长至~10μs,且钙钛矿层内的 “浅陷阱态” 几乎消失(浅陷阱会捕获电子,导致传输损失)。

更关键的是 “suns-VₒC 测试”(一种量化传输损失的方法):PDAI 处理后,电池的串联电阻(Rₛ)从 6Ω・cm² 降至 3Ω・cm²,传输损失减半 —— 这正是电子全域积累提升电导率的直接证据。团队通过模拟进一步确认:钙钛矿层内的电子浓度从 1×10¹⁴ cm⁻³ 提升至 4×10¹⁵ cm⁻³,增幅达 40 倍。

四、性能突破:效率、稳定性与可重复性的 “三连胜”

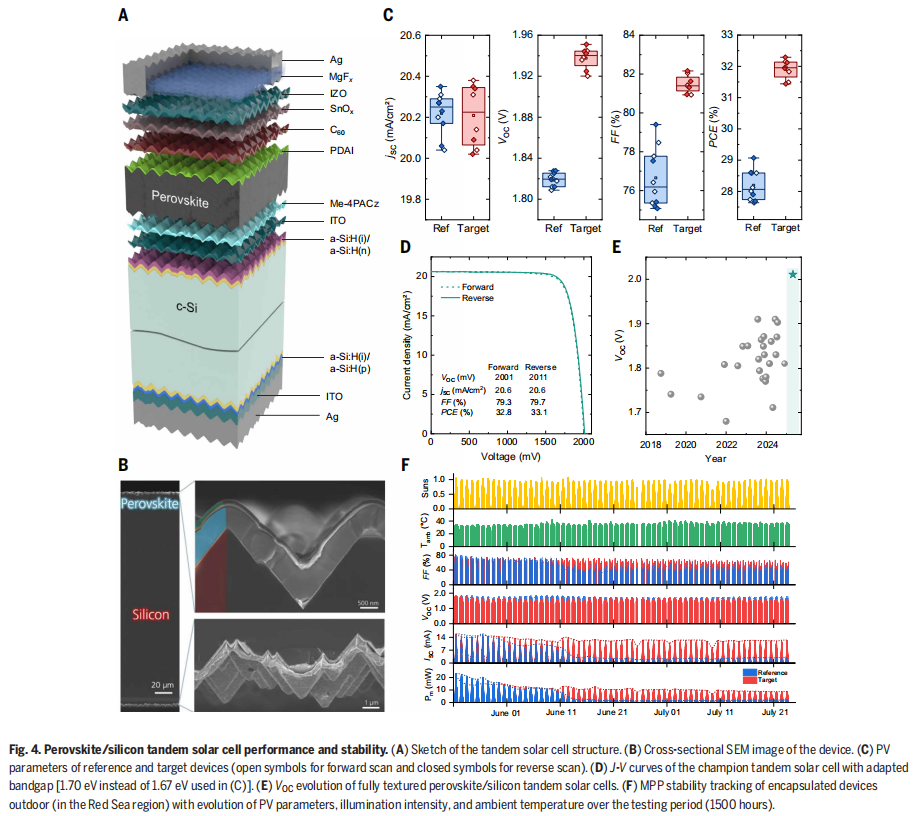

在全纹理钙钛矿 / 硅叠层电池结构中(图 1A:ITO/Me-4PACz / 钙钛矿 / PDAI/C₆₀/SnOx/ 硅基底),PDAI 的引入带来了全方位的性能飞跃:

1. 效率刷新:从 29.1% 到 33.1%

• 基础优化后,电池 PCE 从参考器件的 29.1% 提升至 32.3%,VₒC 从 1.83V 升至 1.94V,FF 从 79.4% 提升至 81.6%,而短路电流密度(JₛC)保持 20.6mA/cm² 不变(证明光吸收未受影响);

• 当团队将钙钛矿带隙从 1.67eV 微调至 1.70eV(优化电流匹配),冠军器件的 PCE 达到 33.1%,VₒC 高达 2.01V—— 这是全纹理结构迄今报道的最高效率之一;

• 该结果在不同实验室(德国弗劳恩霍夫 ISE、沙特 KAUST)均能重复,且经认证的稳定效率达 31.6%,排除了 “偶然数据” 的可能。

2. 稳定性飞跃:1500 小时户外 “无衰减”

商业化的另一核心障碍是稳定性,而 PDAI 处理给出了惊喜答案:

• 户外测试:在红海沿岸(高温高湿环境,日间温度达 40℃),封装后的参考器件在 500 小时后 JₛC 降至 0,彻底失效;而 PDAI 处理的器件在 1500 小时后,仍能保持稳定的电流输出;

• 湿热测试:在 85℃、85% 相对湿度的加速老化条件下,参考器件的 PCE 保留率仅 73.7%,而 PDAI 处理的器件保留率达 83.4%;

• 根源解析:通过偏压辅助电荷提取(BACE)测试发现,参考器件中的移动离子浓度(6.5×10¹⁷ cm⁻³)是 PDAI 处理器件(2.6×10¹⁷ cm⁻³)的 2.5 倍 ——PDAI 不仅优化了界面,还抑制了离子迁移,从根源提升了稳定性。

3. 工业兼容性验证:硅金字塔不是 “障碍”

此前学界担忧:工业级硅衬底的大金字塔(>1μm)会增加钙钛矿的表面积,导致界面缺陷增多,难以有效钝化。但这项研究直接打破了这一认知 ——PDAI 处理的全纹理电池,VₒC 比此前同结构器件提升 100mV,证明 “大金字塔纹理” 不会成为高效钝化的障碍。这意味着:该技术可直接对接现有硅产线,无需额外改造,大幅降低了商业化门槛。

五、意义:为太瓦级光伏铺路

这项研究的价值,远不止于 “效率突破”:

• 科学层面:它揭示了钙钛矿 “电子全域积累” 的独特机制,提出 “深度场效应钝化” 概念 —— 区别于硅半导体中仅局限于界面窄区域的积累,钙钛矿的体相积累为解决 “界面 - 体相协同优化” 提供了新范式;

• 技术层面:它实现了 “高性能 - 高稳定性 - 工业兼容性” 的三者统一 —— 这是钙钛矿 / 硅叠层电池从实验室走向量产的关键一步;

• 产业层面:按目前技术路线,全纹理叠层电池的量产成本可控制在单结硅电池的 1.1 倍以内,而效率提升超 25%(相对值),将显著降低度电成本(LCOE),为全球光伏实现 “太瓦级部署” 提供核心技术支撑。

当 33.1% 的效率与 1500 小时的稳定运行相结合,钙钛矿 / 硅叠层电池不再是实验室里的 “理想模型”,而是即将走进工厂、服务于全球能源转型的 “实用技术”。或许在不久的将来,当我们抬头看到屋顶的光伏板时,其中就藏着 “电子全域积累” 的智慧 —— 用更高效、更经济的方式,将阳光转化为清洁电能。

来源: 光伏大数据

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

光伏大数据

光伏大数据