作者黄湘红 段跃初

当你抬头看见云中浮现出兔子的耳朵,或是在树皮纹路里发现一张“人脸”,不必惊讶——这是大脑在帮你“脑补”图案的小把戏,科学家称之为“帕雷多利亚现象”。而在浩瀚宇宙中,这种“视觉游戏”玩得更大:有的星云像女巫的侧脸,有的小行星长得像骷髅头,还有的恒星死亡后会留下“火焰头骨”的剪影。这个万圣节,让我们一起探秘这些自带“恐怖滤镜”的天体,揭开它们诡异外表下的科学真相。

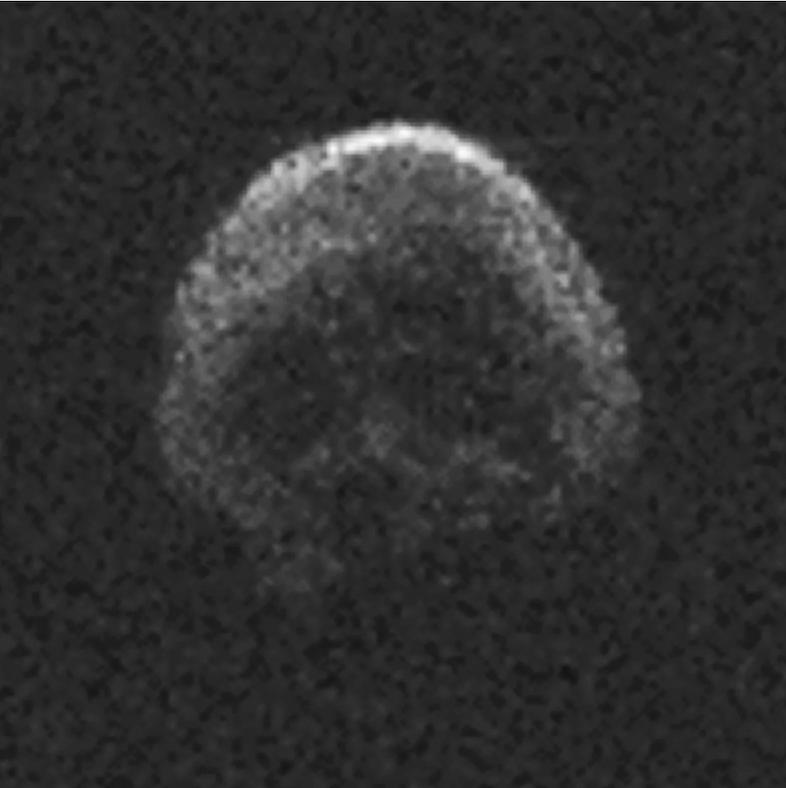

一、600米宽的“骷髅使者”:2015 TB145的万圣节之约

2015 TB145 asteroid radar image, source: NAIC-Arecibo/NSF

2015年10月31日,万圣节当天,一颗直径约600米的小行星悄悄掠过地球,距离我们仅48.5万公里——这个距离还不到地月距离的1.3倍,相当于从北京到上海往返3000多次。更巧合的是,美国阿雷西博天文台(NAIC-Arecibo/NSF)的雷达扫描发现,这颗名为2015 TB145的小行星,外形竟和人类头骨一模一样:凹陷的“眼窝”、突出的“颧骨”,甚至连下颌的轮廓都清晰可见,活像从科幻电影里飞出来的“宇宙骷髅头”。

起初,天文学家以为它是一颗普通小行星,但进一步观测发现了更多“反常”之处:它的轨道特别扁,还严重偏离行星公转平面,这更像是彗星的特征;而且它的表面比普通小行星更亮,仿佛覆盖了一层冰晶。但奇怪的是,它没有彗星常见的“尾巴”——原来它是一颗“死亡的彗星”,过去无数次靠近太阳时,体内的冰物质早已蒸发殆尽,只留下岩石外壳在宇宙中漂泊。

不过别担心,天文学家计算后确认,未来150年内,这颗“骷髅小行星”都不会撞上地球。下次它再靠近时,或许我们还能借助更先进的望远镜,给它拍一张更清晰的“肖像照”。

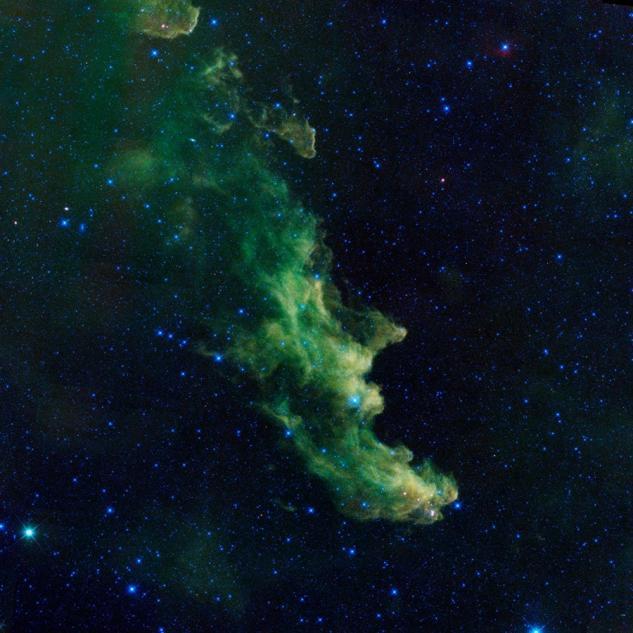

二、猎户座旁的“女巫剪影”:NGC 1909的星光魔法

Infrared image of the Witch Head Nebula, sourced from NASA/JPL-Caltech/WISE;Infr;

在冬季夜空的猎户座附近,藏着一个让天文学家格外偏爱的天体——NGC 1909星云,它还有个更形象的名字:女巫头星云。如果你用望远镜观测,会清晰看到一个轮廓分明的“女巫侧脸”:尖尖的下巴向上扬起,弯曲的“鼻子”微微凸起,张开的“嘴巴”像是在念诵咒语,连眼睛的凹陷都栩栩如生,仿佛下一秒就要骑着扫帚飞向深空。

但这副“女巫妆容”,其实是星光和尘埃共同创作的艺术品。女巫头星云本质是一团由岩石颗粒和碳分子组成的星际尘埃云,它本身不会发光,却恰好位于猎户座最亮的恒星参宿七(Rigel)附近。参宿七的亮度是太阳的85000倍,它发出的强光照射在尘埃云上,一部分被反射到地球,另一部分则加热了尘埃——美国宇航局(NASA)的广域红外巡天探测器(WISE)曾捕捉到它的红外影像,能清晰看到尘埃被加热后发出的微弱红光。

更有趣的是,这团“女巫头发”里还藏着新生命:在尘埃云最密集的区域,正在孕育一批“婴儿恒星”。天文学家通过红外望远镜发现,那里有数十个正在收缩的气体团,它们会在引力作用下逐渐聚集成恒星,再过几百万年,这里就会诞生一片新的“恒星摇篮”——很难想象,“女巫”的“头发”里,竟藏着宇宙的新生。

三、4.5万岁的“火焰头骨”:恒星死亡后的华丽谢幕

Optical image of the Flamehead Nebula (Sh2-68), courtesy of T.A. Rector (University of Alaska Anchorage) and H. Schweiker (WIYN and NOIRLab/NSF/AURA).

如果说女巫头星云是“静态的恐怖”,那夏普莱斯2-68(Sh2-68)星云就是“动态的惊悚”——它被天文学家称为“火焰头骨星云”,是一颗恒星死亡后留下的遗迹,距今已有至少4.5万年历史。

打开美国阿拉斯加安克雷奇大学团队(T.A. Rector/H. Schweiker,WIYN和NOIRLab/NSF/AURA)拍摄的照片,你会看到一个橙红色的“头骨”轮廓:蓝色的“眼窝”和“嘴巴”漆黑深邃,周围环绕着仿佛火焰的红色光晕,看起来就像一颗燃烧的骷髅头悬浮在宇宙中。但这“火焰”和“头骨”,都是恒星死亡的“余温”。

天文学家解释,这颗恒星生前和太阳类似,当核心的氢燃料耗尽后,它会膨胀成“红巨星”,然后外层气体逐渐被抛向太空,只留下中心高温的恒星内核。内核发出的强烈紫外线,会将周围的气体电离:靠近核心的氧气被激发后发出蓝色光芒,形成了“眼窝”和“嘴巴”的凹陷;而离核心更远的氢气,则在辐射作用下呈现出橙红色,像火焰一样包裹着“头骨”。那些凹陷的部位,其实是恒星风(从恒星表面吹出的高速粒子流)与周围气体碰撞后,“雕刻”出的空洞——就像风吹过沙丘,留下的沟壑与凹陷。

如今,这颗恒星的内核还在持续发光,它的表面温度高达10万摄氏度,是太阳表面温度的17倍。再过几万年后,这些气体将逐渐扩散到宇宙中,成为新恒星或行星的“原材料”——原来“死亡”在宇宙中,从来都是“新生”的开始。

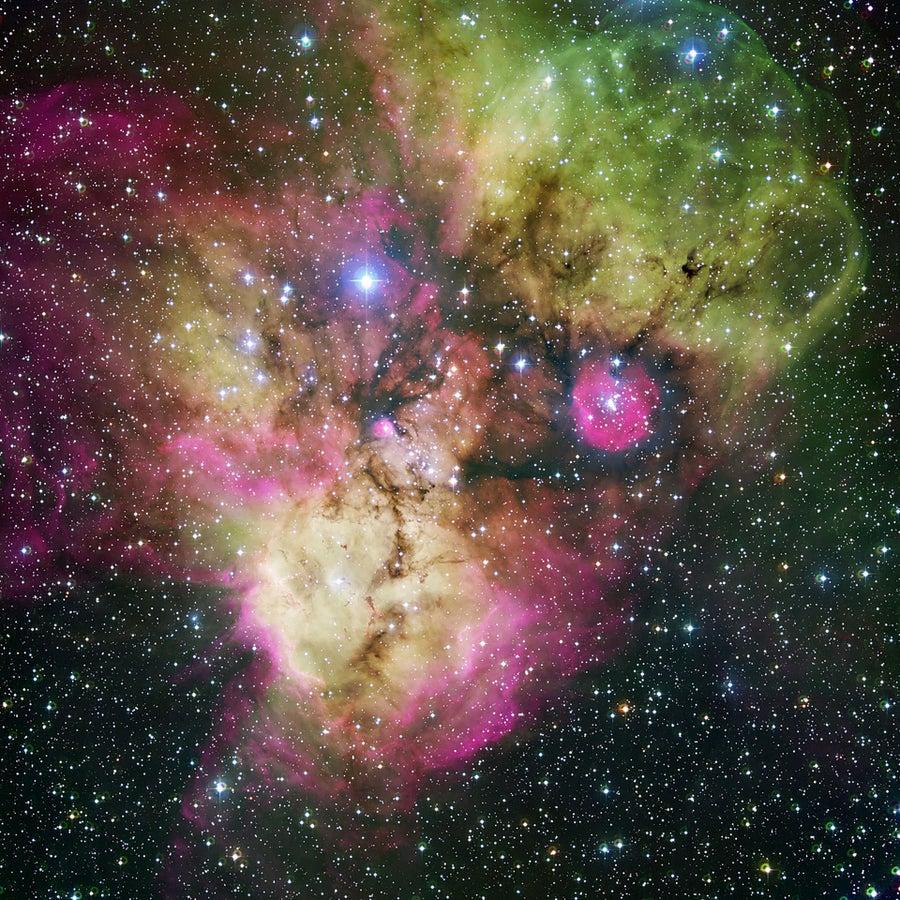

四、南天的“恶魔脸庞”:NGC 2467星云的“五官拼图”

Image of the NGC 2467 region, an extraterrestrial demon cloud, sourced from ESO.

在南半球的船尾座(Puppis)方向,有一片被称为“外星恶魔星云”的天体群,它没有正式名称,却因外形酷似恶魔的脸,成了天文学家口中的“宇宙怪咖”。欧洲南方天文台(ESO)的望远镜拍摄到的图像显示,这片区域有一个彩色的“恶魔头”:粉色的“鼻子”、蓝色的“眼睛”,还有围绕着“脸庞”的紫色光晕,甚至连“额头”上的纹路都清晰可见。

但凑近一看你会发现,这张“恶魔脸”其实是好几组天体的“拼贴画”:中间的“鼻子”是哈夫纳18星团,由上百颗年轻恒星组成,它们发出的辐射让周围气体呈现出粉色;右边的“眼睛”是哈夫纳19星团,这里的恒星质量更大、亮度更高,将周围的氢气电离成了球形的“斯特罗姆格伦球”,看起来像一颗发光的蓝色眼珠;左边的“眼睛”是一颗名为HD 64455的亮星,它的亮度是太阳的3000倍,独自撑起了“恶魔脸”的左眼轮廓;而下方的“嘴巴”,则是年轻的NGC 2467星团,这里正有大量恒星在诞生,气体被加热后呈现出紫红色,像恶魔张开的嘴。

更复杂的是,这些天体其实不在同一“战线”上:哈夫纳18星团距离地球约8000光年,哈夫纳19星团则在1.2万光年外,它们只是恰好沿着地球的视线方向排列,才“合作”出了这张“恶魔脸”。天文学家说,要研究它们,就像在人群中同时观察前排和后排的人,还得区分谁在挥手、谁在微笑——难度不小,但也让这片星云更具研究价值。

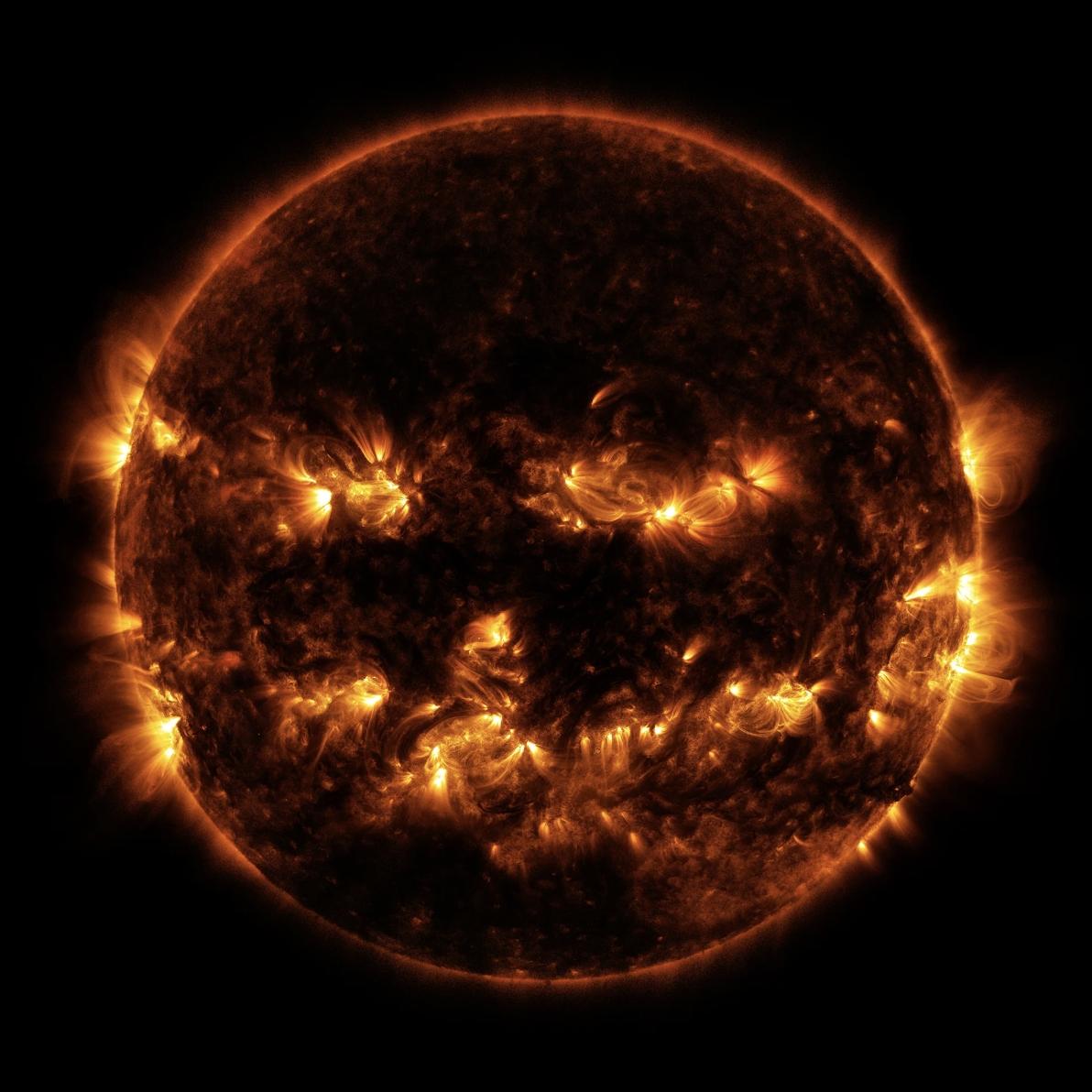

太阳的“南瓜妆”:2014年的宇宙“杰克灯”

Image of the Sun's' Pumpkin Face' on October 8, 2014, source: NASA/GSFC/SDO

不是所有宇宙“鬼怪”都让人害怕,2014年10月8日,太阳就给自己画了个“南瓜妆”,变成了一颗巨大的“宇宙杰克灯”。当天,美国宇航局太阳动力学观测台(SDO)用极端紫外线相机拍摄到一张照片:太阳表面出现了几处深色的“斑点”,恰好组成了类似南瓜灯的“眼睛”和“嘴巴”,周围还环绕着数十万公里高的亮白色“胡须”——这些其实是太阳表面的磁场活动区。

太阳的“南瓜脸”背后,是它11年一个的活动周期。2014年正处于太阳活动极大期,表面的黑子(温度较低的区域)数量比平时多3倍,而那些亮白色的“胡须”,是被磁场托起的等离子体环,高度可达30万公里——相当于23个地球叠起来的高度。这些等离子体环温度高达100万摄氏度,比太阳表面温度高17倍,它们在磁场作用下呈现出环状,就像给太阳戴上了“装饰花环”。

天文学家说,这样的“南瓜脸”并不常见,需要多个黑子恰好排列成特定形状,还要有等离子体环从旁边“路过”。上一次观测到类似现象是在2003年,而下一次可能要等到2035年——想要亲眼见证太阳的“万圣节装扮”,可得耐心等上十几年。

为什么宇宙爱“cosplay”?帕雷多利亚现象的小秘密

看完这些天体,你可能会问:为什么宇宙里有这么多“长得像地球事物”的天体?答案还是要回到开头提到的“帕雷多利亚现象”。我们的大脑天生就爱找规律,比如在随机的云朵中看到动物,在斑驳的墙面上看到人脸——这是人类进化过程中形成的“生存技能”:在原始社会,能快速识别草丛里的野兽轮廓、远处同伴的脸庞,才能更好地生存。

而当天文学家通过望远镜观测宇宙时,大脑也会不自觉地“联想”:看到星云的轮廓像女巫,就给它取名“女巫头星云”;看到小行星像骷髅,就称它为“骷髅小行星”。这些名字不仅让冰冷的天体变得生动,也帮我们更容易记住它们——毕竟,比起“NGC 1909”,“女巫头星云”显然更让人印象深刻。

但更重要的是,这些“诡异”的外形,其实是宇宙物理规律的“可视化教材”:女巫头星云的轮廓告诉我们恒星如何照亮尘埃,火焰头骨星云的颜色揭示了恒星死亡的过程,太阳的“南瓜妆”则展示了磁场与等离子体的互动。当我们透过“恐怖外表”看到背后的科学,会发现宇宙从来不是“吓人的鬼怪”,而是一位用星光和尘埃创作的艺术家。

这个万圣节,当你点亮南瓜灯时,不妨抬头看看夜空——说不定猎户座旁的“女巫”正在向你招手,而遥远的船尾座里,“恶魔星云”正用星光编织着新的恒星故事。宇宙的浪漫,从来都藏在这些看似诡异,却充满科学奥秘的细节里。

参考文献

[1] my.klarity.health. What Is Uranophobia[EB/OL].

[2] smashnegativity.com. Kosmikophobia: Meaning, Symptoms and Self-Help Tips[EB/OL].

[3] KERRY R J. Phobia of outer space[J]. J Ment Sci, 1960, 106(447): 877-882.

[4] Scientific American. Treat or Trick? Astronomical Objects Are Beautiful—And Creepy[EB/OL].

来源: 科普文迅

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普文迅

科普文迅