每当秋季来临,绚烂的鲜花渐渐稀少,但大自然却献上了一场同样缤纷的视觉盛宴——那便是层层叠叠、五彩斑斓的秋叶。你知道树叶为什么会在这个时候换上“新装”吗?这背后,是一场关于生存的精密调控与生命智慧的自然演出。

一 叶中色素主力军

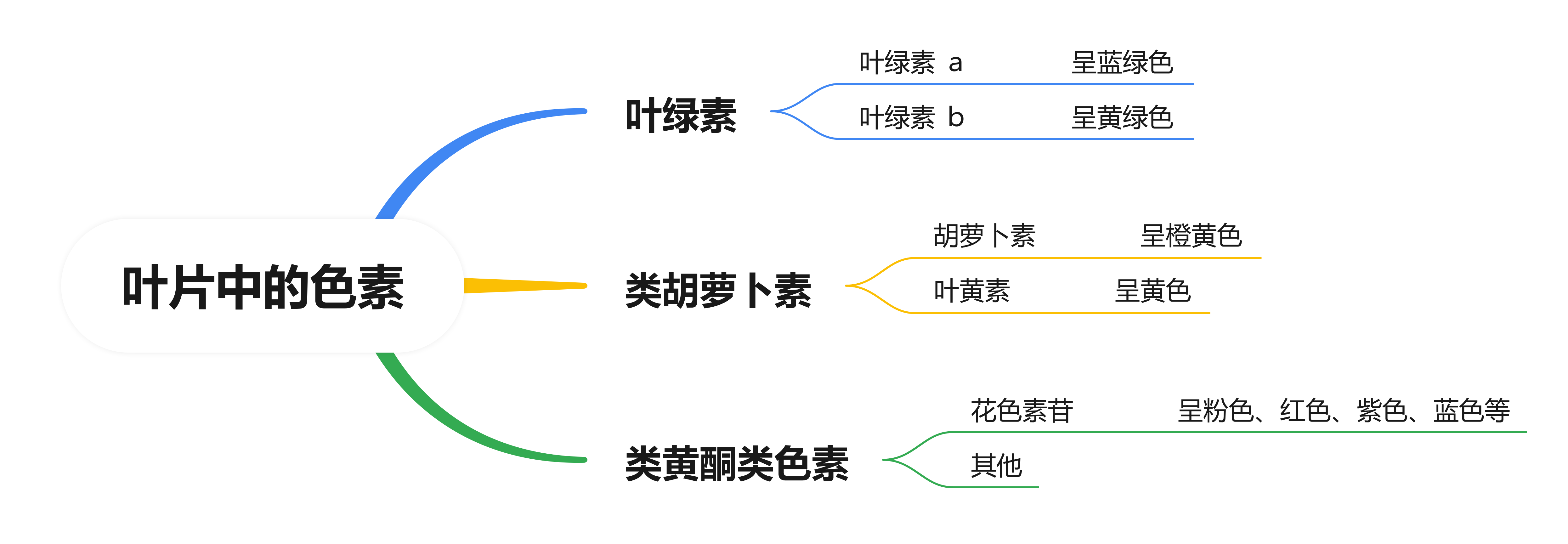

植物通过光合作用来维持生命,光合作用所需要的色素主要存在于叶片中,包括叶绿素、类胡萝卜素。叶绿素含量较多,可以吸收大部分的红光和紫光,是光合作用捕光的“主要力量”。但叶绿素不很稳定,光、酸、碱、氧、氧化剂等都会使其分解。类胡萝卜素含量较少,主要吸收蓝紫光。相对于叶绿素而言,类胡萝卜素性质较为稳定,不易受到外界环境变化的影响。叶片中还有类黄酮类色素,包括花色素苷、黄酮类、黄酮醇类、黄烷酮类等,不同的色素在外观上表现出不同的颜色。

植物叶片呈色与叶片细胞内色素的种类、含量以及在叶片中的分布有关。

二、秋色上演的“换角”大戏

叶绿素的合成需要较强的光照和较高的温度。在春夏季节,阳光充足,气候适宜,叶绿素合成旺盛、浓度很高,叶片中胡萝卜素、叶黄素的含量远远低于叶绿素。因此,它们的颜色被叶绿素掩盖,叶片只显现出主导色素的绿色。

和活体内的其他物质一样,叶绿素也在不断地合成与分解。到了秋冬季节,气温下降,光照强度减弱、日照时间缩短,叶绿素合成基因的表达量急剧下降,这就如同关闭了叶绿素合成的阀门。与此同时,叶绿素分解酶的活性增强,引发了连锁分解反应。整体来看,秋冬季节叶绿素的合成量不及分解量。当叶子中叶绿素的比例低于其他色素时,叶片就显现出后者的颜色。

三、为何同种树木变色不同?

细心观察会发现,公园里的银杏叶色差异很大,有金黄色、绿色还有黄绿相间的,为什么同一区域的银杏秋季叶色会有明显差异?其实,银杏对温度的适应存在性别差异,也就是说,在适应和抵抗环境变化的能力上,雄株比雌株更强。因此,一般情况下,雌株变色时间会较雄株提前。

四、红叶的奥秘:不止于美

花色素苷是花青素与糖通过糖苷键结合形成的一类糖苷化合物,己知天然存在的花色素苷有250多种。科学家们已经证实,低温可以诱导植物体内合成花色素苷,从而引起秋季植物叶色的变化。不同花色素苷彼此相联产生深红色或蓝色效应。颜色的变化取决于液泡中积累的花色素苷的种类和pH。多数花色素苷在酸性溶液中呈红色,pH上升时呈紫红色或蓝色。所以,秋季叶片的颜色千变万化、五彩缤纷。

但植物在秋冬季节劳神费力地合成这些物质可不仅仅是为了“好看”,叶片组织中的花色素苷其实是一种保护因子,具有抗冻、抗旱、抗氧化、抗菌等能力,对植物对环境的适应起着重要的作用。

五、落叶:一场精心策划的别离

树叶飘落,并非风的不挽留,而是一场主动的生存策略。

树叶在秋天掉落是植物减少蒸腾,保持体内水分,度过寒冷和干旱季节的一种适应,这一习性是植物在长期进化过程中形成的。随着秋冬季节的到来,植物体内的激素水平发生变化,脱落酸、乙烯等物质会逐渐增加,叶柄和枝条之间开始长出称为脱落层的细胞,这些细胞像一把小刀,缓慢的将树叶和树干切割开而不留下开放性的伤口。树叶在落地枯死之前,将水分和促进树叶生长的化学物质储存在叶芽、花芽或根系等部位,从而应对干燥寒冷的冬季。

六、生存策略的二分法

对于常青树而言,它们采取减少树叶表面积(如针状叶)从而减少水分蒸发,或在叶表面分泌出一层蜡质防止自身水分蒸发和御寒等自我保护措施。常绿植物细胞内部包含天然的防冻剂,所以它们的叶片能安全地抵挡冬季恶劣的天气。此外,常青树不是不落叶,而是分批、逐渐落叶,始终有叶子在进行光合作用合成有机物供生命活动需要。所以你总是能看到它们满身绿叶,不会一下子变成“光头”。

落叶树的选择非常彻底:主动舍弃全部叶片减少蒸腾作用、回收养分。叶子是植物进行蒸腾作用的主要器官,脱落叶子就等于关闭了最大的“水分流失窗口”。在落叶前,树木会将叶片中有价值的营养物质回收并储存,为来年春天萌发新叶做准备。

其实,常青树与落叶树是植物在长期演化过程中,为适应不同生态环境(特别是冬季的低温与干旱压力)而形成的两种水分和能量平衡策略。落叶策略是一种“保守策略”,使植物以极低的代谢水平安全越冬;常青策略是一种“耐受策略”。它通过投资构建更“高级”、更“耐用”的叶片结构,在冬季也能维持微弱的光合作用,一旦天气转暖便能立刻恢复生长,这好比耐寒的动物长出厚厚的绒毛。

八、秋天的“美丽误会”:反季开花

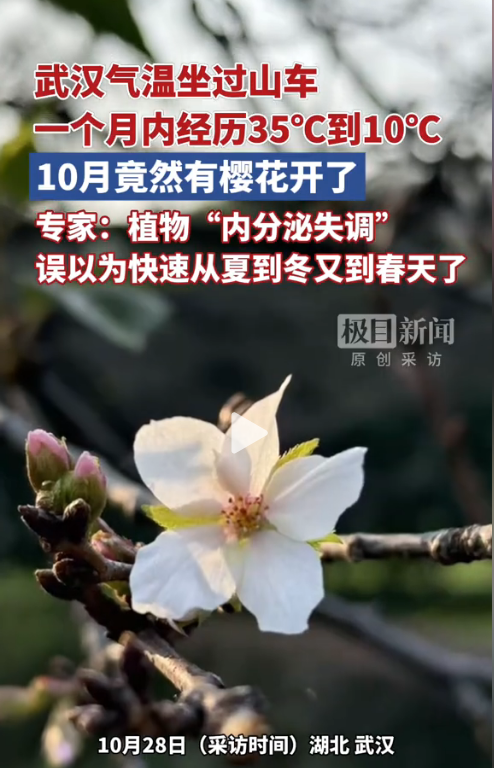

有趣的是,近期在杭州、上海、南京、武汉等地,都出现了樱花在秋季反季开放的现象。这其实是植物被气候“欺骗”的结果。

植物开花主要受温度和光照等环境信号调节。今年秋季,许多地区先是经历了急剧的降温和升温,之后在十月份,气温一度回升至类似春天的温暖水平。这种气温的大幅震荡模拟了春季的气候条件,“欺骗”了植物,让它们误以为春天已到,从而打破了休眠状态,促使花芽开放。

参考文献

[1] 张潇,汪莹.彩叶植物呈色机理与影响花色素苷因素研究进展[J].四川林业科技,2015,36(01):28-30.

[2] 徐华金,张志毅,王莹.彩叶植物研究开发现状及展望[J].四川林业科技,2007,(01):44-49.

[3] .[1]李瑞苏.沙河市佛照山景区黄栌树红叶变色气象预测模型[J].中南农业科技,2022,43(02):39-42.

作者:李珊

单位:西安市科学技术馆

来源: 奇点科学

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

奇点科学

奇点科学