在过去十年里,越来越多的研究发现自闭症儿童的肠道菌群与常人不同。

有的菌群减少了,有的增加了,似乎“肠道”也卷入了大脑的发育。

但问题是——这些菌群变化到底是“原因”,还是“结果”?

2023 年发表在 Cell 的一项大型研究,终于给出了答案:

肠道菌群异常,并非完全由自闭症本身引起,而是饮食偏好在其中扮演了关键“中介者”。

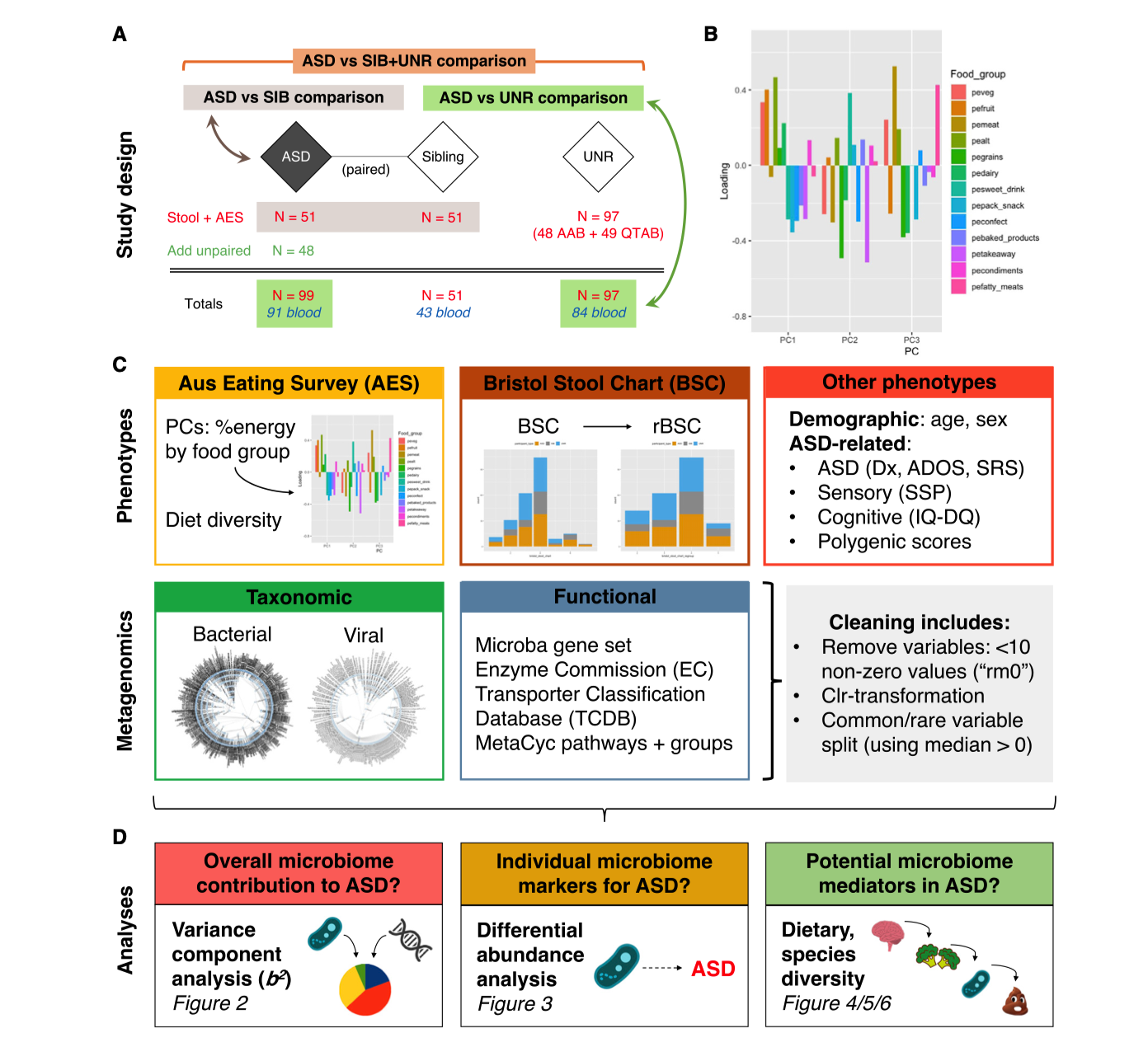

图1 研究设计:ASD 与典型发育儿童的大规模多组学分析.

研究团队来自澳大利亚与美国的跨国合作项目,收集了超过 1000 名儿童 的肠道样本,包括自闭症谱系障碍(ASD)与典型发育(TD)儿童。

他们不仅分析了菌群组成和代谢功能,还同时记录了饮食习惯、食物偏好、营养结构和行为评估。

这种设计让研究者第一次能同时看到——“孩子吃什么”与“菌群长什么样”之间的因果链条。

结果显示:

与对照组相比,ASD 儿童的肠道确实存在典型失衡:

●产丁酸菌如 Faecalibacterium prausnitzii、Roseburia intestinalis 显著减少;

●而产丙酸菌(Bacteroides、Prevotella)比例上升;

●代谢通路显示炎症反应增强、短链脂肪酸平衡被打破。

但当研究者进一步将饮食因素纳入模型后,发现惊人的转折——

这些菌群差异有 45–65% 可以被“饮食选择性(selective eating)”解释。

简单说,自闭症儿童普遍更偏好高能量、低纤维的食物,如加工碳水与肉类,缺乏蔬菜、水果、全谷等植物性膳食;

这种饮食结构直接导致产丁酸菌减少、促炎菌增加。

因此,菌群的“异常”其实在很大程度上是饮食选择的结果,而非自闭症神经机制的直接产物。

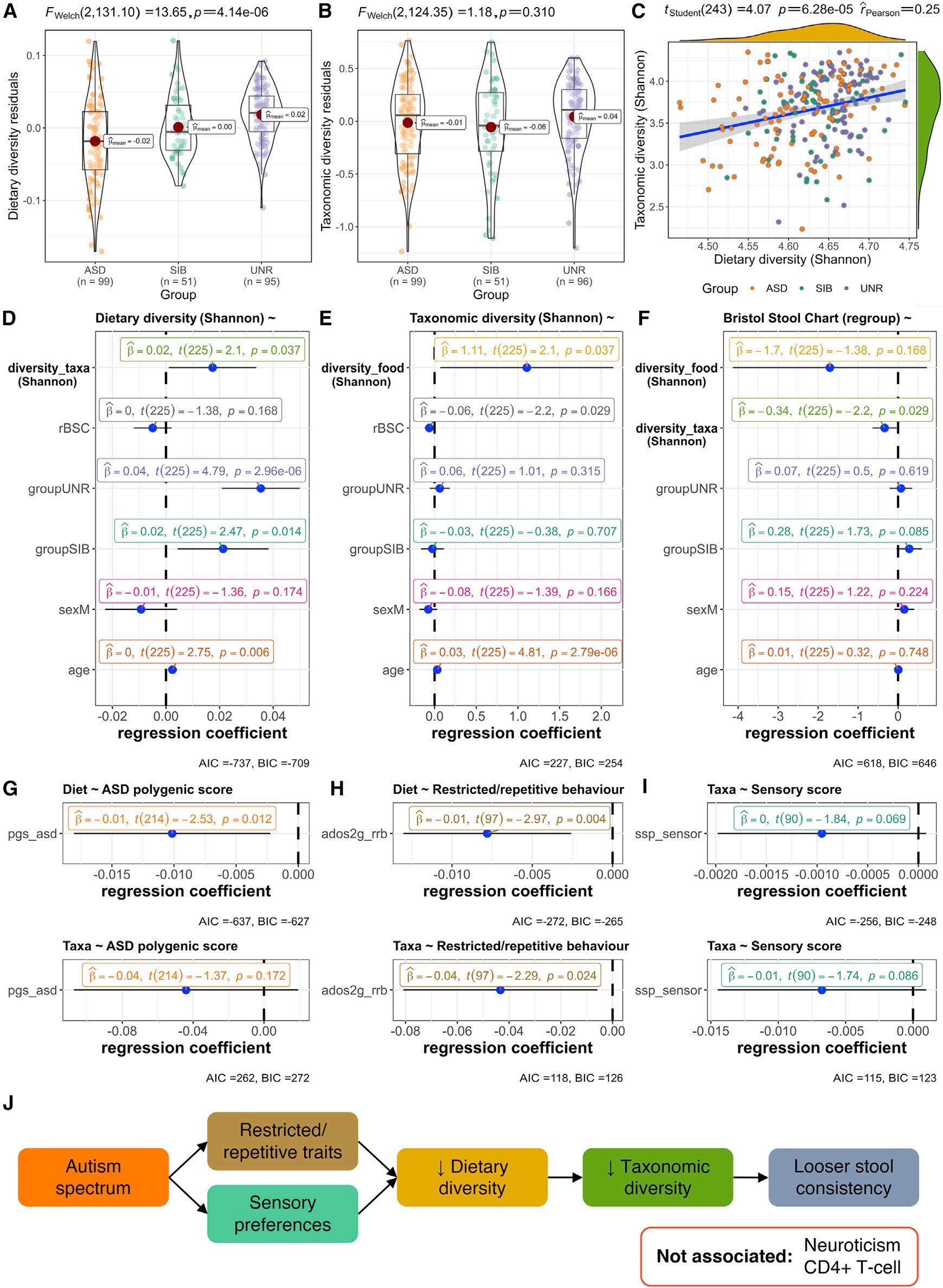

图2 饮食和分类多样性与自闭症谱系障碍相关表型的关系

更进一步的因果推断分析表明:

在肠道代谢通路中,“饮食 → 菌群 → 代谢物 → 行为表现” 的链条最为显著。

其中,膳食纤维摄入量与产丁酸菌活性高度正相关;而丁酸代谢通路活性又与社交适应能力呈正向关联。

研究者据此提出“饮食–菌群–行为中介假说(diet–microbiome–behavior mediation hypothesis)”:

ASD 的部分行为表现,可能是长期饮食偏好引起的肠道代谢信号紊乱所放大的结果。

这项研究的重要性在于,它为“肠–脑轴”提供了一个新的视角:

肠道菌群的确影响大脑,但大脑的饮食行为也在塑造肠道菌群。

这是一个双向循环:孩子的饮食选择改变微生物群落,而微生物代谢产物又反过来影响情绪、感知与认知。

这意味着,干预饮食结构,可能比直接补菌更具可持续性。

研究团队还指出,未来的干预不应只盯着“益生菌”,而应关注“膳食生态”——

让孩子逐步接受多样化、富含纤维与植物多酚的天然食物,可能才是修复肠道菌群、改善代谢和神经功能的关键一步。

结语

这项研究让我们重新理解了“肠道与自闭症”的关系——它们之间的线,不再是简单的“因果”,而是一场持续的“回声对话”。

或许当孩子挑食、拒绝新食物时,他的身体正在悄悄改写微生物的生态。

而科学正在告诉我们:改变饮食,也许就是改变命运的第一步。

参考文献

Yap CX, et al. Autism-related dietary preferences mediate autism–gut microbiome associations. Cell. 2023;186(14):3042–3059.e23. doi:10.1016/j.cell.2023.05.014.

来源: 合康谱精准医学科普基地

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

合康谱精准医学科普基地

合康谱精准医学科普基地