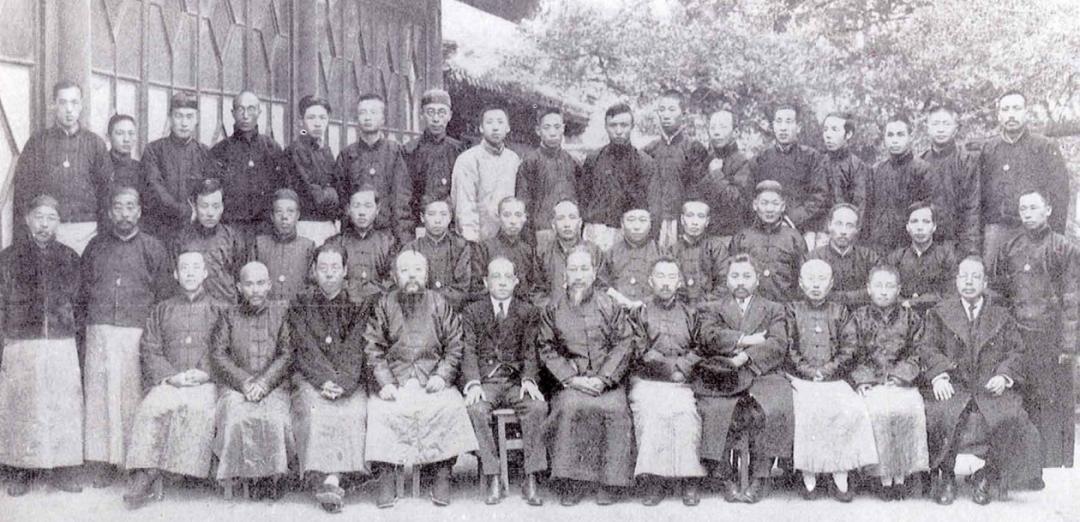

1922年10月30日清晨,北京中央观象台(今北京古观象台)的青铜浑仪仍蒙着晨雾,47位身着长衫的学者已齐聚庭院。当留比博士高鲁以首任会长身份宣布“中国天文学会正式成立”,副会长秦汾——这位游历美、英、德的学者随即展开会章,“求天文学进步及普及天文学”的宗旨被郑重宣读,这个诞生于五四科学思潮中的团体,悄然翻开了中国现代天文学的第一页。

北京古观象台

彼时的中国,天文学正深陷断层困境。古代浑仪曾见证 “授时历”的辉煌,但近代钦天监沦为单纯的历书编算机构,西方已用摄影术追踪变星,我国却连专业天文期刊都付之阙如。高鲁在成立大会上疾呼:“夫国土有疆域,科学无界限”,这番话早在1920年筹备学会时便写入倡议书,道出了先驱们的紧迫感。这位中央观象台台长早有铺垫:1915年创办的《观象丛报》历经75期积累,已为学会聚拢起跨学科力量,蔡元培的到场祝贺更显学界期许——这位后来推动筹建海洋研究所的教育家,彼时便力挺天文成为“科学救国”的支柱。

中国天文学会首任会长高鲁

1924年,学会成立后,在经费匮乏的情况下问世了《中国天文学会会报》,刊载的《论天狼星之伴星》等论文,首次将中国学者研究推向国际;1930年《宇宙》月刊创刊,“为什么月亮有圆缺” 等专栏让天文走出象牙塔。

中国天文学会第一届年会合影

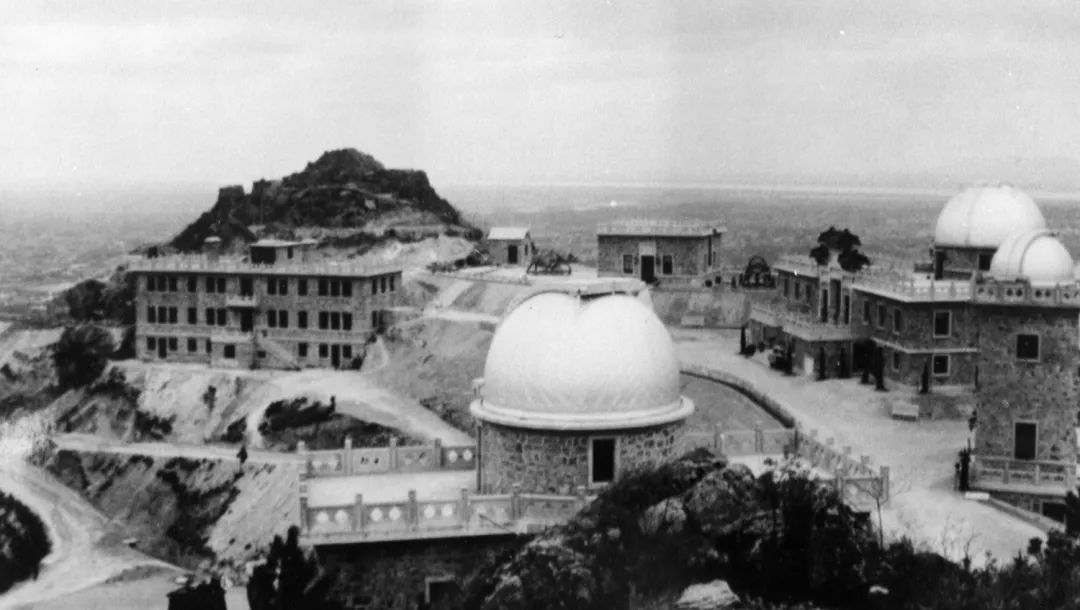

1927年,高鲁力促《建国立第一天文台在紫金山第一峰》提案通过,随后四处奔走筹措经费,最终于1934年促成紫金山天文台落成,为中国留下首个现代观测基地。1935年加入国际天文学联合会时,学会提交的《中国古代天象记录考证》,让世界看到中国天文的历史深度。

抗战烽火中,学会展现出顽强的生命力。会址从北京迁往南京再迁昆明,却从未中断观测——1941年组织的甘肃日食观测,在轰炸威胁下完成了珍贵的天体数据记录。

这份坚守终成燎原之火。学会培养的人才中,张钰哲发现 “中华小行星”,余青松主持筹建多个天文台,陈遵妫等编纂的《中国天文学史》架起古今桥梁。1932年学会迁至南京,1950年扎根紫金山天文台,如今已拥有3000余位个人会员、556位国际天文学联合会会员,成为衔接中国与世界天文的纽带。

落成不久的紫金山天文台

落成不久的紫金山天文台

当FAST望远镜凝视深空,“悟空”卫星探测暗物质,回首1922年那个秋日,古观象台前的47位先驱或许不会想到,他们以期刊为火种、以观测为犁铧播下的种子,已成长为参天大树。

参考来源:《现代快报》《中国青年报》、光明网

来源: 江苏省科学技术协会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普江苏

科普江苏