脑卒中,俗称“中风”,是一场与时间赛跑的急症。它是由供应大脑的血管发生血液循环障碍而导致局部神经功能缺损的一组脑部疾病。其中,由血管堵塞引起的缺血性卒中占所有新发卒中的72.8%,是最常见的类型;而由血管破裂引起的则是出血性卒中。

在缺血性卒中发生前,身体常会发出一个至关重要的“最后警报”——短暂性脑缺血发作(TIA),俗称“小中风”。

一、认识“最后警报”:短暂性脑缺血发作(TIA)

1.什么是TIA?

TIA是由于脑、脊髓或视网膜局灶性缺血所致的、未发生急性脑梗死的短暂性神经功能障碍。其核心特征是“突发突止、完全可逆”:症状通常在数分钟到1小时内完全恢复,最长不超过24小时,且影像学检查未见急性梗死灶。

2.TIA与脑梗死:一根藤上的两个瓜

TIA:血管堵塞是“暂时的”(血栓形成后溶解或血管痉挛缓解),脑组织没有坏死,症状完全消失。

脑梗死:血管堵塞是“持续性的”,脑组织发生不可逆坏死,导致永久性残疾(如肢体瘫痪、失语)。

必须认清的现实是,TIA是脑梗死发生前最高级别的预警。数据显示:

TIA发生后48小时内,卒中发生风险高达5%-10%。

近半数卒中发生在TIA后的24-48小时内。

90天内卒中风险维持在10%-15%的高位。

二、如何快速识别卒中(包括TIA)?

“时间就是大脑”!急性缺血性卒中每延迟1分钟,就有190万个脑细胞死亡。无论是TIA还是已发生的卒中,均可使用以下口诀快速识别:

1.“中风120”口诀

1看1张脸:口角是否歪斜,脸部是否不对称?

2查2只胳膊:平行举起时,是否一侧手臂无力下垂?

0(聆)听语言:是否说话含糊不清、表达困难?

2.“BE FAST”口诀

Balance:平衡失调,走路不稳。

Eyes:视力突然模糊、视物成双或眼前发黑。

Face:面部歪斜。

Arms:手臂无力。

Speech:言语障碍。

Time:立即拨打120,并记录发病时间!

一旦出现以上任何症状,即便症状已完全消失(即TIA),也必须立即就医!

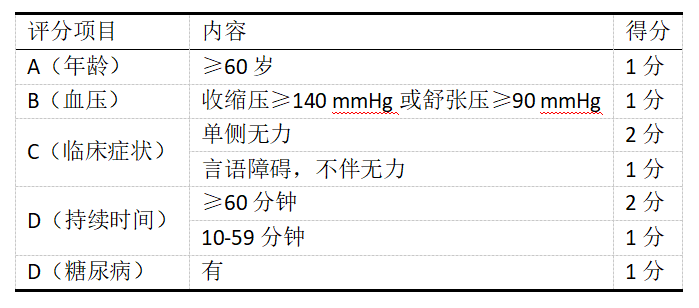

三、TIA的风险评估:ABCD²评分

由于TIA症状会消失,判断其短期风险至关重要。医生常用“ABCD²评分”进行快速风险评估,您也可以初步了解:

风险分层与应对策略:

1.低危(0-3分):2天内卒中风险约1%。

2.中危(4-5分):2天内卒中风险约4%。建议尽快(48小时内)于神经内科门诊或急诊完成评估。

3.高危(6-7分):2天内卒中风险高达8%。必须立即就医,通过医院“卒中绿色通道”紧急评估收治。

四、急性期治疗:夺回生命的“黄金4.5小时”

对于已发生的急性缺血性卒中,治疗的核心是急性再灌注治疗(尽快打通堵塞的血管),包括:

1.静脉溶栓:

发病0-4.5小时内,考虑尽快给予阿替普酶或替奈普酶静脉溶栓。

发病0-6小时内,可根据情况给予尿激酶静脉溶栓。

发病4.5-9小时或醒后卒中,需完成影像检查后由医生评估。

2.机械取栓:

对于发病时间在24小时内存在大血管闭塞的患者,完成影像检查后由医生评估是否进行取栓。

对于TIA患者,治疗目标不是“治症状”(症状已消失),而是“预防脑梗死”。急性期干预包括抗血小板治疗(如阿司匹林、氯吡格雷)、抗凝治疗(针对房颤患者)以及对因治疗(如处理颈动脉狭窄)。

五、预防是关键:管住“源头”,优化“生活”

脑卒中是一种可防可控的疾病。预防需双管齐下:

1.管住“源头”:严格控制危险因素

高血压防控:定期监测,遵医嘱治疗,将血压稳定控制在

糖尿病管理:通过饮食、运动和药物,使糖化血红蛋白(HbA1c)一般

高血脂调节:严格控制“坏胆固醇”(LDL-C),目标值<1.8 mmol/L。

心脏疾病诊治:房颤患者应遵医嘱规范抗凝治疗。

2.优化“生活”:养成五大好习惯

合理膳食:多食全谷物、果蔬和鱼类,坚持低盐、低脂、低糖饮食。

戒烟限酒:彻底戒烟,避免二手烟。严格限酒,建议不饮或适量。

科学运动:每周≥150分钟中等强度有氧运动(如慢跑、游泳、太极)。

健康睡眠:保证每晚7-8小时优质睡眠。打鼾严重伴呼吸暂停者应及时就医。

心理平衡:保持乐观心态,管理压力和情绪,避免长期精神紧张。

六、破除常见认知误区

误区一:“症状消失就万事大吉。”

真相:症状消失不代表危险解除,TIA后72小时是脑梗死最高风险期。

误区二:“保健品可以替代药物治疗。”

真相:没有任何保健品被证实能预防卒中,规范药物治疗是基石。

误区三:“年轻人不会得TIA/卒中。”

真相:随着生活方式改变,发病已呈现年轻化趋势。

总结与提醒:

TIA是大脑发出的最高级别求救信号,是预防灾难性卒中的最后机会。

把握“尽早识别”的智慧,践行“立刻就医”的行动,抓住“黄金4.5小时”的窗口,共同守护珍贵的脑健康。

湖南医聊特约作者:中南大学湘雅医院 韦珉坪 雷婉婷

指导专家:中南大学湘雅医院 夏健

关注@湖南医聊,获取更多健康科普资讯!

(编辑92)

来源: 中南大学湘雅医院 韦珉坪 雷婉婷

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

湖南医聊

湖南医聊